2025年 | ばいきんまん | 永沢善三先生退職のお祝い | STEP by STEP −ゆっくり急ぐ− |

2025年 | ばいきんまん | 永沢善三先生退職のお祝い | STEP by STEP −ゆっくり急ぐ− |

2024年 | 野田客員研究員が受賞 | 奇跡体験!アンビリバボーに出演 |

| 抗菌研究の大学院OBが佐賀市に集合 | お祝いダー! |

| 記伊さんの学位審査が終了 | Reborn(新生)〜マインドフルネスな生きかた〜 |

2023年 | 大きな春と小さな春 | 村山さんの学位審査が終了 | 3Q(量,質, くらし) |

2022年 | 於保さんが医学博士号を取得 | Prosperity (繁栄‐組市松紋‐) |

2021年 | 大学院生の村山さんが受賞 | 野田客員研究員が受賞 | コロナ禍での送別会 | OPEN |

2020年 | 還暦 | 小さな秋たち | 動く・祈る・歓ぶ | 文部科学大臣表彰:科学技術賞を受賞 |

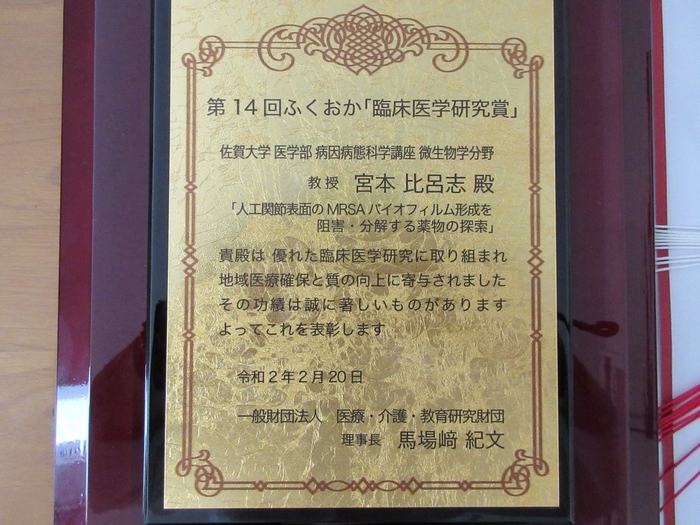

| 戸田修二先生のこと | ふくおか「臨床医学研究賞」受賞 | Now, New, Natural |

2019年 | 米子とねずみ男 | Miracle(キセキ) |

2018年 | Merry Christmas! | 産業医大のまむし山と龍ヶ池 | 佐賀大学図書館副館長(医学分館長)退任のご挨拶 |

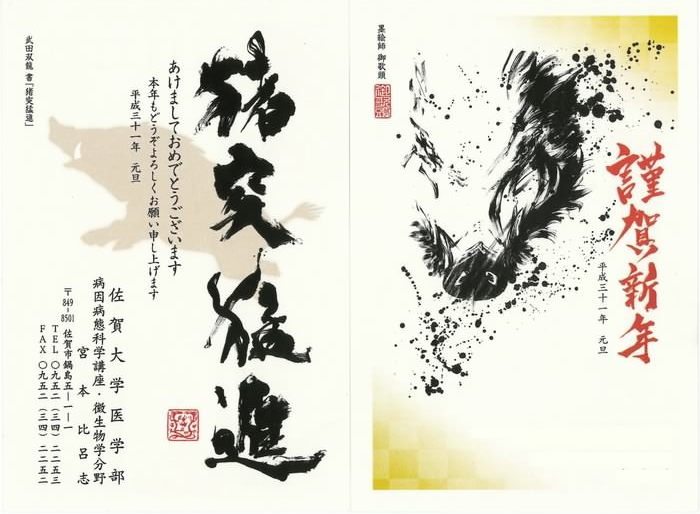

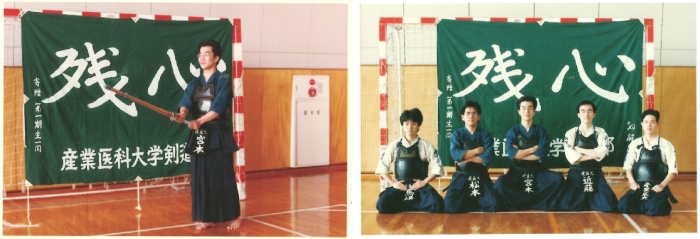

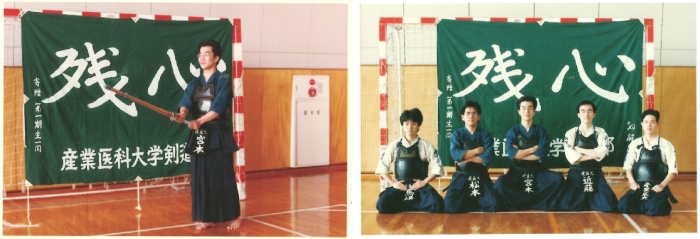

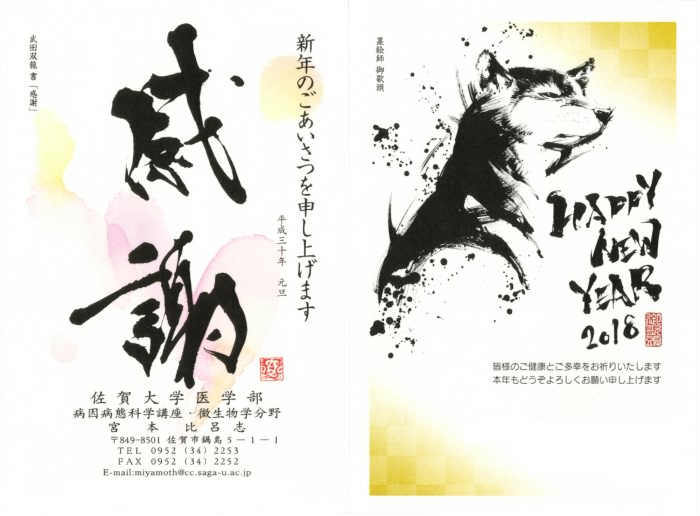

| 剣道部顧問の退任にあたって | Life |

2017年 | 微生物学分野の12年 | 医学分館の現況と課題 | ヤクルトと無病息災の御神水と排水処理 |

| 魔法の言葉「キラキラ,キラキラ」 | Kindle -kira kira- |

2016年 | ラーニング・コモンズ | 冥利に尽きる | 不条理について | 学位授与と謝恩会 | 喜び |

2015年 | 「木枯し紋次郎」からの応援歌 | 新たな趣味 | 改善 |

2014年 | 自己肯定感 | 飛躍・駆ける |

2013年 | 乾杯! | 節分と鬼のパンツについて | 成長 |

2012年 | 着任8年目に突入 | 不思議な縁 | 夢実現のコツは二つ |

2011年 | パワースポット | 三兎を得る |

2010年 | 適材適所 | 虎児を得る |

2009年 | 学会にて | 種痘之図 | 日月会 | リスターの教えと看護の「看」 | 守破離について | 挑戦の年 |

2008年 | 少々堅い話 | もやしもん | カッコいい? | アームストロング砲 |

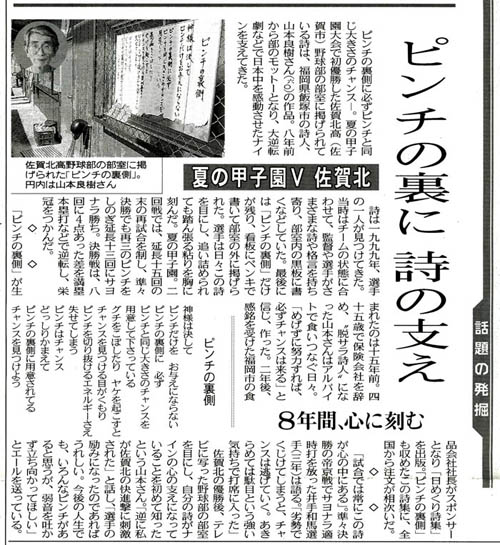

2007年 | ピンチの裏側 | さくら、桜、サクラ |

2006年 | 学会賞受賞 | 師の教え:残心 |

2005年 | 家康:大将の戒め | 着任して二ヶ月 | モットー | おでん | 着任挨拶 |

「Shohei (大谷翔平,ロサンゼルス・ドジャース)は人ではない

投げて,打って,走る,野球そのものである

野球が人のかたちをしているのがShohei Ohtaniである」

ドジャースのチームメイトで2018年にメジャーリーグの年間MVPを獲得したムーキ・ベッツ選手の言葉らしい.大谷選手を実に的確に評価した最大の賛辞・リスペクトである.

ところで,先日,大学院OBの一人とお酒を一緒に楽しんだ際に,この言葉を彼に話した.彼はかなり酔っていたのであろう.いきなりこう言ったのである.

「宮本先生は人ではない

細菌そのものである

細菌が人のかたちをしているのが宮本先生である」

最大の賛辞なのか?ちょっと違う気がする??私は細菌なのか???その場は聞き流した.

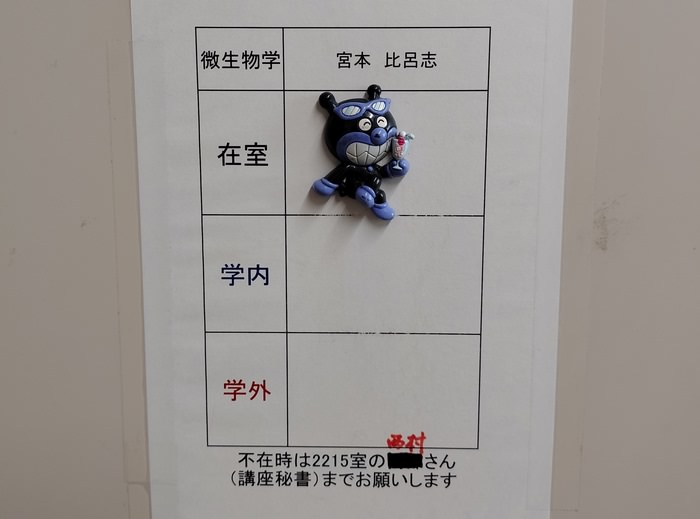

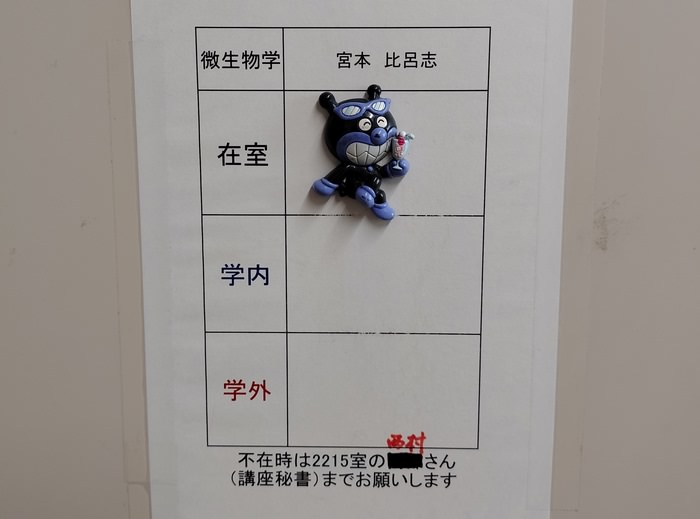

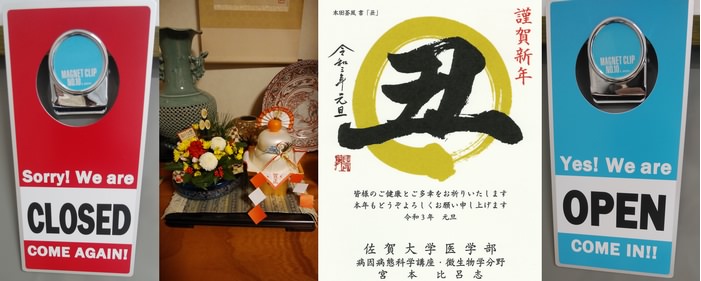

帰宅して妻にこの話をしたら,「あなたはばいきんまんということね」と大笑いしていた.それで気づいたのだが,私の大学の居室の所在表は20年間、バイキンマンの磁石である.

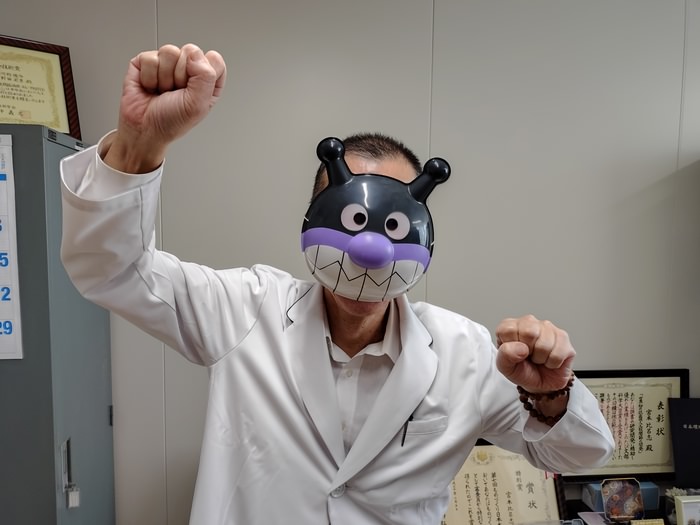

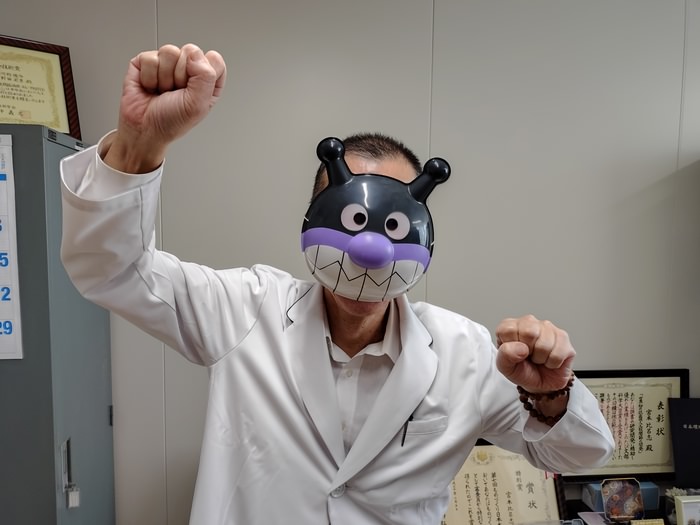

そして研究室ホームページの私の紹介はマスクをしたばいきんまんである.なんという偶然か!佐賀大学の20年で私はばいきんまんにすこし近づけたのかもしれない.

ばいきんまんはアンパンマンにパンチされて、「ばいばいき〜ん」と宇宙まで飛んでいく.私も5か月後には佐賀大学から「ばいばいき〜ん」である.

投げて,打って,走る,野球そのものである

野球が人のかたちをしているのがShohei Ohtaniである」

ドジャースのチームメイトで2018年にメジャーリーグの年間MVPを獲得したムーキ・ベッツ選手の言葉らしい.大谷選手を実に的確に評価した最大の賛辞・リスペクトである.

ところで,先日,大学院OBの一人とお酒を一緒に楽しんだ際に,この言葉を彼に話した.彼はかなり酔っていたのであろう.いきなりこう言ったのである.

「宮本先生は人ではない

細菌そのものである

細菌が人のかたちをしているのが宮本先生である」

最大の賛辞なのか?ちょっと違う気がする??私は細菌なのか???その場は聞き流した.

帰宅して妻にこの話をしたら,「あなたはばいきんまんということね」と大笑いしていた.それで気づいたのだが,私の大学の居室の所在表は20年間、バイキンマンの磁石である.

そして研究室ホームページの私の紹介はマスクをしたばいきんまんである.なんという偶然か!佐賀大学の20年で私はばいきんまんにすこし近づけたのかもしれない.

ばいきんまんはアンパンマンにパンチされて、「ばいばいき〜ん」と宇宙まで飛んでいく.私も5か月後には佐賀大学から「ばいばいき〜ん」である.

(令和7年11月5日)

令和7年4月13日に,国際医療福祉大学の永沢先生の退職パーティーを佐賀市唯一の料亭,楊柳亭で行いました.

臨床微生物の研究で医学博士を取得した上田さん,清祐さん,於保さん,そして医学修士を取得した芦川さん,佐野さんにも久しぶりに会えて,非常に楽しい時間でした.

祝辞

今日,令和7年4月13日は大阪万博2025開催の日で,日本の記録にずっと残る日になります.そのような記念すべき日に永沢先生退職のお祝いの会に参加できて非常にうれしく思います.

永沢善三先生,長い間,本当にお疲れさまでした,そしてご苦労さまでした.

微生物検査のスペシャリスト,そして大学教員としてずっとみんなを引っ張っていただき本当にありがとうございました.

私と永沢先生との出会いは二十一年前の九州耐性菌検査ネットワークです.当時,永沢先生は検査部の副技師長としてバリバリ活躍しておられました.

永沢先生を一言で表現すると「叩(たた)けよ,さらば開(ひら)かれん」という新約聖書の言葉です.そもそもは神を真剣に信じれば必ず救われるという意味ですが,それが転じて,「積極的に努力すれば必ず目的を達成できる」という意味で使われます.永沢先生はこれを長い間実践してこられました.その多くの実績が高く評価されて,小島三郎記念技術賞や緒方富雄賞など有名な賞を受賞されています.

永沢先生のすごいところは,自分のことだけでなく,ご自身と同じ苦労を後輩がしなくて済むように心を砕いたことです.いわゆる「親ごころ」だと思います.親ですので厳しいことも言いますが,愛がありますので,草場さんや於保さんなど多くの優秀な技師さんを育ててこられました.

さらに永沢先生のすごいところは,「人生の扉を開けてくれるのは他人である」と直感されていたことです.ご自身が扉を何度もたたいて開けるのに苦労されたからであろうと思います.

脊椎・脊髄外科の名医で福島県立医大の学長であった菊池一臣先生は私がひそかに尊敬している先生です.先生は常に「人生の扉を開けてくれるのは他人である」と言われていました.若い時は,「努力すれば必ず報われる,自分の努力こそが人生の道を拓いてくれる,と思う.しかし,現実は異なり,自分独りの力で生きていけるというのは錯覚です.」としばしば言われていました.永沢先生はそのことがよく分かっておられて,本当に大胆で,ときに強引ですが,常に繊細に周りに心遣いされて,後輩に道を開かれたと思います.本当に素晴らしいことだと思います.

このたびは幾多の大病を乗り越えられて,めでたく定年退職を迎えられました.まだまだ教えて頂きたいことが沢山ありますので,今後も変わらぬご指導をお願いいたします.どうか健康に留意され,お元気でご活躍ください.

今まで本当にお世話になりました.ありがとうございました.

令和七年四月十三日

宮本 比呂志

宮本 比呂志

(令和7年4月15日)

STEP by STEP −ゆっくり急ぐ−

ひとにはそれぞれの人生の節目,いわゆる「そこで自分の人生が変わったな〜」という出来事や年があります.

私にとって令和7年(2025年)は佐賀大学に着任して20年の区切りの年です.来年 (令和8年,2026年) の3月には定年退職を迎えます.今年はこれまでの大学での教育・研究生活を振り返る節目の一年になります.

簡単に振り返ると・・・

・2005年9月に佐賀大学に着任しました.44歳でした.

・本心・本音・本気の「真心」から教育と研究に取り組み,自己実現(個性化)を目指すことを研究室の理念に掲げました.理念実現のために,何事も「自(みずか)らに由る」ことを最も大切にした「自由な研究室」の運営に努めました.

・久木田明子准教授,菖蒲池健夫助教などのスタッフの献身的な協力のおかげで,これまでに医学博士を28名が医学修士を7名が取得して大学院を無事に卒業しました.大変でしたが,ほっとしています.

・野田岩男客員研究員の多大な尽力で「抗菌性人工股関節の開発」に世界で初めて成功し,多くの賞を頂きました.この製品を含む「銀ハイドロキシアパタイト被覆抗菌インプラント」は累計で3万件以上に使用されており,患者さんのQOLを改善する有用な医療資材に今では成長しています.大変嬉しいことです.

今年は,これまでの良かったことも悪かったこともすべて上手に生かしながら,脱皮して成長する巳年にしたいと思います.

昨年の目標はReborn(新生)でした.今年はそこから着実に加速する「Step by Step (ゆっくり急ぐ)」を行動目標にしたいと思います.

Dr.コパの2025年の開運キーワードは「レモン&黄色い花」だそうです.また,ナンテンは,その発音が「難転」を想起させるため,災難が転じるということで縁起が良いとされています.今年の開運と厄除けを祈って,庭のレモンとお多福ナンテンを載せておきます.

一歩ずつでも,半歩ずつでもいいですが,着実に進む一年にしましょう.

(令和7年1月6日)

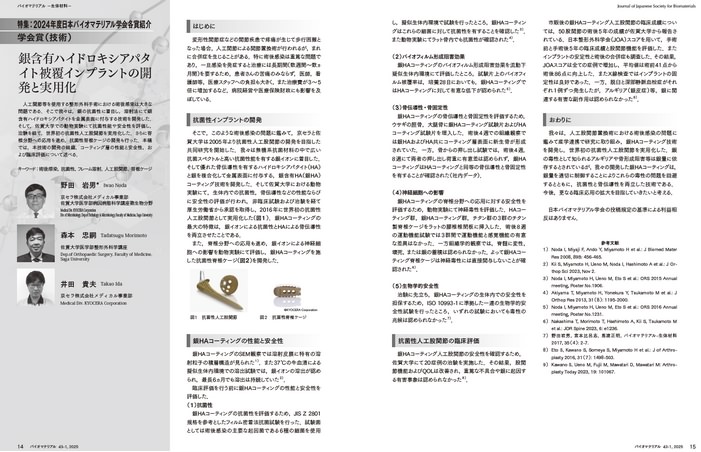

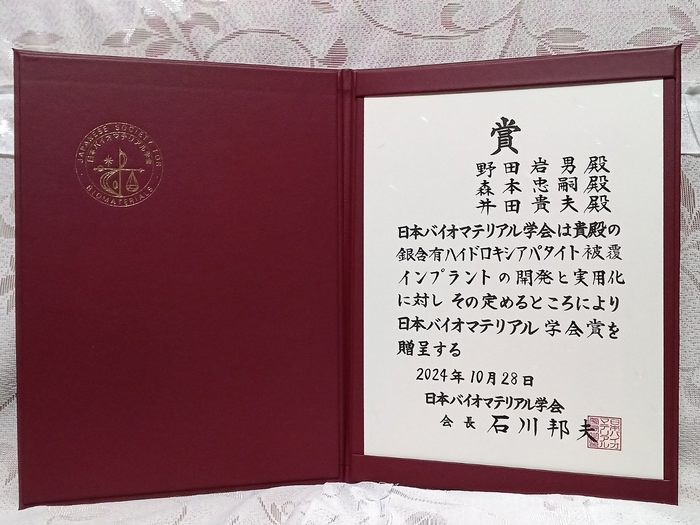

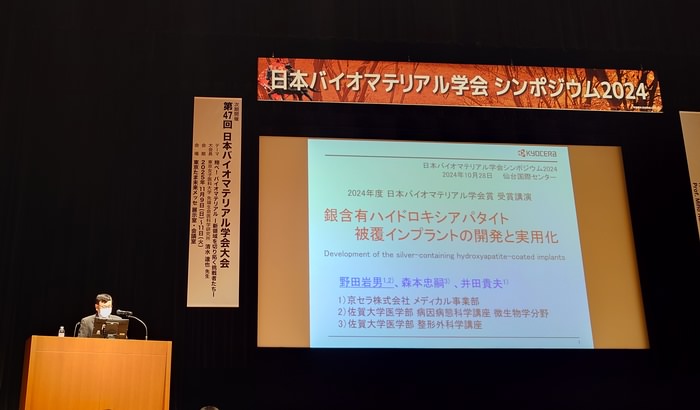

令和6年10月28日に野田客員研究員(京セラ・シニア研究員)が日本バイオマテリアル学会の学会賞(技術)を受賞されました.

受賞件名は「銀含有ハイドロキシアパタイト被覆インプラントの開発と実用化」です.20年以上におよぶ研究開発と製品の上市後は累計で3万件以上の使用実績があります.これらの点が学会に高く評価されたのだと思います.

銀含有ハイドロキシアパタイト関連の受賞は,2016年(平成28年)の「独創性を拓く先端技術大賞・特別賞」にはじまり,今回で7つめになります.このような有用な医療資材の研究開発に携われたことを自分としても大変うれしく,また誇りに思います.ありがとうございました.

野田研究員に心よりお祝いと御礼を申し上げます。

(令和6年11月5日)

奇跡体験!アンビリバボーに出演

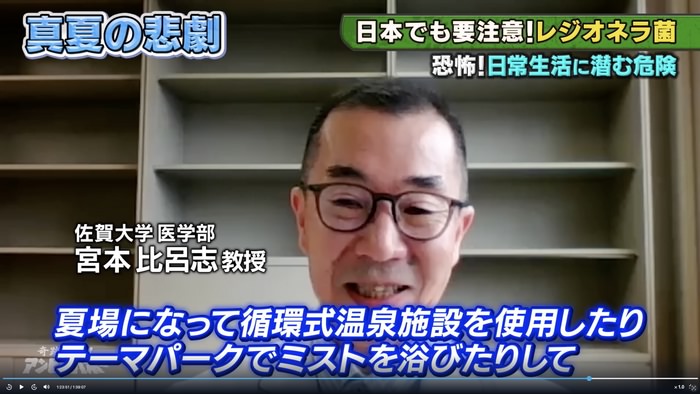

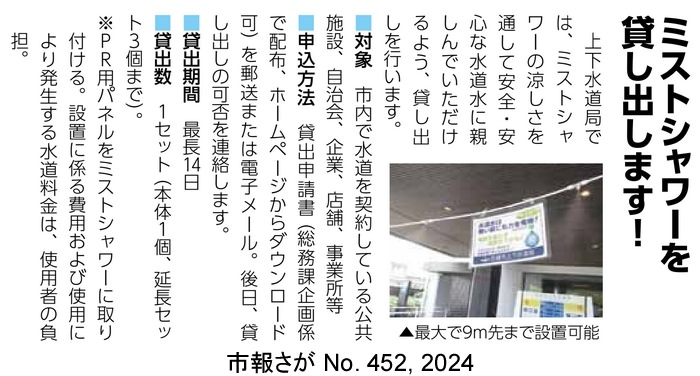

2024年8月7日にバナナマンがMCを務める「奇跡体験!アンビリバボー」が放映されました.番組ナレーションと字幕のチェックなどの医学監修と少しコメントして番組制作に協力しました.

ネタバレ防止のために事前にあまり周囲の人にお知らせできませんでしたが,放映後には静岡県浜松市在住の中学の同級生などから「TV みたよ」と連絡があるなど,全国放送のすごさを感じました.見逃した方は8月21日までTVerとFODで無料見逃し配信中です.また,2年以内に再放送が一回ありますので,ぜひご覧ください.一般視聴者向けですので,わかりやすくするため,医学的に正確性を欠く箇所もありますが,ご容赦ください.

放映後ですので,番組URL (https://www.fujitv.co.jp/unb/contents/240807_4.html) に内容はすでに公開されています.タイパ重視の方はこちらをご覧ください.

夏の暑さ対策として活用されているミスト発生装置が原因でレジオネラ肺炎から敗血症性ショックを引き起こし,急性感染性電撃性紫斑病を合併したケースです.急性感染性電撃性紫斑病まで合併することは非常に稀ですが,調べたところ,本邦でも同様の報告があります(久保健児,他,感染症誌 2009;83:639-46).

レジオネラ感染のショッキングな単なる悲劇報告でなく,そこからの体験を丁寧に辿っており,友人や家族の支えが本人の希望につながります.「周りの人の支えがあれば絶望的な状況を徐々に超えることができて,前を向ける」という奇跡体験です.このメッセージが,ご覧いただいた皆様に届けば,番組制作に協力した一人として大変うれしいです.

なお,レジオネラ症を防止するためのミスト発生装置の衛生管理についてはこちら(東京都産業労働局作成)を参照してください.

毎日,危険な暑さが続いていますので,体に気をつけて酷暑を乗りこえましょう.

(令和6年8月13日)

抗菌研究の大学院OBが佐賀市に集合

令和6年5月11日にホテルニューオータニ佐賀で,馬渡正明教授(整形外科学)の退任記念祝賀会が開催されました.約140人が参加した盛大なパーティーでした(開式の前に会場内に流れた6分40秒のオープニング・ビデオはこちら).

銀の抗菌研究で学位を取得した整形外科の大学院OB9人が勢ぞろいしたので,記念にひな壇で集合写真を撮っていただきました.また,抗菌研究の扉を開いていただいた佛淵孝夫先生(元佐賀大学学長,二代目佐賀大学整形外科学教授)にも久しぶりにお会いできて,大変貴重な機会でした.

OBの懐かしい顔に囲まれて私はずっと破顔一笑の楽しい時間を過ごしました.各地から集まった9人のOBの皆さん(右から順に,嶋崎貴文さん,上野雅也さん,中島武馬さん,秋山隆行さん,宮本,馬渡先生,江頭秀一さん,米倉豊さん,橋本哲さん,塚本正紹さん,古畑友基さん)のおかげで佐賀大学医学部において抗菌研究が進められたと思います.どうもありがとうございました.

自宅の庭の「隅田の花火(アジサイ)」は例年どおり咲きはじめました.また,シックな黒葉とかわいいピコティー(花弁を縁取るように紅色が入る覆輪)咲きの花とのコントラストがきれいな「ハイドランジア(アジサイ)」も咲いています.黄金色の麦秋も佐賀平野に到来し,稔りの季節を迎えています.

OBの皆さんもそれぞれの職場,立場で花を咲かせ,また実りの時期を迎えているようです.皆さんのご健勝と益々の活躍を期待しています.

(令和6年5月24日)

お祝いダー!

記伊さんの学位取得が正式に決まったので,コロナ禍でお祝いのできなかった中島さんも交えて学位取得のお祝い会を3月13日に開催しました.

記伊さんはミユンヘンで住む家の契約など留学準備を着々とすすめているようです.中島さんは佐賀市の佐賀中部病院で手の外科手術の修練を積んでいるそうです.

エネルギーの満ちた若い人たちと飲むとこちらも元気をもらい,ついつい飲みすぎてしまいます.とても楽しいひと時でした.

桃の花と紅白の混じった花びらの椿をお祝いに添えておきます.お二人の益々の活躍を期待しています.

(令和6年3月21日)

記伊さんの学位審査が終了

令和6年1月29日に大学院生の記伊祥雲(きい さくも)さんの学位審査が行われ,無事に終了しました.正式決定はまだですが,28人目の博士号取得者になります.定年退職まで4年をきった時点から新たな大学院生の募集を中止しましたので,記伊さんが実質的に私の佐賀大学での最後の大学院生になります.記伊さんは本当にまじめでコツコツと確実に多くの研究を続けてきました.学位論文以外にも論文を現在投稿中です.

寒さに耐えて凛と咲く梅の姿は強靭さや誇りの象徴とされます.5枚の花びらから,梅には5福があると言われ,縁起物になっています(松竹梅).自宅で咲き始めた5福の梅と,八重咲き品種の紅白の梅をお祝いに載せておきます.おめでとうございます.

記伊さんは4月からドイツのミュンヘンにある病院OCM(Orthopädische Chirurgie München)に臨床留学します.ドイツでの毎日が,祥雲(さくも)の名前のようにHappy Cloudな日々であることを願っています.

自宅に咲いているサザンカの蜜を一生懸命に集める日本ミツバチ(絶滅危惧種)を見つけました.レアものです.留学のはなむけに贈ります.蜜をコツコツ集める日本ミツバチに負けないように,たくさんの手技やテクニックを習得してきて下さい.今後の活躍を期待しています.

学位論文

Long-term antibacterial activity of silver-containing hydroxyapatite coatings against Staphylococcus aureus in vitro and in vivo.

Journal of Orthopaedic Science, https://doi.org/10.1016/j.jos.2023.10.009

(令和6年1月29日)

Reborn(新生)〜マインドフルネスな生きかた〜

「マインドフルネス」は、仏教の教えの1つにあたる「サンマ・サティ」(常に落ち着いた心の行動)から由来したものです。医療に取り入れられたことで、認知が拡がりました。医療に取り入れられた理由は、患者さんの慢性的な痛みやそこから生じたストレスなどを緩和するためです。実際に「マインドフルネスストレス低減法」「マインドフルネス認知療法」として、様々な研究がなされ、有効性が明らかにされています。マインドフルネスとは自分の心に現在起きていることに注意を向け、それをありのままに受け入れること、目の前の不安や苦しさにも顔を背けずそのまま受け入れる心の在り方です。

この数年間、私も取り組んできましたが、実践するのは難しく、一種のメタ認知的な心理的プロセスが必要です。瞑想はその手段の一つで、マインドフルネスを実践するトレーニングです。こころの筋トレとも言われています。座った姿勢で息を吸う?吐くを繰り返す。おなか、胸、鼻など呼吸を感じられる部位に集中して、呼吸に意識を集中する(呼吸と瞑想)のですが、雑念の多い私はほかのことを考えてしまってなかなか習得できません。

しかし、慶応大学ストレス研究センターの佐渡充洋先生は「散歩をする」「コーヒーを味わう」「お酒を味わう」など日常生活の中で、その一つ一つの行為を丁寧に行うことを心がけることでもずいぶんとこころの状態が整ってくると言われています(塾 SUMMER 311, 4-5,2021)。目の前に広がる景色、咲く花々、風に揺れる木の葉,鳥の鳴き声などを五感で受け止める(散歩のマインドフルネス)。口に入れる、かむなどの感覚、味や風味の広がりを丁寧に感じる(飲食のマインドフルネス)。など、日常のマインドフルネスはすぐできて、こころが整います。

皆さんには、それぞれに忘れられない新年の思い出があると思います。私の新年の強烈な思い出は、剣道の初稽古、寒げいこです。新年早々の道場は底冷えで、道着に着替えるのも寒いし、道場の板間は素足にはおそろしく冷たいものでした。一人では耐えられなかったでしょうが、一緒の仲間と寒い寒いと言いながら胸や背中をお互いにパッチン・パッチンしながらヒャー・ヒャーと叫びながら道着に着替えたものです。気分は下げ下げですが、やらなけりゃいけないと思っていた素直な少年でした。やらないと、母と剣道の師範が怖かったからかもしれませんが・・・素振りに始まり、イエーイ、オリャ・オリャ、キャイ・エース、ウリャ・ウリャ・ウリャなど意味不明の掛け声(気合)を出しながら、ひたすら、一心不乱に相手にかかっていく連続のかかり稽古もありました。本当にきつい寒稽古でした。1月11日の稽古が終わると道場の神棚にお供えしている鏡餅の「鏡開き」が恒例でした。鏡餅の入ったぜんざい(おしるこ)をいただくのですが、あのぜんざい以上においしいぜんざいを食べたことはありません。

勉強や仕事、人間関係の悩み、SNSなどのデジタルストレスでメンタル(気分)の不調を感じている人が周りに増えています。人は「気分」から「行動」を決めがちですが、「行動」することで「気分」を変えることは可能です。剣道の寒げいこは「気分」からは絶対やれませんが、「行動」することで「気分」をかえることができることを私に教えてくれました。自分自身が直面しているストレスと向き合うことを避ける生活を続けていると、現実の問題は解決しませんし、ストレスは蓄積していきます。自分自身のありのままの姿をもう一度取り戻すためにマインドフルネスを意識することは大切です。瞑想はなかなか難しいので、日常のマインドフルネスから始めてみてはいかがでしょうか。急がず、焦らず、「ゆっくり・ゆっくり」が肝要で、スローライフ(Slow Life)な生活スタイルです。丁寧に暮らせば心が豊かになります。生きる歓び(JOY)と幸せはその向こうにあるはずです。

今年は「気分」から「行動」でなく、「行動」から「気分」を変えるために「日常のマインドフルネス」を実践しながら、こころを整える一年にしたいと思います。新たな生き方、「Reborn〜新生〜」を今年の目標にします。

(令和6年1月4日)

大きな春と小さな春

全国各地で桜の満開が宣言されています.北九州市の産業医科大学の友人が大学構内にある龍ヶ池周辺の満開の桜の写真をメールで送ってくれました.産医大在職中は私も花見をした懐かしい桜で,すごく立派になっていてびっくりしました.

つぼみがほころぶのを今か今かと待ちわび,満開に見惚れて,散っていく花の美しさに酔う心のあわただしい「大きな春」です.もし,桜がなければ心はのどかで落ち着いたものだったでしょう.

世の中にたえて桜のなかりせば

春の心はのどけからまし

(古今和歌集 在原業平)

春の心はのどけからまし

(古今和歌集 在原業平)

千百年前から,日本人の桜に対する「こころ」は変わってないように思います.佐賀でも多くの場所で桜が満開で「大きな春」が来ています.それに加えて,佐賀には「小さな春」もやってきます.新緑の麦畑です.

実は,佐賀は大麦の生産量が日本一で,春は厳しい冬を耐えた麦の若葉があざやかな季節です.菜の花とのコラボはすごく地味ですが,佐賀らしい「小さな春」です.初夏(麦秋)には多くの実りをもたらしてくれることでしょう.

新型コロナ感染症の5類感染症への移行を前に,マスク着用が緩和されて,マスクを外した笑顔の花が咲いている春も戻ってきました.ウイズコロナの新しいフェーズ,年度の開始です.ボチボチと頑張りましょう.

(令和5年4月4日)

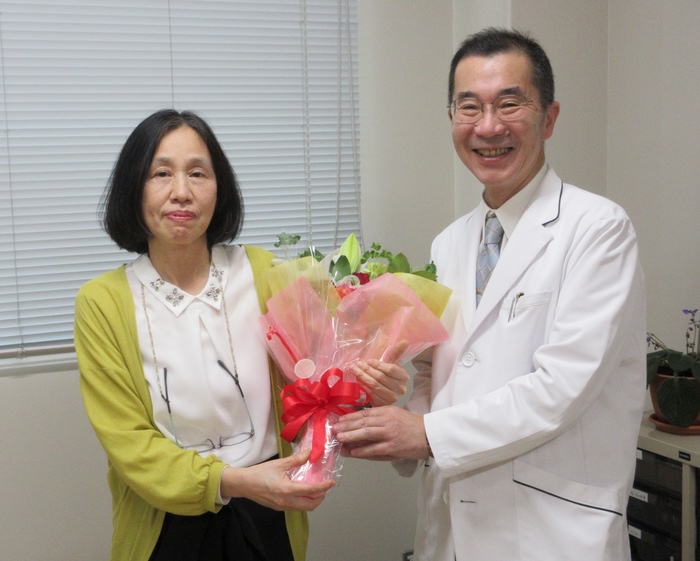

村山さんの学位審査が終了

早咲きのさくらとして有名な河津桜が満開を迎えるなか,3月1日に大学院生の村山さんの学位審査が終了しました.

久木田先生(人工関節学講座)の指導のもと,家族の協力もあって,土日,休日も実験に取り組んで,量をこなして,質の高い学位論文を仕上げました.おめでとうございます.

ささやかですが,ケーキでお祝いしました.お祝いの紅白のシャコバサボテンの花と,知性を感じさせる青いセントポーリアの花を載せておきます(どちらも事務補佐員の西村さんが退職した南部さんから引き継いで面倒をみてくれています).

村山さんは4月から上野さんや平田さんがかつて留学したスタンフォード大学に留学します.体に気をつけてカリフォルニアでもガン,ガン,ガンと佐賀らしく頑張ってほしいと思います.

学位論文:

Nupr1 deficiency downregulates HtrA1, enhances SMAD1 signaling, and suppresses age-related bone loss in male mice. J Cell Physiol. 2023 Jan 30.

(令和5年3月2日)

3Q(量,質, くらし)

人生と時代には3つの坂があります。上り坂、下り坂、そして、まさかです。今は、コロナの流行に続いてウクライナ情勢など、先が見通せない予測困難な「まさか」の時代です。

コロナの影響により教育のデジタル化・オンライン化が推進されました。オンライン配信の経験が全くなかったので、ビデオ通話アプリ(Zoomなど)を使用した講義や会議にはずいぶんと戸惑いました。

経験を積んで量をこなしたので、だいぶ慣れてきました。ただ、「宮本の動画の視聴はタイパが悪いので、倍速視聴で充分!なんなら視なくてもいいかも」などとZ世代の学生たちに言われないように、今後は質の向上に努めなければいけません。

「タイパ」は三省堂(辞書の出版社)の選定する「今年の新語」の2022年の大賞で、「タイム・パフォーマンス」の略語です。費やした時間に対する成果や満足度の度合を表す言葉で、時間効率、時間対効果です。

時間をかけて視た動画がつまらなかったときなどに「タイパが悪い(低い)」と使い、かけた時間の割に想像以上の成果や満足度が得られた場合は、「タイパが良い(高い)」と使います。主に1990年代半ば以降に生まれたZ世代が重視する傾向があります。

Z世代はスマホ世代、SNS世代ともいわれ、巷にあふれる大量の情報の受信や発信に多くの時間を費やします。そのため、時間をより効率的に使いたいという心理が働いているようで、「タイパ」を上げるために、映画やドラマを倍速で視聴することも珍しくありません。私の動画がタイパのために倍速視聴されてないことを願うばかりです。

近年、「働き方改革」という言葉を聞くことが多くなりました。個人の年休取得の状況や取得の促進も行われています。労働時間が長いことや行動量の多いことが悪いことのように言われ、一つひとつの活動、業務の質が高いことが大事であると語られます。

「量より質」ということで、それもわかりますが、経験の乏しい20~30代の若い人たちが、このようなことを言うのを聞くと心配になります。というのは、質の良し悪しは、量を積んだ人にしかわからないからです。手術や手技は数・量をこなさないとそれらの質は上がりませんし、他人の行う施術の質の評価もできません。無我夢中で時間を忘れて研究に打ち込んだ日々がなければ、成果は出ませんし、当然ながら質の高い研究もできません。

お酒も飲む量・回数を重ねるとだんだんと質の良い酒と悪い酒がわかるようになります。また、自然とおいしいお酒の飲み方もわかるようになります。栓を開けてすぐ飲むと渋さ・苦さ・かたさを感じる(特に火入れしていない)お酒があります。このようなお酒は開栓後にもう一度栓をして30分ぐらい冷やすと柔らかなお酒に変化します。眠った酒を起こし、味のふくらみ、立体感を復元するお酒の上手な楽しみ方です(酒飲みのうんちくになってしまいました。すみません)。

兎に角(とにかく)、いずれの仕事や分野においても、経験知の低い人は「量より質」でなく、「量から質」を目指すのが自然に思います。働き方改革やワークライフバランス(仕事と生活の両立)が目指すものは、「量より質」ではなくて「量から質へ進展させて、量と質のバランスのとれた暮らしをおくる」ことでしょう。

年齢的に「下り坂 62」のメンバーですが、量(Quantity)と質(Quality)のバランスを上手にとりながらQOL (Quality of Life 「生活の質、生命の質、くらし」) の向上につなげる「上り坂 63」を目指す一年にしたいと思います。

今年の言葉はQuantity(量), Quality(質), そしてQOL(くらし)の3Q(サンキュー)です。日本の平和な日常に感謝(3Q)しながら、皆さんがそれぞれの目標に向けて兎のようにバランスよく、そして力強く跳びはねて、飛躍することを期待しています。

(令和5年1月4日)

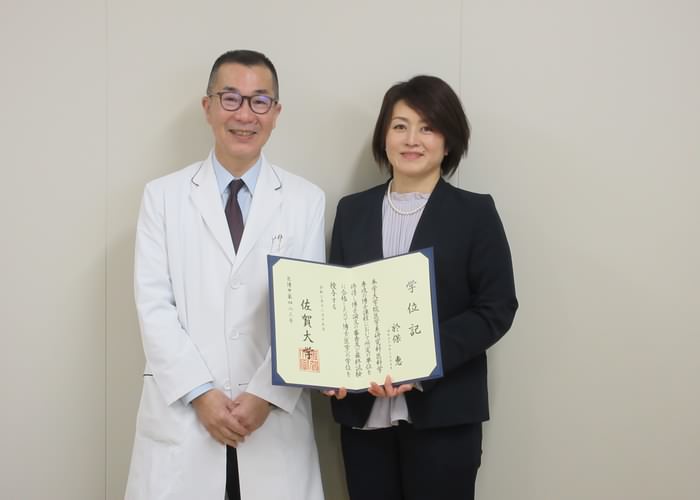

於保(おほ)さんが医学博士号を取得

暖かい日が続いて桜が開花し,赤い椿,白いユキヤナギ,黄色の菜の花と色鮮やかな春がやってきました.心も明るくなる陽光です.

社会人大学院生の於保さんが博士号を取得して,学位授与式が3月23日に行われました.医学部付属病院検査部の副技師長として細菌検査室で勤務し,3人の育児をしながらの研究をやり遂げました.その努力と家族・親族の協力に頭が下がります.

日本臨床微生物学会は英文学術雑誌への筆頭著者(50歳未満)に奨励金を支給しています.於保さんの学位論文は「2021年度日本臨床微生物学会創立四半世紀記念研究成果発表奨励基金事業」に採択されました.桜や菜の花に負けない花を学位取得とともに咲かせました.おめでとうございます.今後の益々の発展を期待しています.

学位論文:

Rapid detection method of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae by MALDI-TOF MS with imipenem/cilastatin (KB) disc and zinc sulfate solution. J Infect Chemother. 27 (2):205-210, 2021.

(令和4年3月24日)

Prosperity (繁栄‐組市松紋‐)

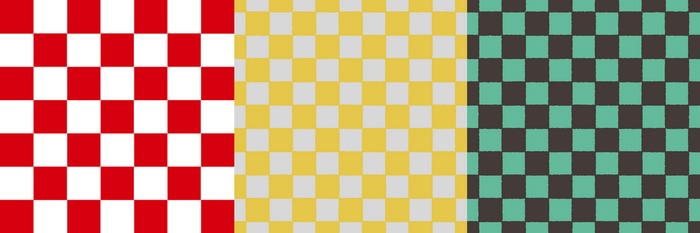

市松模様(市松紋)は、碁盤目状の格子が色違いで交互に並べられており,その柄が途切れることなく続くことから,「繁栄」の意味が込められています。子孫繁栄や事業拡大など縁起の良い模様として多くの人に好まれています.空前のヒットになった『鬼滅の刃』の主人公・炭治郎の上着のデザインには黒色と緑色の市松模様が使われています.

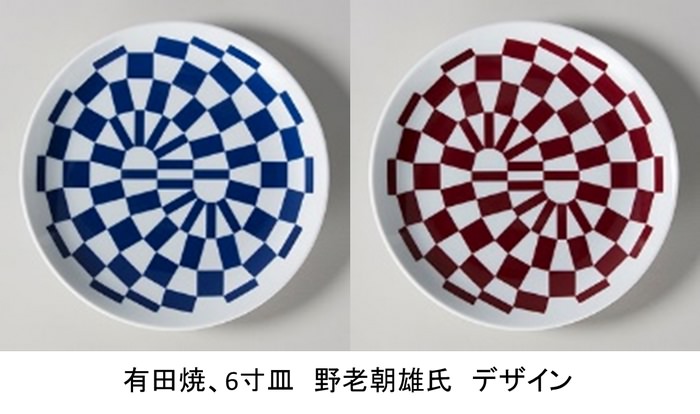

市松模様は、日本を象徴する伝統的な柄として.昨年開催された東京オリンピック・パラリンピックの公式エンブレムにも採用されました。エンブレムの市松模様は、同じ四角形が組み合う模様ではなく,形の異なる3種類の四角形を組み合わせて国や文化・思想などの違いを示していました.

違いはあってもそれらを超えてつながり合うデザインに,「多様性と調和」のメッセージを込めてオリンピック・パラリンピックが多様性を認め合い,つながる世界を目指す場であることを表現したものでした.オリンピック組織委員会は、このコンセプトを世界中に伝えるため,エンブレムの「組市松紋」の図柄をアレンジした有田焼の皿を公式ショップで販売しました.

三種類の四角形により構成された組市松紋で,人の手と手が握り合って握手をしているところをイメージしたお皿です.大役を佐賀の有田焼が担いました.

「多様性を認め合う」とは偏見や差別を解消するためのスローガンや行為ではありません。お互いから学びあうことで組織や社会に変化を生み出す原動力です.その力が今の組織や社会に必要とされています.

そういうわけで令和4年はお互いの個性を認めながら協生して発展・繁栄する「組市松紋」の研究室を目指したいと思います.今年の目標はProsperity (繁栄‐組市松紋‐)です.国連で採択されて,最近マスコミ等で盛んに報道される「持続可能な開発目標(SDGs)」の5P【People (人),Prosperity(繁栄・豊かさ),Planet (地球),Peace (平和),Partnership(協同活動)】にもつながります.

擬音を3回繰り返すのが佐賀弁の特徴です.市松・市松とつぶやき,ワクワクしながら寅のように,ドン3(ドン・ドン・ドン),ガオ3(ガオ・ガオ・ガオ)と力強く進む一年にしましょう.

(令和4年1月4日)

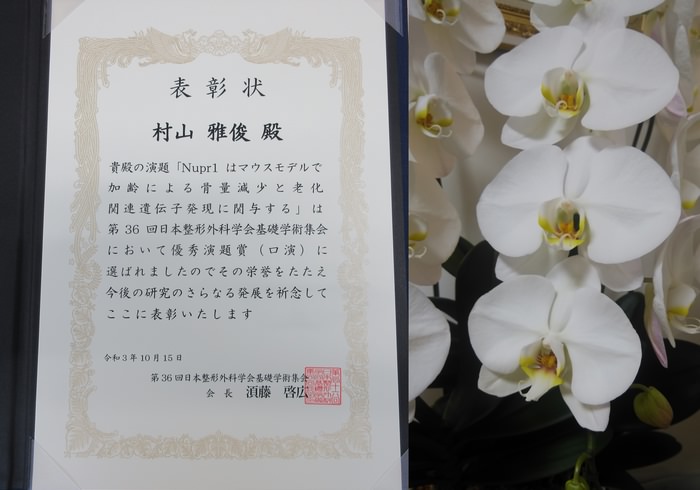

大学院生の村山さんが受賞

今年の8月は大雨(佐賀豪雨)と長雨で,9月から10月にかけては一転して雨が降らずに真夏日が続きました.天候の異変とコロナ禍でのワクチン接種や遠隔講義・Web会議など慌ただしかったせいか,「もう秋」という印象でしたが,秋も深まり,紅葉も鮮やかで朝夕は寒くなりました.

先日,久しぶりに近所を散歩したところ,6月には青かった柿や銀杏,そしてお米もすでに収穫の時期を迎えていました.

食べ頃の栗も実っていますし,アゲハチョウの幼虫(はらぺこあおむし)は盛んにライムの葉っぱを食べています.虫にとっても「食欲の秋」のようです.

色鮮やかなコスモスはいつも気持ちを明るくしてくれます.季節外れの黄色いヒマワリの大輪が顔を出しています.めったにないコラボレーションです.季節の変化が心の健康につながっているように思います.

コロナの5つ目の波が収まり,大学病院では制限付きですが面会が再「開」されました.学生講義も対面での実施が再「開」されてコマ数も増えてきました.年頭に掲げた「OPEN」な状況に日常が戻ってきました.

コロナ対策は人類の叡知(ワクチン・治療薬)と個人の心がけの積み重ねです.再生医療やゲノム医療,人工知能AIなどの最先端医療・技術による明るい未来がしばしば語られ,それらの分野に多額の研究費が国から配分されています.しかし,大昔から続いている微生物とヒトの闘い,すなわち感染症が未だ制圧されていないことを改めて思い知らされた2年になりました.微生物の研究の必要性・重要性とその責務を再認識しています.

大学院生の村山さんが日本整形外科学会基礎学術研究集会で優秀演題賞を受賞しました.村山さんは久木田先生(人工関節学講座)の指導で破骨細胞の研究を継続しています.村山さんのコツコツとした頑張りが高く評価されてとても嬉しく思います.来年の学位論文作成に向けて一気に飛び・駆け抜けてほしいと願っています.お祝いに花言葉が「幸せが飛んでくる」の胡蝶蘭を載せておきます.おめでとうございます.

(令和3年11月9日)

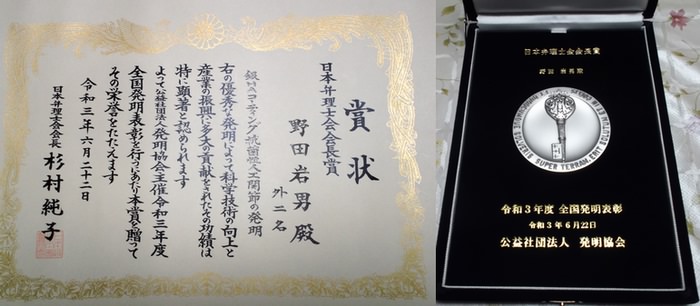

野田客員研究員が受賞

梅雨の晴れ間には鱗雲が広がっています.佐賀は麦刈りが終わった畑に一斉に水が張られる田植えの季節になりました.レッドロビンは真っ白な可憐な花を咲かせ,若葉がまぶしいイチョウ,コブシ,そしてカキの木には既に緑色の実がたくさんついています.秋には特Aの佐賀米やおいしい銀杏や柿が収穫できることと思います.

昆虫たちも元気のようで,久しぶりに大きなカミキリムシを見つけました.コロナ禍ですが,自然の営みは文字どおり“自然”に進んでいるようです.

客員研究員の野田岩男さんが令和3年度全国発明表彰の「日本弁理士会会長賞」を受賞しました.「AG-PROTEX」(エージー・プロテクス)を応用した人工股関節の発明(特許第6192014号)が高く評価されました.

全国発明表彰は,日本の科学技術の向上と産業の振興に寄与することを目的に,大正8年(1919年)の第1回帝国発明表彰にはじまり,現在は公益社団法人発明協会が主催の格式の高い表彰です.特に,皇室の発明奨励に対する特別のおぼしめしにより毎年御下賜金が贈呈されます.

弁理士とは特許や商標などについて,特許庁に対する申請・出願などを代理で行う人で「知的財産に関する専門家」です.「日本弁理士会会長賞」は医師にとっては「日本医師会会長賞」に相当する特別な賞といえます.野田研究員は研究だけでなく多くの事務的な仕事を裏方として担当されてきました.今回の受賞を大変うれしく思います.おめでとうございます.

(令和3年6月25日)

コロナ禍での送別会

久木田准教授と南部事務主任の定年退職及び平田さんの大学院卒業の送別会を開催しました.コロナ禍で歓送迎会の自粛が求められていますので,会食を伴わない簡素な形式で,実施しました.

久木田先生と南部さんは佐賀医大時代からの勤務ですので久木田先生は35年以上,南部さんは40年以上にわたって働かれたことになります.本当に長い間,ご苦労さまでした.研究室運営に協力していただきありがとうございました.

久木田先生は4月から人工関節学講座(寄付講座)の教授として大学院生の村山さんの研究指導を続けます.南部さんは新しく講座事務を担当する西村さんの応援にボランティアで時々来てくれるそうです.無理をしない範囲でよろしくお願いします.

平田さんは久木田先生の指導で無事に博士号を取得しました.また,彼の学位論文は令和2年度佐賀大学大学院医学研究科優秀論文賞に選出されました.質の高い研究と評価されました.おめでとうございます.

受賞論文:PMEPA1 and NEDD4 control the proton production of osteoclasts by regulating vesicular trafficking. FASEB J. 2021 Feb;35(2): e21281.

大学院を修了した平田さんは上原記念財団の海外渡航助成金を受けて,スタンフォード大学に留学する予定です.研究の発展を期待しています.体に気をつけて頑張って下さい.

(令和3年4月1日)

OPEN

新型コロナウイルス感染症の世界的流行で,3密の回避のため,昨年はさまざまな活動が中止されました.オフィスの閉鎖や飲食店の営業終了の張り紙も多く目につきました.クローズ(閉鎖)な一年でした.新しい生活様式(New Normal)が提唱されていますが,Abnormalに思います.

ワクチンや治療薬の「開発」により今年は「開始」「開放」の開かれた年になればと願っています.その祈りと希望から今年の言葉は OPEN にします.OPEN AIRの下,できるだけ笑顔の多い心の「親密」な一年になることを期待しています.頑張りましょう!!!

(令和3年1月4日)

トランプとバイデンのアメリカ大統領選挙のニュースが連日流れています.60年前の私の誕生日はケネディーとニクソンが争ったアメリカ大統領選挙の投票日だったようです.

研究室の皆さんが論文抄読会の前に,還暦のお祝い会を大学の研究室で開いてくれました.赤いちゃんちゃんこや帽子など密かに準備してくれていたようで,とても嬉しいサプライズでした.大学院の卒業生たちからもお祝いのメッセージやプレゼントをいただいて,歓びに満ちた一日になりました.

ありがとうございました.今後もコツコツとボチボチと頑張りますので,応援をよろしくお願いします.

(令和2年11月11日)

小さな秋たち

朝晩は冷えてきましたが,昼間は暖かい毎日です.勘違いしたサクラやツツジが秋なのに咲いています.医学部講義棟の上に広がる空は例年の秋のように高くて青いのですが,学生の姿はほとんど見あたらず,学生のいない大学はやはり寂しいものです.

今年は佐賀の風物詩のバルーン・フェスタも唐津くんちも中止になりましたが,小さな秋は例年どおりに訪れています.スマホに撮りためた秋の花々(コスモス,リンドウ,キキョウ,スーパーサルビア,キンモクセイ)を載せておきます.毎日のネット講義で疲れた頭を休めて下さい.

(付録) 話題の「鬼滅の刃」のキャラクターを特急「ソニック」にラッピングしたラッピングトレインがたまたま博多駅に停車中でした.特急「ソニック」といっても車体は「かもめ」で,佐賀を走っている「鬼滅の刃」ラッピングトレインと同じものでした.

(令和2年10月21日)

動く・祈る・歓ぶ

新型コロナウイルス感染症の世界的流行の収束が全く予想できない状況です.必ずしも,毎年自分がやっているわけではありませんが,花火大会や海水浴などの夏の風物詩がない夏は,やはり寂しいものです.カンカン,ギラギラ,そしてジリジリとした猛烈な暑さで,「危険な暑さ」というこれまでに聞いたことのない表現が使われ,その後には「特別警報」の発表される連続した台風来襲で本当にうんざりします.今年は感染症と気象変動で例年と全く違った年になってしまいました.

43回を迎える日本テレビ24時間テレビの今年のテーマは「動く」でした.大学の講義もネット授業など遠隔講義が主体で,私にとっては初めての事ばかりで「動く」ことが求められています.若い時に比べて明らかに適応力が衰えていますので,その対応で心身ともに疲れますが,「動く」一年にしないといけないと自分に言い聞かせています

平和と祈りと希望の象徴の「鳩」と守護の象徴「狛犬」が描かれた24時間テレビ・チャリTシャツを購入しました.世界が注目する日本人芸術家・小松美羽さんがデザインを担当したものです.世界中の誰もが想像もしていなかった状況に直面した2020年ですので,明るい未来への『希望』と『祈り』を表現したものです.私は仏像鑑賞が趣味ですので,デザインがとても気にいって白と黄色の2枚を買いました.

24時間テレビのテーマ曲の「サライ」は私のカラオケのオハコでよく歌いましたが,チャリTシャツの購入は初めてのことで,少し「動き」ました.感染症と気象変動でおかしい地球に INORI FOR OUR PLANET です.

久木田先生,菖蒲池先生,そして南部さんが世話人になって私の還暦のお祝い会を11月に計画してくださっていました.皆さんのお心遣いが嬉しくて,とても楽しみにしていました.しかし,新型コロナウイルス感染症の収束がなく,会食時の感染やその後の家族内感染が危惧されるため,妻と相談してお祝いの会を辞退させていただくことにしました.

久しぶりに皆さんとお会いできると楽しみしていたので,とても残念です.参加のご連絡をいただいていた先生がたにはご迷惑をおかけして申しわけありません.新型コロナウイルス感染症の治療薬やワクチン開発が世界中で進んでいますが,どれほど有効かわからない現状です.感染症の収束をただただ祈るばかりです INORI FOR OUR PLANET.

最近はコロナ鬱といわれるように気持ちが晴れませんが,9月2日に佐賀大学学長表彰を受けて小さな「歓び」がありました.小さな歓びを大切にしながら,3密 (3M) を避けて,今年の目標である「Now, New, Natural」の 3N で頑張ります.取り急ぎ,近況と還暦のお祝い会中止のお詫びを申し上げます.

(令和2年9月3日)

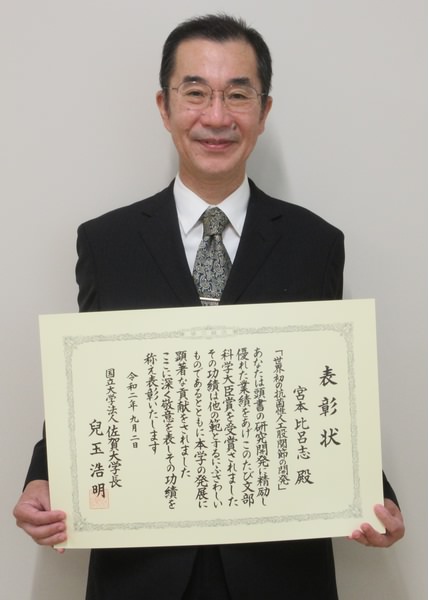

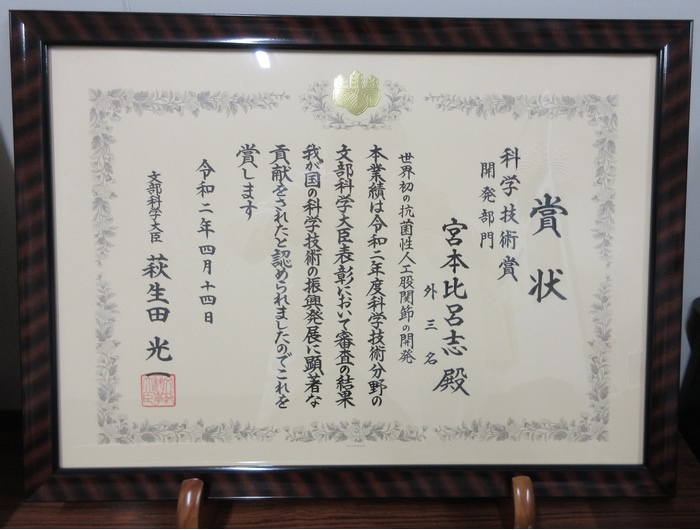

令和2年度科学技術分野の文部科学大臣表彰:科学技術賞を受賞

新型コロナウイルス感染症で世の中が不安で覆われたこの春ですが,こぶし,桜,ハナミズキそしてツツジと私のお気に入りの花たちは3月末からいつもどおりに華やかに咲いています.毎年見慣れた風景なのに,いつも心動かされてしまいます.新型コロナウイルスの感染拡大は深刻で,我慢するしかないのですが,新緑が広がり,風はさわやかで,暖かい日も多く,外出したくなります.自宅周辺を飛びまわっているツバメのように,自由に外出できる日が早く来てほしいと待ち望んでいます.

令和2年度科学技術分野の文部科学大臣表彰(科学技術賞)を受賞しました.令和2年4月14日に予定されていた文部科学省での表彰式は感染症の拡大防止のため,残念ながら中止になりました.馬渡正明教授(整形外科学),佛淵孝夫元学長,そして野田岩男客員研究員との共同受賞です.受賞件名は「世界初の抗菌性人工股関節の開発」で,今回で5つめの賞になります(ものづくり日本大賞:特別賞,独創性を拓く先端技術大賞:特別賞,日本人工臓器学会:技術賞,日本セラミックス協会:技術賞).

私たちが世界で初めて開発した抗菌性を持つ人工股関節は2016年4月の発売以来,全国で既に6,500例以上の手術に使用されています.佐賀大学の臨床研究では,2005年〜2014年に実施された人工股関節手術の術後感染率は0.6%でしたが,抗菌性人工股関節使用後の2016年〜2019年では0.2%に下がりました.抗菌効果の統計学的解析にはもっと多くの症例数(数万例)が必要ですが,術後感染のリスク低減が十分に期待されます.

また,国内における整形外科インプラント市場は約80%が海外からの輸入品ですが,抗菌性人工股関節は差別化された付加価値の高い国産品(日本発)です.これにより我が国が国際競争力を獲得することで,日本の整形外科インプラント産業の推進育成にも寄与するものです(佐賀大学広報室からのお知らせ,記者会見).

私は15年前の平成17年(2005年)9月に佐賀大学に着任しました.その当時は,それまでやってきた細菌の病原性発現機構に関する研究を佐賀大学でも継続しようと考えていました.そんなある日,先代の整形外科学の教授で,後に佐賀大学の学長を務められた佛淵先生から,「一緒に抗菌性人工関節について研究・開発しましょう」と声をかけられました.

着任早々で,「ヒト,モノ,カネ」もなく,複数の研究を行う余裕は全くありませんでした.ずいぶんと悩みましたが,研究テーマを「抗菌性人工股関節の開発」に変える決断をしました.それまでの細菌の病原性発現機構に関する研究を捨てるというか,脇に置いて,新たな研究テーマに着手する選択を行い,その研究に集中しました.それが,世界初で日本発の抗菌性人工股関節の開発につながりました.

基礎医学の研究成果が臨床応用につながる貴重な経験ができたのは,佛淵元学長と馬渡教授の物心両面からの支援と,優秀で素直なこれまでの整形外科からの大学院生たちのおかげと感謝しています.

また,京セラ(株)の野田研究員は銀ハイドロキシアパタイト・コーティング技術を開発して,その有効性と安全性の基礎的な評価を行うと共に,抗菌性人工股関節の実用化段階で,京セラ(株)の設計開発プロジェクトの中心的な役割を果たされました.一般的に基礎医学の研究の多くは動物実験までで終わることが多く,「死の谷(Death Valley)」と呼ばれる難関・障壁を越えて,ヒトへ実際に臨床応用される研究はごくごく僅かです.

多くの基礎研究はこの難関・障壁を越えることができずに終わってしまうため「死の谷」と呼ばれています.前臨床試験,治験,そして薬事承認申請といった「死の谷」を越えて,厚生労働省(PMDA)からの承認を取得して製品化できたのは野田研究員と馬渡教授そして河野俊介准教授(人工関節学講座)のおかげです.ご尽力いただきありがとうございました.

2016年の上市直後は単なる新製品でしたが,今では全国で使われる有用な商品になり,多くの患者さんの QOL の改善に役立っています.これが高く評価されて,今回の受賞に至ったのだと思います.

「座右の書『貞観政要』」(角川新書)は生命保険会社の創業者である出口治明氏がリーダー論について解説した文庫本です.貞観政要(ジョウガンセイヨウ)は中国史上もっとも国内がおさまった貞観(ジョウガン)時代(627~649年)の政治の要諦(政要)をまとめた書物です.その中に,人間の「器」について書かれている部分があります.自分の佐賀大学での15年間の研究に通じるものを感じましたので要約して紹介します.

「器」には容量というものがあり,たやすく拡大などできない.それなら逆に,中身を捨てて空っぽの状態にすること.見栄とか好悪,価値観,そういうこだわりを捨てれば,これまでとは違う考え方や大事な諫言もすっと中に入ってきて,器も容量がます.(「座右の書『貞観政要』」から)

年齢を重ねると能力や度量などいわゆる「器」が大きくなると考えがちですが,実際は自分の器量を大きくすることはなかなかできません.私は,15年前にそれまでの主要な研究テーマを捨てて,自分の器に空きを作り,器の容量を増しました.器に空がありますから,それまでと違う材料学的な考え方や解析法,そして臨床的思考法や助言などが,すっと自分の中に入ってきました.

「中身を捨てれば器が小さくても容量が増える」というあたりまえのことを自分が知らないうちにやってきたことを『貞観政要』は気づかせてくれました.アレもコレもやらずに(ほしがらずに),選択して集中したことが,たまたま良い方向に転んだだけで,本当に幸運でした.私たちの開発した抗菌性人工股関節 (AG-PROTEX) が日本だけでなく世界中で使用されるようになり,一人でも多くの患者さんのQOLの改善に役立つ日が来ることを心待ちにしています.

今後も「Science for Society」をモットーに日々の小さな歓び (Joy) を大切にしながら,世界に研究成果を発信していきます.新型コロナウイルス感染症のパンデミック(世界的な大流行)のようにいつ何が起きるか分からないからこそ「照一隅」で常に自分の持ち場で最善を尽くしたいと思います.

最後になりましたが,30年前に細菌学研究の世界に導いていただき,直接ご指導いただいた水口康雄先生(産業医大名誉教授),吉田眞一先生(九州大名誉教授),そして谷口初美先生(産業医大名誉教授)ならびに産業医大微生物学教室の同門の皆様方の公私にわたる支援と暖かい応援に深謝いたします.

また,大槻眞先生(産業医大名誉教授)には,佐賀大学着任直後のモノもカネもない時期に研究を支援していただきました.「七重八重 花は咲けども 山吹の 実のひとつだに なきぞ悲しき」(後拾遺和歌集・兼明親王作)という古歌を引いて,「学会発表は花だけれども,実(論文)にならなければ散ってしまうだけだ.実をつける山吹になれるように頑張りなさい」と励ましていただきました.ご支援ご鞭撻に心よりお礼申し上げます.

微生物学分野は教員3人と事務員1人の小さな基礎医学の教室ですが,おかげさまで,この15年間で博士号を22人が,修士号を7人が取得して大学院を修了しました.少ない人数で,学部と大学院の教育・研究,そして研究室運営に一生懸命に協力し尽力してくれている久木田明子准教授,菖蒲池健夫助教,ならびに南部育子事務主任にこの場を借りて改めて感謝いたします.

(令和2年5月18日)

戸田修二先生のこと

病因病態科学講座 微生物学分野 宮本比呂志

戸田修二先生と初めてお会いしたのは平成17年(2005年)の9月で,私が佐賀大学医学部に着任した時である.自宅が近いこともあって,公私にわたり本当にお世話になった.そんな戸田先生について想いつくままに綴ってみたい.

戸田先生は「ビールが大好き」である.ミルク飲み人形のように缶ビールを飲む.350mLの缶なら5本ぐらい(ほぼ一升)は一度に飲む.今後も更に飲み続けるために,先日,痛風結節の手術を受けたらしく,体調は万全である.どのような状況でも,常に前向きなのが戸田先生である.

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

戸田先生は「バカは死ななきゃなおらない」と言う.お酒を飲んで,財布を無くしたり,何かやらかした時には自嘲気味に呟く.この言葉を聞くたびに,私は自戒したが,「バカは死ななきゃなおらない」と漏らす自分がいる.私に感染したようである.生きてバカなようなことをしでかすのが戸田先生(と私)である.

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

戸田先生は「若者が好き」である.若い人を気にかけて,いい環境を作って育てたいと常に思っている.「若者のいない世界は闇だ」と酒場で若者のように熱く語るのが戸田先生である.

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

戸田先生は「ノーサイド」の人である.教授選などで,一旦決まれば,自分が推した人でなくても,敵味方の区別なくその後は協力する.決して意地悪はしない.ケンカしても,その後もつきあえるのが戸田先生である.

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

戸田先生は「自分に正直」である.好きなことをするときには喜々としている.一方,気が進まないことは,「しょうもない」「どうでもいい」とブツブツ呟きながら,嫌々やる.本気・本音・本心の「真心」から行動するので,表裏がなく信頼できるのが戸田先生である.

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

戸田先生は「よき隣人」である.ずっと寄り添って,手を差し伸べてくれる.自分が思ってもいなかった時に何度も助けていただいた.予想を超えたものをもらえたときに人の心は動くものである.今は自分が必要な時だけ使える,いわゆるオンデマンドが主流であるが,そこには期待値以上のものはない.予想を超えたもの,オンデマンドでないサービス(奉仕)を提供するのが戸田先生である.

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

戸田先生が定年退職を待たずに早々と辞めるという.寂しくて涙がにじむ.女性を泣かす男は悪いが,男を泣かす男はもっと悪い.戸田先生は「男を泣かす」本当に悪い男である.私はどうやら戸田先生に惚れたようである.

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

戸田修二先生,長い間,ご苦労さまでした.先生との出会いと公私にわたるおつきあいは私の歓び(JOY)でした.今後も私の善き隣人でいて下さい.よろしくお願いします.また,酒でも飲みに連れて行って下さい.ホタル鑑賞にも行きましょう.

二人でのホタル鑑賞会を前に自宅近くのイタリア料理店で − 2019年6月

(令和2年5月17日)

佐賀大学医学部微生物学分野の宮本です.今回は第14回ふくおか臨床医学研究賞に選んでいただき,誠にありがとうございます.

近年,MRSAをはじめとする病原細菌の薬剤耐性化傾向から,これまでの抗菌薬とは異なる新たな創薬のターゲット分子の探索が進められています.その中で「クオラムセンシング機構」と呼ばれる細菌の細胞間情報伝達機構(コミュニケーションシステム)に注目が集まっています.

単細胞で孤立無縁に生きているかに見える細菌も,それぞれがフェロモンようの物質(オートインデューサー)を産生して,お互いにコミュニケーションをとりながら,集団行動を引き起こしている現象が次々と明らかにされています.

黄色ブドウ球菌では増殖初期の菌数が少ない状態では「菌体表層タンパク質」を優先的に産生し,菌数が多くなると「菌体表層タンパク質」の産生が抑制され,代わって菌体外に分泌されるタンパク質であるプロテアーゼ,リパーゼ,ヌクレアーゼなどの酵素や毒素の産生が促進されます.この現象は古くから知られていたのですが,そのメカニズムは不明でした.最近になって,クオラムセンシング機構によりこれらの遺伝子の発現のON, OFFが調整されていることが明らかになりました.

すなわち,黄色ブドウ球菌は感染初期には宿主細胞への付着に必要な菌体表層タンパクの産生を増加させて定着し,その後,盛んに増殖中は自分が増えるための栄養源確保のために宿主細胞を破壊するための「菌体外分泌タンパク」の産生を増加させるという巧妙な戦略をとっているわけです.このクオラムセンシング機構が難治化に関わるMRSAのバイオフィルム形成に関与していることも明らかになっています.

そこで,私たちはクオラムセンシング阻害薬が,治療に難渋しているMRSAバイオフィルムによる人工関節感染の予防または治療薬として非常に有力ではないかと考えて,本研究を開始することにしました.今後,超えなければならない研究上のバリアは多くありますが,精力的に研究を続けて,将来的に臨床応用を目指したいと思います.このたびは,そのための研究費の助成,誠にありがとうございます.

(令和2年2月20日)

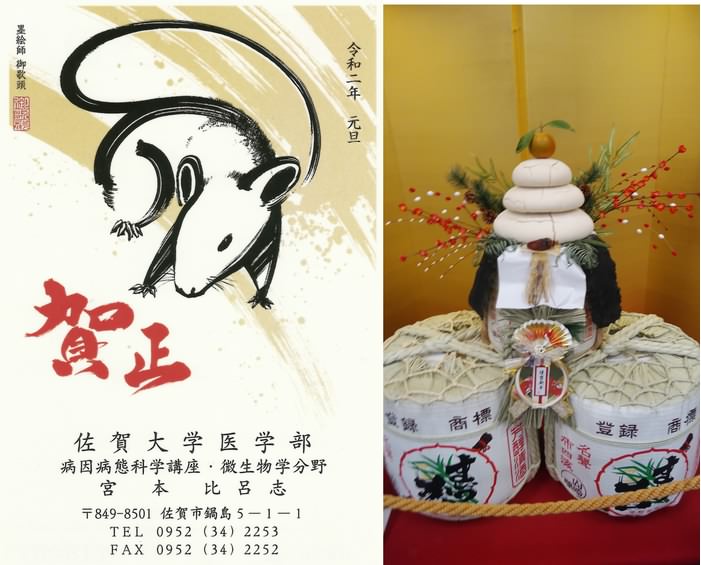

東京オリンピックが開催される今年は,日本にとって大きな節目となります.また,「子年」にあたり,新しい十二支のサイクルがスタートする年です.

昨年(2019年)の新語・流行語年間大賞はラグビー・ワールドカップ日本チームのスローガン「ONE TEAM」に決まりました.最近,あちこちでよく聞きます.ところで,皆さんは2013年の年間大賞を憶えていますか?東進予備校のTVコマーシャルの林修先生のセリフ「いつやるか?今でしょ!」です.2013年は私にとって心身ともに大変な年でしたので,この言葉をよく憶えています.私にとっての「杖言葉(つえことば)」で,今でも,この言葉に体と心を支えられたり,押されたりしています.人生は今日一日の積み重ねにすぎないのですから現在(今日)を大切にする一年にしたいと思います.

「日に新たに,日々に新たなり」という中国・商時代の湯王の言葉があります.「今日は大事な一日だから,もっとも有意義に過ごさなければならない.そのためには,今日の行いは昨日より新しくよくなり,明日の行いは今日よりもさらに新しくなるように修養に心がけるべきである」という意味だそうです.確かに,そういう毎日を繰り返すことができるなら,私たちはきっと今よりもずっと前に進む,成長できるでしょう.何か新しいことを始めようとか,もっと誰かのためになりたいとか,今より優しい人になろうとか,新しい本を読んでみようとか,たいそうな目標ではなく,ほんの小さな決心で明日は今日と違う日になります(日々新).

旧くからの友から年賀状が届きました.「今年の言葉は natural では?」と書き添えられていました.実は今年は,私にとって佐賀大学に着任して15年で,還暦を迎える公私ともに節目の年です.人生いろいろありますが,肩肘を張ったり,見栄を張ったりすることなく,あるがままを,あるがままに,示しながら生きたらどう?と助言された気がします.持つべきものは友です.ただ自然に生きる一年にもしたいと思います.

これまで毎年,一つの単語をその年の目標にしてきました.今年は子年で,ねずみは「子孫繁栄」の象徴ですので,今年は,一つでなく,三つの単語,3 (three) Nを目標にしたいと思います.「Now, New, Natural」です.良い年になるように「今を大切に,小さな決心で毎日を新しく,そして自然に」頑張りましょう.

(令和2年1月8日)

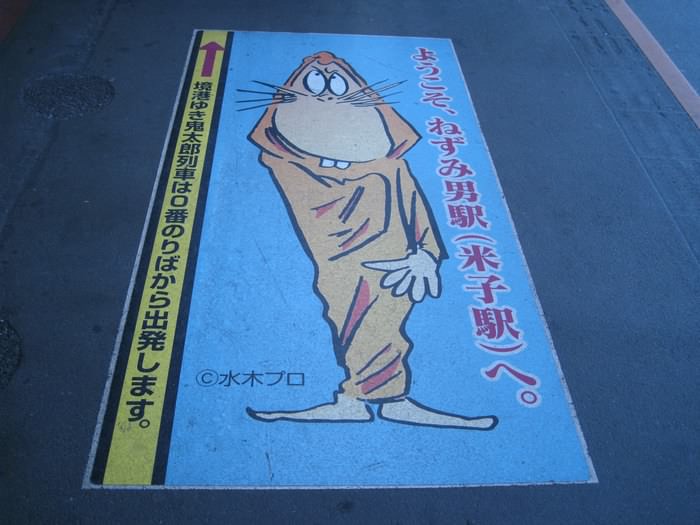

平成31年3月14日に山元修教授(鳥取大学医学部皮膚病態学分野)にお招きいただき,鳥取県臨床皮膚科医会(米子市)で講演してきました.藤井潤教授(鳥取大学医学部細菌学)と伊豆邦夫院長(伊豆皮膚科医院)の紹介です.

基礎医学研究者ではなく,臨床医の先生方への講演でしたので,講演会では緊張しました.黄色ブドウ球菌の臨床微生物学についての拙い講演でしたが,ご清聴いただきました.講演後には美味しい食事や素直な若い医師たちとのお喋りに楽しい時間を過ごしました.歓待していただいた山元教授に大変感謝しています.

また,頂上に雪を頂いた雄大な大山には感激しました.景色も食事も堪能して,米子が一度で大好きになってしまいました.帰りの米子駅のホームでは鳥取県出身の漫画家,水木しげるさんの「ゲゲゲの鬼太郎」に出てくる「ねずみ男」のイラストを見つけました.米子駅は「ねずみ男」駅だそうです.

大学祭のお化け屋敷の出し物の際に,ねずみ色のパーカーを着させられて,そのままで大丈夫(メークはいらない)と言われて,「ねずみ男」を剣道部の先輩からやらされ,暗闇で小学生を追い回したことを思い出しました.とにかく,とても楽しい講演旅行でした.

(平成31年3月22日)

YOSHIKIと世界的ソプラノ歌手のサラ・ブライトマンとの共演楽曲「Miracle」(https://www.youtube.com/watch?v=lOkeQsNS960)を年末の紅白で初めて聞きました.壮大なクラシックのヒーリング音楽を聞いている感じで,とても感動,痺れました.予期していなかった場面で特に何か喜ばしいことが起こった場合に「奇跡」という言葉が使われますが,紅白の表面的なお祭り騒ぎを一変させる奇跡の曲でした.

1月4日の仕事始めに大学に出勤したところ,カンファレンス室で可憐なセントポーリアの花が一輪,咲いていました.研究室の事務を担当してもらっている南部さんが,培養土を購入して,葉挿しから大きくしたもので,鉢を日向に置いたり,水をあげたりと手間暇かけて育ててきたものです.文字どおり「花開いた」縁起の良い平成最後の,そして新たな元号となる一年のスタートになりました.奇跡的です.

今年は,皆さんが個々の目的,目標に向かって猪のように,一直線に突き進んで,それぞれにとっての「奇跡」を引き起こして欲しいと思います.今年の言葉は「Miracle」です.

(平成31年1月7日)

Merry Christmas!

皆さんはどのようなクリスマスをすごしてますか.医学科3年生は消化器外科の試験勉強で忙しい時期かもしれませんが,「サンタクロースっているんでしょうか?」(偕成社)を読んだことがありますか?私の大好きな本で,皆さんにも是非読んでほしい本です.

「サンタっているの?」と百年ほどまえ,新聞社に投稿した八歳の少女がいました.バージニア・オハロンです.この素朴な質問にニューヨークのサン新聞は「社説」で愛情をこめて,味わい深い返事を出しました.それが,サンタクロースっているんでしょうか?」という本です.

「目に見えないけれど、心の中にちゃんとあって、そういうものこそが永遠である」ということを八歳の子供に伝えた社説です.目に見えるものは所詮,「諸行無常」ということです.お金,地位,名誉など「あったほうがいいもの」はたくさんありますが,最期まで残る本当に大切なものは何かを見つめて,皆さんには生きてほしいと思います.

God Bless You!

Hiro

(追記)

自宅の庭では9月に紹介した常緑のアジサイの「碧の瞳」が青い実をつけています.とても小さな実ですが,すごくあざやかです.クリスマスプレセントとして,載せておきます.Hiro

(追記)

(平成30年12月21日)

産業医大のまむし山と龍ヶ池

平成30年9月7日,8日に産業医大で開催された第71回日本細菌学会九州支部総会に参加してきました.久木田准教授の指導で研究を進めている大学院生の蒲原さんが「黄色ブドウ球菌のプロテインAとIgG複合体による骨破壊促進機構」について発表しました.

産業医大では病院南別館の工事と急性期診療棟の建設工事が始まっていました.5階建ての急性期診療棟は大学事務局本部の裏山(通称まむし山)に建設予定で,まむし山がなくなるそうです.記念にまむし山と龍ヶ池,そして池の周りの桜の写真を散策しながら撮ってきました.

私が学生時代にはマムシの他に,タヌキやウサギも生息していました.生物学の北澤教授(故人)が「産業医大建設前の折尾の生態系を知る為に大学構内にわざと残された貴重な山だ」と言われていたのを思い出して,少し寂しい気持ちになりました.開学40年が経過して存在価値がなくなったのかも知れません.龍ヶ池と桜並木(すごく大きくなってました)は残されるようですので,今後もお花見は楽しめるようです.

龍ヶ池のほとりには産業医大初代理事長の中原海豹先生の句碑があります.他の場所で撮影したものですが,薔薇と紫陽花(碧い瞳という常緑のアジサイです)の写真もついでに載せておきます.

産医大在職時にお世話になった居酒屋美の吉(美濃吉)のマスターにも会ってきました.相変わらずお元気でした.また,いろいろな友達にも近況報告できて充実した学会参加(?)になりました.勉強は少々疎かになりましたが,心の中から出てくる幸福感:喜び(JOY)を感じた数日でした.

(平成30年9月12日)

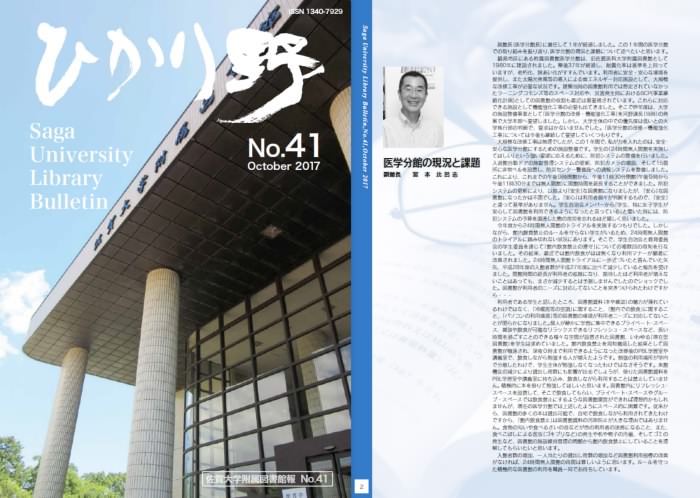

佐賀大学図書館副館長(医学分館長)退任のご挨拶

医学部の宮本比呂志です.米山博志図書館長と共に,ダブル・ヒロシでの2年間の任期を終えることができ,ホッとしています.

振り返りますと,2年前の着任早々に,熊本地震 がありました.本震があった4月16日は山口県に出張中で,当時の河野課長から携帯にお電話をいただき,急遽佐賀に戻って来ました.そういう意味で波乱(地乱?)の幕開けでした.

地震で始まったということではないのですが,1年目は安全・安心な医学分館を目指してハード面の整備を中心に行いました.皆様のご協力で,入館システムの更新,防犯カメラの増設,非常ベルの設置ができたことは良かったと思っています.

2年目は電子ジャーナル契約の件で振り回されました.イオン大和店の宝くじ売り場は高額当選が多く出ることで有名なので,そこにサマージャンボを買いに行った際に,「億」という字を見ただけで,電子ジャーナル・文献データベース一覧表の金額(億)が頭に浮かんで来るほどでした.宝くじは当たりませんでした.

最近では2020年の東京オリンピック Tokyo 2020 を見るとオープン・アクセス OA2020 が浮かぶほど「図書館人」になりました.

図書館サービスを受ける側から提供する側にまわり,2年間でしたが,本当に多くのことを学ぶことができたと感じています.

現在,図書館は大学全体の中ではコスト・センターに位置付けられています.研究の外部資金獲得に図書館が大きな貢献を果しているという評価のもと,今後,図書館がプロフィット・センターに転換されることを祈念して,私の退任の挨拶とさせていただきます.2年間どうもありがとうございました.

(平成30年4月18日)

剣道部顧問の退任にあたって

病因病態科学講座 微生物学分野 宮本比呂志

平成29年9月,胸部心臓血管外科の教授に西田誉浩先生が就任されました.西田先生は学生時代に九州大学医学部剣道部で活躍され,西医体優勝の素晴らしい剣歴をお持ちの先生ですので,この機会に剣道部顧問を引き継いでいただきました.

平成17年9月に佐賀大学医学部に着任して,当時顧問をされていた十時(ととき)忠秀先生(医学部附属病院長、麻酔科学前教授)から医学部剣道部のお世話を引継がせていただきました.毎年,恒例の新歓コンパ,西医体報告会,忘年会,卒業生追い出しコンパでは,剣道部学生やOBの若者たちを相手に共に飲み,語ることが大きな楽しみでした.

最近は体力的に無理になりましたが,二次会,三次会と皆さんにお付き合いして,カラオケボックスで歌いまくったことも楽しい思い出です.また,一年に一度,その時その時に感じたことを守破離に寄稿して,飲み会で語りつくせなかったこと・想いを皆さんに伝えて来ました.

|

平成18年 剣道部の顧問を引継いで−師の教え:残心−

平成19年 さくら、桜、サクラ 平成20年 私はカッコいいでしょうか? 平成21年 守破離 (しゅ・は・り) について 平成22年 法隆寺棟梁の口伝(くでん) −適材適所− 平成23年 男子部員の諸君、元気ですか!? 平成24年 夢実現のコツは二つ 平成25年 節分と鬼のパンツについて 平成26年 自己肯定感(自分を愛する力) 平成27年 新たな二つの趣味について 平成28年 「木枯し紋次郎」からの応援歌 平成29年 魔法の言葉「キラキラ,キラキラ」 |

これらの雑文は微生物学分野ホームページの「ひとりごと」に関連した写真と共に全てアップロードしていますので,宮本の説教が聞きたくなったら一読ください(http://www.microbio.med.saga-u.ac.jp/biodefense/monologue.html#6).

最後になりましたが,皆さんが剣道を通じて心身を鍛え,仲間を作り,立派な医療人となることを祈念して,私の退任の挨拶といたします.

追記

私の学生時代の剣道着姿が見たいという一部の部員の強い要望に応えて,最後ですので,本当に恥ずかしいのですが,ホームページに写真を数枚掲載します.

白い胴着は大学1年生の入部当時,青い胴着は大学6年時の稽古・歓談中のものです.

「正眼の構え」と集合写真(同級生5人)は卒業前に記念に撮ったものです.

若々しく,フ◯フ◯で、自分でも笑ってしまいます.よい思い出です.

私の学生時代の剣道着姿が見たいという一部の部員の強い要望に応えて,最後ですので,本当に恥ずかしいのですが,ホームページに写真を数枚掲載します.

白い胴着は大学1年生の入部当時,青い胴着は大学6年時の稽古・歓談中のものです.

「正眼の構え」と集合写真(同級生5人)は卒業前に記念に撮ったものです.

若々しく,フ◯フ◯で、自分でも笑ってしまいます.よい思い出です.

(平成30年3月7日)

お笑い芸人のウッチャンならではの笑いの提供もありました.「LIFE!」に登場するNHKのモラルに厳しい“NHKのゼネラル・エグゼクティブ・プレミアム・マーベラス・ディレクターの三津谷寛治”として出演者をチェックしていました.私は,話題になっていた安室奈美恵さんや桑田佳祐さんの歌にたどりつく(視聴する)ことなく不覚にも寝てしまいました.残念!!

お正月には和食店で購入したものですが,おせち料理を楽しみました.最近は食品保存を目的にしなくなったせいか,薄味でとてもおいしくなったように思います.手間と暇をかけないとおいしい料理はできないと多くの料理人は言います.特に灰汁(アク)とり,アク抜きをおろそかにするとおいしい和食はできないと言われています.アクを丁寧にとることで,食材の雑味・嫌味などの悪いところが無くなり,出汁のうま味がそのまま食材にしみこむからだそうです.

「手間と暇をかけなくて,何をかけるのか!」(西健一郎氏;東京・新橋の日本料理の名店,京味の店主で漫画「美味しんぼ」にも登場した伝説の料理人)は料理だけでなく,教育や研究にも当てはまることだと思います.手間暇かけずにお金だけかけても良い教育や研究はできません.「手間,暇を惜しむものにいいものはなし」,昔から言われています.

今年は,皆さんが毎日を懸命に生きて,手間暇かけて,それぞれの目標を目指してもらいたいと思います.今年の言葉は「Life」です.

(平成30年1月4日)

微生物学分野は昭和53年から永山在明教授、平成元年から小橋修教授が担当され、平成17年から3代目として宮本が担当しています。創設期から10年間の永山教授時代、その後17年間の小橋教授時代については10周年記念誌と30周年記念誌にそれぞれ詳しく述べられていますので、今回は宮本が着任した平成17年9月から現在(平成29年10月)までの約12年間を中心に微生物学分野のあゆみをまとめます。

研究室の理念とスタッフ及び研究設備

教育『夢中、熱中、講義中』

研究『夢中、熱中、研究中』

賞罰『夢中、熱中、受賞・開催中』

研究室の理念とスタッフ及び研究設備

本心・本音・本気の「真心」から教育と研究に取り組み,自己実現(個性化)を目指しています。研究室のスローガンは『夢中・熱中・○○中』です。

理念は京都大学医学部微生物感染症学分野の光山正雄教授(のちの京都大学医学部長)から平成17年に寄贈いただいた色紙の「本心 本音 本気」に由来します。周りの人の意見や評価に右往左往することなく、自分の心に忠実に教育や研究に取り組んでいます。

スローガンは、ある民放局のキャッチコピー「夢中、熱中、放送中」に倣いました。理念を具現化するために平成21年から毎年、その年の目標を掲げています。平成21年から順に、Change, Develop, Evolve, Frontier, Grow, Hope, Improve, Joyで本年(平成29年)はKindle〜kirakira〜です。

平成29年10月現在のスタッフは宮本比呂志(教授)、久木田明子(准教授)、菖蒲池健夫(助教)、南部育子(講座事務主任)の4人です。

平成26年に基礎研究棟の耐震改修工事が終了しました。今後30年間は使用できる実験室を目指して、37年ぶりに実験台を2台新調しました。また、安全キャビネットや細胞培養装置などの実験機器も新規に購入し、カンファレンス室も広くしました。

改修、改装した研究室でスタッフや大学院生の盛んな研究活動と議論が行われています。

理念は京都大学医学部微生物感染症学分野の光山正雄教授(のちの京都大学医学部長)から平成17年に寄贈いただいた色紙の「本心 本音 本気」に由来します。周りの人の意見や評価に右往左往することなく、自分の心に忠実に教育や研究に取り組んでいます。

スローガンは、ある民放局のキャッチコピー「夢中、熱中、放送中」に倣いました。理念を具現化するために平成21年から毎年、その年の目標を掲げています。平成21年から順に、Change, Develop, Evolve, Frontier, Grow, Hope, Improve, Joyで本年(平成29年)はKindle〜kirakira〜です。

平成29年10月現在のスタッフは宮本比呂志(教授)、久木田明子(准教授)、菖蒲池健夫(助教)、南部育子(講座事務主任)の4人です。

平成26年に基礎研究棟の耐震改修工事が終了しました。今後30年間は使用できる実験室を目指して、37年ぶりに実験台を2台新調しました。また、安全キャビネットや細胞培養装置などの実験機器も新規に購入し、カンファレンス室も広くしました。

改修、改装した研究室でスタッフや大学院生の盛んな研究活動と議論が行われています。

教育『夢中、熱中、講義中』

医学教育が大きく変動した12年でした。カリキュラムの大きな変更が2度あり、平成21年には講義と実習を1年に2度行い、100コマ以上を担当しました。少ないスタッフが協力して担当してきた、または担当している科目は次のとおりです。

・全学部生対象:主題科目「分子生物学」「生体侵入者と防御」

・医学科対象:主題科目「医学研究の勧め」細胞生物学I、細胞生物学III、感染学・免疫学、微生物学(講義と実習)、PBLチューター、基礎系選択科目「細菌感染実験研究法(レジオネラの細胞内増殖アッセイ)」「骨代謝免疫研究法」

・看護学科対象:微生物学・大学院医科学修士課程対象:病因病態学概論、微生物学・免疫学特論、医科学研究法

・全学部生対象:主題科目「分子生物学」「生体侵入者と防御」

・医学科対象:主題科目「医学研究の勧め」細胞生物学I、細胞生物学III、感染学・免疫学、微生物学(講義と実習)、PBLチューター、基礎系選択科目「細菌感染実験研究法(レジオネラの細胞内増殖アッセイ)」「骨代謝免疫研究法」

・看護学科対象:微生物学・大学院医科学修士課程対象:病因病態学概論、微生物学・免疫学特論、医科学研究法

研究『夢中、熱中、研究中』

「レジオネラなど臨床微生物の研究(宮本、菖蒲池)」、「破骨細胞に関する研究(久木田)」(九州大学歯学部との共同研究)、及び「抗菌性人工関節に関する研究(宮本、菖蒲池)」(本学整形外科と京セラ株式会社との共同研究)の3つの研究をメインに精力的に研究を進めています。

臨床微生物に関する研究では8名が博士号(秋山兼範、佐野直人、片桐菜々子、永田正喜、佐藤留美、上田修、清祐麻紀子、枝川亜希子)を、4名が修士号(中島由佳里、芦川靖、川上洋子、大隈雅紀)を修得しました。

破骨細胞に関する研究では4名が博士号(寺町順平、松原麗、舟久保立、徐祥赫)を、3名が修士号(瀧川一平、石丸和也、市木佑佳)を修得しています。

抗菌性人工関節に関する研究では7名が博士号(安藤嘉基、嶋崎貴文、米倉豊、秋山隆行、塚本正紹、江頭秀一、上野雅也)を修得しました。この12年間で博士号修得者が19名、修士号習得者が7名となっています。

また、佐野直人さんと中島由佳理さんは大学院生時代に研究を通じて初めて出会い、その後「夢中、熱中、恋愛中」になり、平成25年にめでたく結婚されました。特筆すべき研究室の慶事です。

現在は、7名の博士課程大学院生(松山由美子、白木誠、於保恵、蒲原麻菜、古畑友基、平田寛人、橋本哲)が、それぞれのテーマで研究に取り組んでいます。今後も多くの大学院生を迎え入れるように努めていきます「夢中、熱中、募集中」。

臨床微生物に関する研究では8名が博士号(秋山兼範、佐野直人、片桐菜々子、永田正喜、佐藤留美、上田修、清祐麻紀子、枝川亜希子)を、4名が修士号(中島由佳里、芦川靖、川上洋子、大隈雅紀)を修得しました。

破骨細胞に関する研究では4名が博士号(寺町順平、松原麗、舟久保立、徐祥赫)を、3名が修士号(瀧川一平、石丸和也、市木佑佳)を修得しています。

抗菌性人工関節に関する研究では7名が博士号(安藤嘉基、嶋崎貴文、米倉豊、秋山隆行、塚本正紹、江頭秀一、上野雅也)を修得しました。この12年間で博士号修得者が19名、修士号習得者が7名となっています。

また、佐野直人さんと中島由佳理さんは大学院生時代に研究を通じて初めて出会い、その後「夢中、熱中、恋愛中」になり、平成25年にめでたく結婚されました。特筆すべき研究室の慶事です。

現在は、7名の博士課程大学院生(松山由美子、白木誠、於保恵、蒲原麻菜、古畑友基、平田寛人、橋本哲)が、それぞれのテーマで研究に取り組んでいます。今後も多くの大学院生を迎え入れるように努めていきます「夢中、熱中、募集中」。

賞罰『夢中、熱中、受賞・開催中』

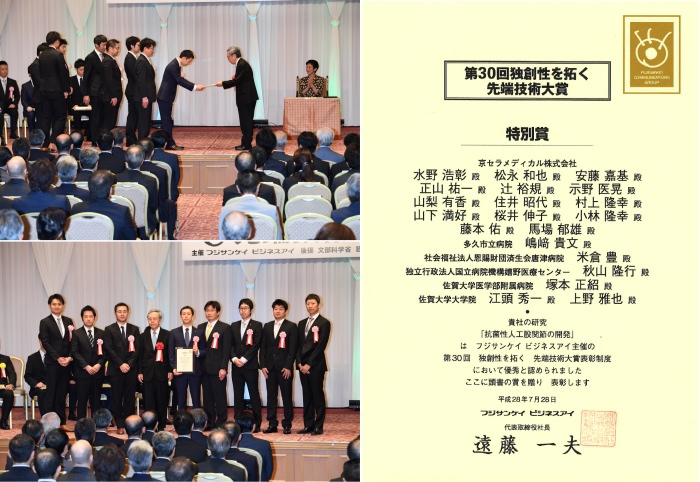

平成18年日本環境感染学会賞を「病院給湯設備のレジオネラ汚染とその除菌」(受賞者:宮本比呂志)で受賞しました。平成28年には「抗菌性人工股関節の開発」で第30回独創性を拓く先端技術大賞の特別賞(受賞者:安藤嘉基、嶋崎貴文、米倉豊、秋山隆行、塚本正紹、江頭秀一、上野雅也)と日本人工臓器学会技術賞(受賞者:宮本比呂志)を受賞しました。

平成21年に第62回日本細菌学会九州支部総会(佐賀市)を平成28年に臨床微生物迅速診断研究会総会(福岡市)を主催して、共に盛会裡に終えました。

平成21年に第62回日本細菌学会九州支部総会(佐賀市)を平成28年に臨床微生物迅速診断研究会総会(福岡市)を主催して、共に盛会裡に終えました。

(平成29年12月8日)

■ 新中央研究所完成記念−ヤクルトへの応援メッセージ集−より

ヤクルトと無病息災の御神水と排水処理

佐賀大学医学部 病因病態科学講座 微生物学分野 宮本比呂志

この度は,中央研究所の立て替え工事の完了と正式なオープン,誠におめでとうございます.心よりお慶び申し上げます.

私が勤務する佐賀大学から北東約10キロメートルの佐賀県神埼市にはヤクルト本社佐賀工場とヤクルト食品工業が営業しています.神埼市には背振山(せふりさん)の湧水がわいており,地元では名水として有名です.仁比山神社(にいやまじんじゃ)の本殿裏の岩間から湧出する湧水は「山王さんの御神水」と呼ばれ,無病息災の御神水として信仰を集めているほどです.この湧水がヤクルト飲料の乳酸菌の生育や乾麺の製造に適合していることが,神埼市に工場がある大きな理由と思います.ヤクルトの原点である代田イズムの「予防医学」と「無病息災の御神水の水脈」がつながっていることに不思議な縁を感じます.

ところで,私はヒトの肺炎の原因になるレジオネラ属菌の研究を続けてきました.多くの水利用施設(人工水環境)が感染源として報告されていますが,その中でも入浴施設は感染源の多くを占めています.浴槽の大型化により省エネルギー・省資源(節水)が必要になり,浴槽水を循環させて何度も使用する循環ろ過システムが普及しました.この水の浄化システム(特に生物浄化法)がレジオネラに増殖の場を提供することになりました.

通常,細菌はアメーバなどの原虫の餌で,虫体内で消化されますが,レジオネラはろ過器の中に生息するアメーバに寄生して,その虫体内で逆に増殖します.レジオネラは自然界の食物連鎖に反する特異な性質を持つ細菌といえます.自然界の食物連鎖を利用した生物浄化法を利用した家庭用24時間風呂がレジオネラ肺炎の感染源として社会問題にもなりました.そのようなわけで,私は水処理システムにも興味を持っています.

立体商標が認められたヤクルト容器の底を抜いて,接触ろ剤として使用するヤクルト式水処理システムは自然生態系に近い接触酸化法で,とても優れた処理法です.家庭用浄化槽,工場の排水処理施設,湖沼や池の水浄化ユニット(浮き島型のアメンボ島や水中型の青いミミズ)として利用が広がっています.

ヤクルト式水処理システムを研究されてきた本学農学部の染谷孝先生は,ヤクルト式水処理システムは他の浄化システムと異なる細菌群集構造をもっていること,主要な細菌は生きているが培養できない状態(VBNC)にあること,高分子有機物の分解能が高いサイトファーガ/フラボバクテリア群が多い傾向にあることなどを報告しています(日本微生物生態学会抄録集 19巻,121ページ,2003).

浄化槽内も腸内と同様に個々の微生物よりも全体(フローラ)が大切であると思います.浄化槽内フローラはVBNCの多いフローラです.新しくなった中央研究所で,接触曝気槽内の生物膜や浮遊微生物のメタゲノム解析が実施され,ヤクルト式水処理システムの浄化メカニズムの鍵を握るフローラが解明されるのを期待しています.

(平成29年6月13日)

魔法の言葉「キラキラ,キラキラ」

佐賀大学医学部剣道部顧問 宮本比呂志

2016年の年末にじんわりと心が温まる小説(小川糸著,ツバキ文具店,幻冬舎)を読みました.舞台は鎌倉.「ポッポちゃん」とあだ名で呼ばれる雨宮鳩子(はとこ)の文具店は,十一代続く「代書屋」です.

かつて結婚を約束した幼馴染に自分が生きていると伝えたい,という男.親友への絶縁状を依頼する女,父親の天国からの手紙を代わりに書いてほしい,という息子など,風変わりな依頼主たちの話に耳を傾け,彼らの気持ちをどう相手に伝えるかを工夫するのがポッポちゃんの仕事です.

依頼によってガラスペン,万年筆,ボールペンと筆記用具を変え,紙やインクを吟味し,ときには鏡文字や活字書体まで利用して,メッセージに魂を込めます.「自身の仕事に対して誠実である」とは,こういうことなのだと思わせてくれます.試験直前に付け焼き刃式の勉強しかしていない学生さん(学生の仕事は勉強です)に読んで欲しい物語です.

ポッポちゃんの家(ツバキ文具店)の隣に住んでいる未亡人がキツネの襟巻き(えりまき,マフラー)の似合う「バーバラ婦人」です.ある日,精神的に落ち込んだポッポちゃんにバーバラ婦人は,ずーっとやってきた幸せになれる秘密のおまじないを教えます.そのシーンを抜粋して紹介します(ツバキ文具店,128〜129ページより)

「あのね,心の中で,キラキラ,って言うの.目を閉じて,キラキラ,キラキラ,ってそれだけでいいの.そうするとね,心の暗闇にどんどん星が増えて,きれいな星空が広がるの」

「キラキラって言うだけでいいんですか?」

「そう,簡単でしょう?どこでもできるし.これをやるとね,辛いこととか,悲しいこととかも,全部きれいな星空に紛れちゃうの.ね,今すぐやってみて」

バーバラ婦人がそう言ってくれたので,目を閉じて

キラキラ,キラキラ,キラキラ,キラキラ.

心の中で,復唱する.

そうすると,確かに何もなかった心の暗闇に星が増えて,最後はまぶしいほどだった.

「魔法みたい」

「でしょ.このおまじないはね,すごく効果があるから,使ってみて.私からのプレゼントよ」

「キラキラって言うだけでいいんですか?」

「そう,簡単でしょう?どこでもできるし.これをやるとね,辛いこととか,悲しいこととかも,全部きれいな星空に紛れちゃうの.ね,今すぐやってみて」

バーバラ婦人がそう言ってくれたので,目を閉じて

キラキラ,キラキラ,キラキラ,キラキラ.

心の中で,復唱する.

そうすると,確かに何もなかった心の暗闇に星が増えて,最後はまぶしいほどだった.

「魔法みたい」

「でしょ.このおまじないはね,すごく効果があるから,使ってみて.私からのプレゼントよ」

剣道の稽古は黙想と礼に始まり黙想と礼で終わりますが,精神的に落ち込んだ時にも黙想して「キラキラ,キラキラ」と心の中で復唱してみてはいかがでしょうか.バーバラ婦人やポッポちゃんのように元気になれるかもしれません.

(平成29年1月10日)

平成28年(2016年)は節目の年になりました.

佐賀大学に着任して開始した抗菌人工股関節の開発が結実し,4月には上市,保険収載され全国で使用されるようになりました.

世界「初」で日本「発」の製品ということで2つの賞を受賞しました.

また,基礎研究棟の耐震改修工事が終了して,37年ぶりに研究室と実験台が新しくきれいになりました.

今年は,この節目をジャンプ台にして,とり年にふさわしくスタッフや大学院生が大きく羽ばたいて欲しいと思います.

各自の心に火をつけて輝く,キラキラすることを祈念しています.

今年の理念(目標)はKindle-kira kira-です.

(平成29年1月4日)

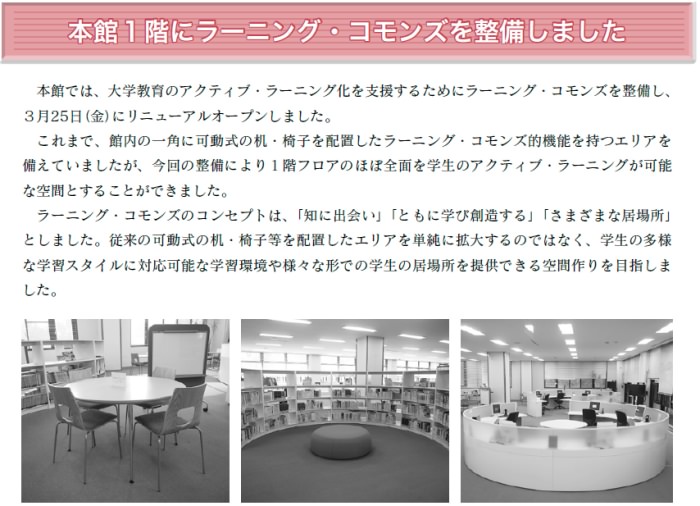

佐賀大学附属図書館は,1階すべてがラーニング・コモンズとして利用できるようになっています.佐賀大学附属図書館 副館長として,図書館報 ひかり野 に寄稿した文を,他の記事と併せて紹介します.画像をクリックすると各記事のpdfファイルが開きます.

(平成28年9月16日)

7月28日に「第30回 独創性を拓く 先端技術大賞」の授賞式と記念レセプションに参席してきました.東京・元赤坂の明治記念館に高円宮妃久子さまをお迎えしての開催でしたので,「厳粛な授賞式」と「感激と緊張のレセプション」になりました.

京セラメディカルからは受賞者2名(水野さん,松永さん)と吉田副社長,野田さんの合計4名が出席されました.佐賀大学関係では嶋崎さん,米倉さん,秋山さん,塚本さん,江頭さん,上野さんの6名の受賞者と私の合計7名の出席でした(総勢11名).受賞代表者の水野さんは高円宮妃久子さまとの記念撮影もありました(後列右から2人目).

授賞式に続いて開かれた記念レセプションには関係者を含めて約200人の参加がありました.会場ではそれぞれの研究成果を紹介したパネルが飾られ,高円宮妃久子さまは会場内を順に回られながら,それぞれの受賞者の研究説明に熱心に耳を傾けられておられました.

水野さんが人工股関節の手術のうち1%で合併症(感染)が起きていることなどを説明し,久子さまから「新たな科学技術がそうした課題の解決につながることを期待しています」とお言葉を頂きました.江頭さんや上野さんも久子さまからのご質問に的確に回答していましたので指導教官としてホッとしました.

レセプションの後はラウンジで和やかに歓談して散会となりました.たいへん貴重なそして有意義な時を過ごすことができました.大学院指導教員として冥利に尽きます.皆さん,ありがとうございました.

(平成28年8月2日)

不条理について

初夏の風,薫風が吹きぬけ,新緑がまぶしい季節です.私の自宅は15年前に開発された100戸程度の新興住宅地にあります.

古くからの地元の人によると開発前は柿の果樹園が一帯に広がっていたそうです.今でも住宅地の周囲には柿の果樹園や田畑が広がり,50メートルほど離れた自宅近くの小川では毎年,蛍が舞うような自然豊かな田舎です.

小川にはスッポンが生息し,金色の鯉も泳いでいます.誰かが放流したのでしょう.そんな近所をぶらぶらと何の目的もなく散策するのが私の心のリフレッシュ,癒しになっています.

今はレンゲの花が一面に咲き,麦は収穫の時を迎えようとしています.田畑の間を縦横に走るクリーク(用水路)には鴨の夫婦がどこからかやって来て棲みつき,土手には野イチゴが赤く色づいています.普通の日々がなんと素晴らしいことだろうと思います.

3月末,息子のクラス担任の先生が急逝されたとの連絡がありました.家族旅行で宿泊していたホテルで倒れられたそうで,41歳でした.オペラやミュージカルなど幅広く活動されていた音楽担当の男性教師,声楽家でした.

私は一度しかお会いできませんでしたが,大きな体におおらかな性格がにじみでており,親しみやすい印象でした.息子の部屋の壁には,グランドピアノの前で拳を握った右手を振り上げて力強く歌う先生のお写真と先生からの手作り版画の申年の年賀状が額縁に入れられて,供えられています.

年賀状には「新年おめでとう.あと3か月(ゲームは禁止で)頑張るよ!」と手書きコメントが添えられています.あまりに悲しすぎる急な別れです.先生の無念さとご家族の悲しみの深さを思うと心が痛みます.

本当にこの世界は不条理にあふれています.戦争(テロ,難民),自然災害(津波,地震,土砂崩れ),交通事故(バスの暴走,トラックの追突),原発事故,病気・・・何の罪のない人々がこれらの犠牲を強いられています.

全く神や仏を認めなかった人が,そういう不幸で神や仏にすがって慰められる人もいます.逆に,信じていたのにこんな目にあうのは,神も仏もあるものかと苦悩する人もいます.

犯罪被害者の会や病気の友(とも)の会に入会して,苦悩しているのは自分だけではないということを知り,お互いの苦悩を共有して心に安らぎが訪れる人もいます.人それぞれに世の中の不条理に向き合っています.

不条理な苦しみを受けると他人の不幸に対して真に共感できるようになり,苦しんでいる人に寄り添うことができるようになります.病気に苦しむ患者さんに向き合う医師,看護師になる皆さんに最も必要とされることです.

不条理を経験することで人は成長します.わけのわからない不条理が世界に満ちていて,そして自分にもいつ起こるかわからないと思うと,人はおのずから謙虚になります.不条理は人が人生で傲慢・不遜にならないためにあると思わないとどうしょうもないものかもしれません.

28年前,私は大学病院で臨床研修医として働いていました.その時に指導して頂いた先生と看護師長さんを囲む会が今でも一年に一度開かれています.研修医時代の同級生と看護師さん10名程度が順番に幹事になり28年間毎年続いています.この囲む会で宿泊した旅館に「命」というタイトルの色紙が飾られていました.

天命に生まれ

運命に挑み

使命に燃ゆ

運命に挑み

使命に燃ゆ

調べたところ,これは(故)小渕恵三首相の言葉だそうです.

『宿命に耐え,運命に挑み,使命に燃ゆ』

『宿命に生まれ,運命に挑み,使命に燃ゆ』

などと使われることもあるようです.

辞書によると「宿命」とは,前世から決まっている変えることのできない天命(fate).「運命」とは,人の上に訪れるめぐり逢わせ(fortune).「使命」とは,与えられた重大な任務(mission)のことです.

「宿命,天命」は変えることはできませんが,「運命」は自分で道を切り開いていくことで変えることができ,その過程でミッションは何かということに気づき,それを果たすことに命を燃やしていくということです.

この言葉を知って以来,私は不条理な苦しみを受けたり,見聞きするたびに,それはその人の命に生まれた時からそもそも宿ったもの「宿命」なのだと自分の心を納得させるようにしています.

人は宿命に生き耐え,運命に挑んでいるのです.伊集院静氏が「大人の流儀」(講談社)書かれているように,様々な事情を抱えながら,人は他人から見れば平然と生きているようにみえるものでしょう.

最後になりましたが,このたびの熊本地震により被害を受けられた全ての皆様に,心よりお見舞い申し上げます.また,お亡くなりになった方々のご冥福をお祈りいたします.

(平成28年5月9日)

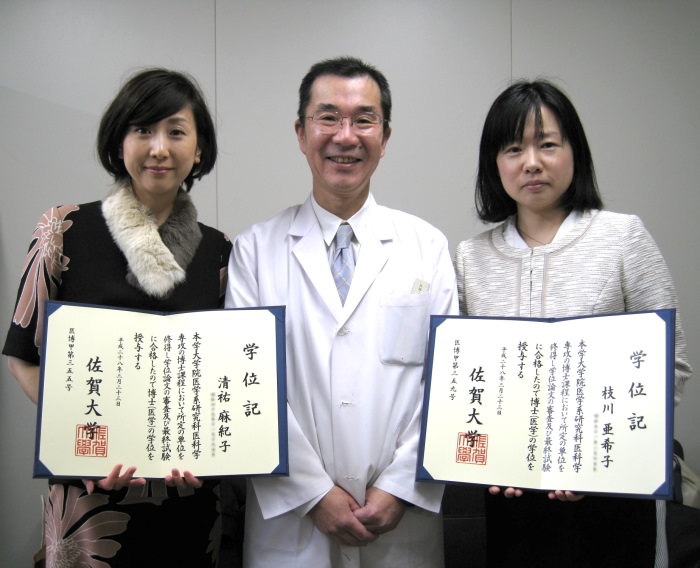

3月23日に社会人大学院生の清祐さんと枝川さんが博士課程を修了し,博士号を授与されました.

上田さんは企業の学術マネージャーとして全国を飛び回っているようで,週に2日程度しか自宅に戻れないほど忙しく頑張っています.

清祐さんは4月から臨床検査技師としてのスキルアップのため大学病院検査部の生理検査に取り組むことになるようです.

今年の7月2日に福岡市で第28回臨床微生物迅速診断研究会総会を主催します.3人のそれぞれの立場での頑張りを若い人たちの参考にしてもらいたいと考えて,シンポジウム「迅速診断研究会の今後の発展を目指してー基礎研究へのアプローチー」を企画しました.上田さんには企業学術担当の立場から,清祐さんには臨床検査技師の立場から,枝川さんには衛生研究所職員の立場から講演をお願いしています.若い人たちの刺激になればと期待しています.

佐賀大学に着任して10年6ヶ月が経ちます.上田さん,清祐さん,枝川さんはそれぞれ,12番目,13番目,14番目の私の研究室からの博士号取得者です.今後も更に続くことを祈念しています.

PS:謝恩会で話題になった毎年の研究室の理念(目標)を列記しておきます.なぜその言葉なのかについては「ひとりごと」にある毎年の年頭の挨拶で述べてます.時間のある時にご覧下さい.

2009年 Change

2010年 Develop

2011年 Evolve

2012年 Frontier

2013年 Grow

2014年 Hope

2015年 Improve

2016年 Joy

2010年 Develop

2011年 Evolve

2012年 Frontier

2013年 Grow

2014年 Hope

2015年 Improve

2016年 Joy

(平成28年3月24日)

今年は基礎研究棟の全面改修工事が予定されています. 2月から9月まで仮移転先での不自由な環境での教育と 研究生活になりますので,外面的なものでなく, 内面的な心から湧き出る喜びを大切にしたいと思います. 今年の研究室の目標は「Joy」です. |

(平成28年1月4日)

「木枯し紋次郎」からの応援歌

1988年から2001年まで佐賀県内で暮らし,佐賀を “生まれぬ故郷” というほど愛した笹沢左保氏が生み出した人気時代小説が「木枯し紋次郎」シリーズである.佐賀市富士町の笹沢左保記念館には「木枯し紋次郎」シリーズのほか,多数の著作が展示されている.住居として使われていた部屋はできるだけ当時のままに保存されており,笹沢氏を彷彿とさせる.

1988年から2001年まで佐賀県内で暮らし,佐賀を “生まれぬ故郷” というほど愛した笹沢左保氏が生み出した人気時代小説が「木枯し紋次郎」シリーズである.佐賀市富士町の笹沢左保記念館には「木枯し紋次郎」シリーズのほか,多数の著作が展示されている.住居として使われていた部屋はできるだけ当時のままに保存されており,笹沢氏を彷彿とさせる.

笹沢氏によって提唱されて,1993年に創設されたのが,「九州さが大衆文学賞」で,短編推理小説,歴史小説,および時代小説の公募新人文学賞である.選考委員は笹沢氏と親交の深かった佐賀県唐津市出身の北方謙三氏,森村誠一氏,そして夏樹静子氏が務めており,今年で23回を迎えるプロの登竜門である.

この笹沢氏の「木枯し紋次郎」シリーズが1972年にテレビ放映され,人気番組となった.壊れかけの三度笠,薄汚れた道中合羽,長い楊枝をくわえた中村敦夫氏が演じる紋次郎の孤独の姿がストイックで,「あっしには関わりねえ事でござんす」というニヒルな台詞は当時かなり流行った.

私の通っていた小学校でも担任の先生に「あっしには関わりねえことでござんす」とふざけて言い,先生を激怒させる男子が毎日どこかのクラスにいた.私は叱られる友達を横目で見ながら「あっしには関わりねえことでござんす」と渋くきめていた.

この「木枯らし紋次郎」の主題歌について,私と同年代の解剖学の倉岡晃夫教授が佐賀大学医学部新聞 (Mudskippers) 第44号の編集後記に非常に面白いことを書かれている.転載の許可を頂いたので,その一部を紹介する.

私が小学校高学年の頃だったろうか,「木枯し紋次郎」というテレビ時代劇が一世を風靡した.その主題歌「だれかが風の中で」(和田夏十作詞、小室等作曲)は,およそ時代劇には似つかわしくないウエスタン調な曲ながらも,年間23万枚の大ヒットとなった.

今は孤独でも、どこかに自分を待っている人がいるという希望が歌詞に込められていたように記憶する.学生さんの中にはなかなか学習意欲が湧かない方も多いと思う.そういう時は,ぜひ想像をたくましくして,自分が立派な医師や看護師になるのを待っている人(患者さんや将来の自分の家族)のことを考えてみたらどうだろうか.

自分のために頑張れる人もいれば,他人のためなら頑張れるという人もいる.先に挙げた歌は,実はやる気の出ない人への応援歌のようにも思える.機会があればぜひ一聴してみてほしい.

今は孤独でも、どこかに自分を待っている人がいるという希望が歌詞に込められていたように記憶する.学生さんの中にはなかなか学習意欲が湧かない方も多いと思う.そういう時は,ぜひ想像をたくましくして,自分が立派な医師や看護師になるのを待っている人(患者さんや将来の自分の家族)のことを考えてみたらどうだろうか.

自分のために頑張れる人もいれば,他人のためなら頑張れるという人もいる.先に挙げた歌は,実はやる気の出ない人への応援歌のようにも思える.機会があればぜひ一聴してみてほしい.

私も倉岡教授に同感で,この歌は応援歌であるように思える.留年生や,やっと進級できたが新しい学年の学習量の多さにやる気を失っているように見受けられる学生さんが散見される.

主題歌「だれかが風の中で」はYouTubeで公開されているので,ぜひ聴いてやる気を出してほしいと思う.

他人と比べるから,気分が落ち込むのである.そして,自分が不遇な時に他人が幸福そうに見えると,そこに嫉妬やねたみが生まれがちでネガティヴな感情に支配される.誰がどうであれ,「あっしはあっしと言う事にしておいておくんなさい」と紋次郎ばりの覚悟を持って強く生きたいものである.

あっしが勝手に呟いただけでござんす.ごめんなすって・・・

(平成26年6月19日)

新たな二つの趣味について

佐賀大学医学部剣道部顧問 宮本比呂志

「先生の趣味は何ですか」とよく聞かれる.年齢とともに趣味も変わってきたが,若い時から好きなのが「仏像鑑賞」で,5年前の「守破離」(2010年)に少し書いたことがある(適材適所).この10年でバーベキュウ(BBQ)と読書が新たに趣味に加わった.

BBQは自宅の庭で年に20回以上はやっている.最初の頃は一緒にやってくれていた家族は「またBBQやってる」と呆れて,最近では庭に出て来なくなった.しかし,一人でやってもBBQは楽しいのである.雷が鳴っている雨の日に,軒先で傘をさしてやっていた時には,「命をかけてまでBBQするのはやめて欲しい」と妻に懇願されるほどである.

炭火が何より好きである.炭のにおい,パチパチとはぜる音,おき火の表面の白さと内部の赤さのコントラスト,全てがすばらしい.備長炭は高価で手が出ないので,ホーム・センターで購入した安価なマングローブの炭であるが,それでも私には十分である.炭の大きさを整えるための金槌と軍手,火をおこすための,着火剤,ライター,そして団扇はマイBBQセットに常備している.

「焼き」の時に忘れてならないのは,食材の油などで燃え上がる炎を消す「霧吹き」である.BBQは炭火の遠・近赤外線の「熱」で食材を焼くことが肝要で,炎があがると焦げてしまって上手に焼くことができない.豚バラやサンマを焼く時には欠かせない道具で,これもセットに常備している.

焼き上がった食材を家の中にせっせと運び(最近はこれが多い),食卓で待っている家族と楽しむ.ヒナにえさを運ぶ親鳥の気分である.ちなみに,「焼肉とBBQの違いは焼きながら食べるのが焼肉で,焼き終えて食べるのがBBQである(日本BBQ協会公式コメント)」ので,私のやっていることは家族に愛想を尽かされた一人焼肉ではなく,正真正銘のBBQなのである.

魚を焼く時には妻が特に喜ぶ.炭火で焼くと本当に美味しいし,魚臭いニオイや煙が室内に残らないことが喜ぶ最大の理由であることは疑いようがない.今の時期は「焼きガキ」を楽しむことが多い.佐賀有明漁業協同組合の直売所「まえうみ」で竹崎産のカキを購入して焼くと最高に美味しい.カキ大嫌いの娘が美味しいと言って,これだけは食べるほどうまい.私はきりっと辛いシャブリ(白ワイン)を飲みながら,甘い焼きガキを食べるのにすっかりはまっている.

読書は,出張の移動時間中の楽しみである.葉室麟氏の時代小説『銀漢の賦』は話の展開が面白くて一気に読んだ.さすが第14回松本清張賞受賞作である.この小説を映像化した連続ドラマ「風の峠 〜銀漢の賦〜」が現在NHKで放映されている.皆さんは試験前でドラマをみる時間が無いかもしれないので,このドラマを演出した黛りんたろう氏のことばを改変して内容を紹介する.

かつて強い絆で結ばれていた 三人の男たち,小弥太(こやた),源五(げんご),十蔵(じゅうぞう).しかし歳月を経て,小弥太は藩の家老に,源五は出世から見放なされた鉄砲衆に,そして十蔵は百姓一揆の首謀者に.運命は,百姓(十蔵)の命を奪い,それが元で,残されたふたりは「絶交」を余儀なくされる.おのれの「生」を生き切る場所を探すふたりは,やがて熱く友情を復活させる.・・・ これは中村雅俊,柴田恭兵,両主役が「命の火花」を燃やす,とてつもなく過激な「男のラブストーリー」である.

かつて強い絆で結ばれていた 三人の男たち,小弥太(こやた),源五(げんご),十蔵(じゅうぞう).しかし歳月を経て,小弥太は藩の家老に,源五は出世から見放なされた鉄砲衆に,そして十蔵は百姓一揆の首謀者に.運命は,百姓(十蔵)の命を奪い,それが元で,残されたふたりは「絶交」を余儀なくされる.おのれの「生」を生き切る場所を探すふたりは,やがて熱く友情を復活させる.・・・ これは中村雅俊,柴田恭兵,両主役が「命の火花」を燃やす,とてつもなく過激な「男のラブストーリー」である.青春時代に培った友情は,歳を取っても続き,むしろ壮年期,老年期において深みと味わいを増してくることを教えてくれる.試験が終わったら,ぜひ原作を読んでもらいたい.「覚悟と心映え」「命を使い切る」がキーワードである.小説の中に出てくる『銀漢の賦』というタイトルに結びつく宋時代の第一の詩人と言われた蘇軾の「中秋月」という漢詩がずっと心に残っている.昨年は,やなせたかし氏,酒井雄哉大阿闍梨,そして高倉健氏など私が尊敬する大好きだった方々が次々と亡くなり,諸行無常を想ったせいかもしれない.

暮雲(ぼうん)収め尽くして清寒(せいかん)溢れ

銀漢(ぎんかん)声無く玉盤(ぎょくばん)を転ず

此の生,此の夜,長くは好(よ)からず

明月,明年,何れの処にて看ん

銀漢(ぎんかん)声無く玉盤(ぎょくばん)を転ず

此の生,此の夜,長くは好(よ)からず

明月,明年,何れの処にて看ん

日暮れ方,雲が無くなり,さわやかな涼気が満ち,銀河には玉の盆のような明月が音も無くのぼる.この楽しい人生,この楽しい夜も永久につづくわけではない.この明月を,明年はどこで眺めることだろう,という詩である.

軟・硬の二つの趣味について,軟・硬の二つの文章を書いた.漢詩は少々堅すぎたかもしれないが,面金(めんがね)ほど堅くないのでご容赦のほど・・・仕事はもちろんのこと,趣味を楽しみながら一日一日を大切に生きたいと考えている.皆さんも,目の前の試験など,「今」をまず大切にしながら,学生生活をおくって欲しいと願っている.そうすれば自ずと充実した学生生活になると思う.

(平成27年2月10日)

今年は私が佐賀に来て11年目に入りますので,ひとつの区切りの年です.

よりよい研究室を目指したいと思いますので,「Improve」 を研究室の目標

にしたいと思います.KAIZEN はトヨタ自動車の生産方式の基本概念で国外

でも通用する日本語として有名です.各自が「改善」を目標に頑張りましょう.

夢なき者に目標なし

目標なき者に計画なし

計画なき者に努力なし

努力なき者に成果なし

目標なき者に計画なし

計画なき者に努力なし

努力なき者に成果なし

(平成27年1月5日)

自己肯定感(自分を愛する力)

佐賀大学医学部剣道部顧問 宮本比呂志

先天性四肢切断の障害体験をつづった500万部を超える超ベストセラー「五体不満足」で知られる乙武洋匡(オトタケ ヒロタダ)氏の「自分を愛する力」(講談社現代新書)を,最近読みました.

なぜ乙武氏は生まれつき手足がないという障害を「受け入れ」「苦しむことなく」ここまで人生を歩んでくることができたのかについて,その秘密を解き明かした内容の本でした.

「自分は大切な存在だ」「自分はかけがえのない存在だ」と,自分自身を認める気持ち.この自分を愛する力(自己肯定感)が何より乙武氏の人生の支えになったそうです.

自己肯定感を育んだ乙武氏の両親の子育て,また2児の父である乙武氏自身の子育て,更には小学校教師として子供と向き合った経験を交えながら「健全な自己愛」である自己肯定感の大切さを語った本でした.

小学校教師として乙武氏はジグソーパズルのようなクラスを目指していたそうです.ジグソーパズルの一つ一つのピースはでっぱっていたり,へこんでいたりしていびつな形ですが,つなぎ合わせていくと最後には美しい絵や写真が出来上がります.一つピースが欠けただけで未完成となるので,どんなにいびつでもひとつひとつが欠かすことのできないピースです.

私たちも一人ひとりは「でっぱり」があったり,「へっこみ」があったりで,いびつな形をしていますし,それが自然です.完璧な形の人間などいるはずがありません.一人ひとりが得意なことを活かし合い,苦手なことを補えあえればとても豊かな人間関係が築けるのではないか,すばらしいクラスになるのではないかと考えたそうです.そこで,乙武先生は授業の中で金子みすゞさんの詩をとりあげました.

わたしと小鳥とすずと

わたしが両手をひろげても,

お空はちっとも飛べないが,

飛べる小鳥は私のように、

地面(じべた)をはやくは走れない.

わたしがからだをゆすっても,

きれいな音は出ないけど,

あの鳴るすずはわたしのように

たくさんのうたは知らないよ.

すずと,小鳥と,それからわたし,

みんなちがって,みんないい.

わたしが両手をひろげても,

お空はちっとも飛べないが,

飛べる小鳥は私のように、

地面(じべた)をはやくは走れない.

わたしがからだをゆすっても,

きれいな音は出ないけど,

あの鳴るすずはわたしのように

たくさんのうたは知らないよ.

すずと,小鳥と,それからわたし,

みんなちがって,みんないい.

「だれにだって,いいところがある」と個性のすばらしさを伝える詩や歌は多数ありますが,「だれにだって,いいところがある.でもそれと同じように,だれにだってできないこと,苦手なことがある」という当然なのに,つい忘れがちなメッセージを伝えているこの詩を乙武先生は絶賛しています.

この詩は「できないこと」をならべることで,私たちに「できること」が沢山あることを謳っています.自分というピースの「へっこみ」ばかり気にするとつらくなります.もっと自分の「でっぱり」すなわち,得意なこと,できることに目を向けて,生きて行こうと思わせてくれます.

自分のことを認められる,自分のことを好きになれる自己肯定感を育めば人生をめいっぱい楽しんで生きていけることを「自分を愛する力」(講談社現代新書)は教えてくれます.自分の欠点ばかり気になる学生さんにお薦めの一冊です.

(平成26年2月21日)

謹賀新年

皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

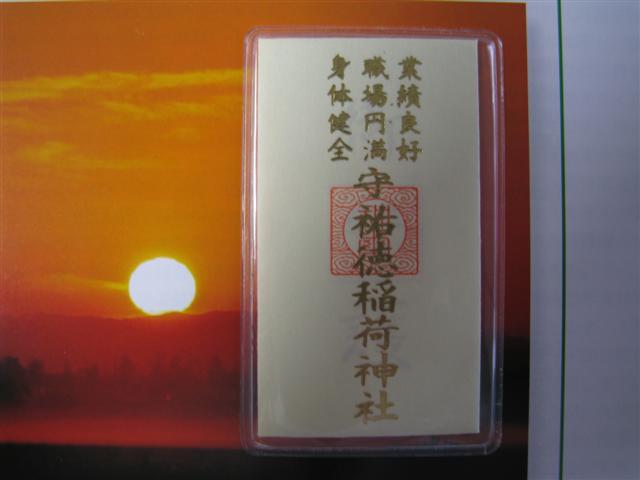

祐徳稲荷神社で購入した,「うま」くいくお守りです.

皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

祐徳稲荷神社で購入した,「うま」くいくお守りです.

2014年は午年ですので,研究室の全員が希望に向けて飛躍,駈けることを理念に,「Hope」を本年度の標語にしたいと思います.Horse のように希望 (hope) の実現に向けて頑張りましょう.

(平成26年1月6日)

佐野直人君,中島由佳理さん 結婚披露宴挨拶

御紹介に賜りました佐賀大学の宮本でございます.直人君,由佳理さん,そしてご両家の皆様,本日は誠におめでとうございます.

私は新郎と新婦の大学院生の時の共通の指導教員という縁で,本日乾杯の発声をさせていただくこととなりました.乾杯の前に,二人の出会いについてのエピソードを一つ紹介させて頂きます.

新婦の由佳理さんが,ある患者様の血液からモラキセラという細菌を検出されました.モラキセラという菌が血液から検出されることは非常に珍しいため,本当に菌がモラキセラかどうか確かめてほしいという依頼が私のもとにまいりました.その当時,新郎の直人君が菌の遺伝子検査をやっておりましたので,彼に確認の遺伝子検査をやって頂きました.その結果,モラキセラに間違いないということになり,非常に珍しい症例ということで新郎と新婦が共著者の英語論文として発表いたしました.このような研究を通じてお二人が知り合い,お互いに好意を寄せるようになり,本日のおめでたい日を迎えることになったようです.今後もこのようにお互いに助け合い,協力しながら幸せな家庭を築いていかれることと思います.

それではお二人の門出を祝福し,乾杯したいと思います.声高々にご唱和のほどお願い申し上げます.

「乾杯!」

おめでとうございます.

平成25年7月20日 アクアデヴュー佐賀スィートテラス

(平成25年7月20日)

学年度末の憂鬱

新年度が始まり一月が経とうとしているが,毎年,年度末の3月は決って憂鬱になる.感染学と微生物学の試験の合否判定をしなければならず,自分が十分な【教育】ができていない実情を突きつけられるからである.言ってはいけない,言ってもしょうがないと思いながらも,愚痴が多くなる.

そもそも,【引き出す】という語源を持つ【Education】を【教育】と訳したのは明治時代の初代文部大臣の森有礼で,【教え

「求めよ,さらば与えられん.尋ねよ,さらば見いださん.敲(叩)けよ,さらば開かれん」(新約聖書)

「憤せずんば,啓せず.誹せずんば,発せず.一隅を挙ぐるに,三隅を以て反さざれば,則ち復びせざるなり.」(論語)

「憤せずんば,啓せず.誹せずんば,発せず.一隅を挙ぐるに,三隅を以て反さざれば,則ち復びせざるなり.」(論語)

この論語の言葉は福沢諭吉の主張した【啓発】の語源で,勉強したいと悶々とした行き場のない熱い状況にならないと人間は啓発されないというものである.

日本には禅の言葉【

啐啄

分子生命科学講座 教授 木本雅夫

「

この「啐啄同時」という言葉は,学校のみならず家庭,社会での教育の真髄を比喩的に教えています.教員と学生,親と子,指導者と被指導者の想いと行いが合致した時に,はじめて教育が成り立つというものです.人間の場合はさまざまな場面で,さまざまな方法で「啐啄」がおこなわれます.以下は,この言葉と教育との関係についての私の独断的解釈です.

まず「啐」と「啄」,どちらが最初でしょうか.私は「啐」が最初と考えます.卵の中の雛が成長に伴って「孵る時期が来た」というシグナルを,殻を弱い力でつつくことによって伝えます.それを感知した親鶏は強い嘴の力で殻を割ります.教育も同じで,まず学生の「知りたい」という欲求が最初にあるでしょう.いつまで温めてもシグナルを発しない卵(意欲喪失学生)は,親鶏が抱卵をあきらめる(退学)ことがあります.あるいは,まれに親鶏が不審に思って無理に殻をつついて壊してしまうかもしれません.このような事態を回避するため,学校教育では辛抱強く待つ(留年)という,有難い仕組みがあります.もっとも,いくら雛がつついても感知できない(しない)親(教育不熱心な教員)の場合も雛は孵りません.大学の解決すべき大きな課題のひとつです.

鶏の抱卵は一つかせいぜい数個です.教育も同じで,殻を破るには教員一人について,理想的には学生一人(大学院教育など),せいぜい数人(PBLや病棟実習など)が限度でしょう.通常の授業で殻から出てくる学生は非常に意欲があり優秀で,そのときの教員はインパクトの強い上手な授業をしているといえます.

一羽の雛にとって孵化は一回きりですが,一人の学生にとってはいくつもの孵化(授業科目)があります.また,卵の孵化はほぼ一瞬ですが,教育は長い時間のゆとりが設けられています.ミニマム知識習得(通常の授業)の「啐啄」では,失敗しても繰り返すことができる(再試,留年)仕組みが設けられています.しかし,可能な限りお互いに一回で済ませたいものです.

親鶏は抱卵とその後の育雛に多大の精力と時間を費やしますが,それ以外の活動として,餌を探して食べる(研究や診療)こと,仲間との共同生活(学会活動など),外敵や自然の脅威から身を守る巣作り(管理運営)も必要です.これらは卵の中の雛(学生)にとっては知ることが出来ない親の活動ですが,これらも,究極的には子孫を残す(後継者を育てる)ためであることを,学生も教員も共に理解する必要があるでしょう.

卵から孵った雛は,最初は親鶏から給餌(初期研修など)されますが,そのうち自ら餌を探して食べるようになり,一人前の大人に成長し,やがて,自ら卵を産み温め孵すよう(指導者)になります.知識・技術と倫理が次世代に引き継がれ,その過程で研究や診療活動による新しい発見や進歩を伴うことが,鶏の世界には無い人間の素晴らしさです.学生の「啐」と教員の「啄」が共鳴する佐賀大学医学部であり続けることを願って,私の退職の挨拶とします.

大学の教員として,学生の「啐音」を聞き逃すことの無いように,また,殻を割れる立派な嘴を持てるように努力したいものである.憂鬱でない学年度末がいつか来ると信じている.

(平成25年4月24日)

節分と鬼のパンツについて

佐賀大学医学部剣道部 顧問 宮本 比呂志

2月3日は節分でしたが,皆さんは豆まきや恵方巻きを丸かぶりしましたか?

2月3日は節分でしたが,皆さんは豆まきや恵方巻きを丸かぶりしましたか?今年はたまたま2月3日が日曜日で休日でしたので,私は豆まきも丸かぶりも両方楽しみました.

節分は本来,「季節を分ける」つまり季節が移り変わる節日を指し,立春・立夏・立秋・立冬それぞれの前日が節分でした.しかし,昔は立春からが新年だったため,とくに尊ばれ,節分といえば春の節分のみを指すようになっていったようです.

節分には豆をまきますが,これは中国の習俗が伝わったものとされています.豆は「魔を滅する(魔滅=まめ)」に通じ,無病息災を祈る意味があります.

一般的に,一家の「主人」あるいは「年男・年女」(その年の干支生まれの人)が豆をまくものとされていますが,私はいつも鬼の面をつけさせられて豆を投げつけられ,家から追い出されます.履物をはいて家から出ないと入る時に汚れると叱られます.一家の主人が豆をまくのが普通と主張すると「誰が鬼になるのか」と家族の冷たい視線をあびることになり,結局,毎年家から追い出されます.

自分の数え年の数だけ豆を食べると病気にならず健康でいられると言われていますが,少々食べるのがきつい年齢になってきました.

豆まきに使う豆は炒った豆でなくてはなりません.生の豆を使うと拾い忘れた豆から芽が出てしまうと縁起が悪いからと言われています.

最近は個別包装した豆も売られているので,拾い忘れや,後の掃除が大変ということもなくなりました.

鬼のお面をつけさせられる節分になると必ず思い出す歌があります.剣道部の私の先輩で,現在はリハビリテーションの専門医としてご活躍されている先生がおられます.この先生は,剣道部の飲み会で,酔っぱらうといつも拳を上下に振りながらこの歌を歌っておられました(叫んでいました?).

鬼のお面をつけさせられる節分になると必ず思い出す歌があります.剣道部の私の先輩で,現在はリハビリテーションの専門医としてご活躍されている先生がおられます.この先生は,剣道部の飲み会で,酔っぱらうといつも拳を上下に振りながらこの歌を歌っておられました(叫んでいました?).

鬼のパンツは いいパンツ〜♪

強いぞ〜♪ 強いぞ〜♪

トラの毛皮で できている

強いぞ〜♪ 強いぞ〜♪

5年はいても やぶれない

強いぞ〜♪ 強いぞ〜♪

10年はいても やぶれない

強いぞ〜♪ 強いぞ〜♪

はこう! はこう! 鬼のパンツ!!

はこう! はこう! 鬼のパンツ!!

あなたも あなたも あなたも あなたも

みんなではこう 鬼のパンツ

強いぞ〜♪ 強いぞ〜♪

トラの毛皮で できている

強いぞ〜♪ 強いぞ〜♪

5年はいても やぶれない

強いぞ〜♪ 強いぞ〜♪

10年はいても やぶれない

強いぞ〜♪ 強いぞ〜♪

はこう! はこう! 鬼のパンツ!!

はこう! はこう! 鬼のパンツ!!

あなたも あなたも あなたも あなたも

みんなではこう 鬼のパンツ

皆さんはこの歌をご存知ですか?なぜ先輩がこの歌が好きだったのかは未だ不明ですが,踊りながら歌うと宴会が結構盛り上がります.ちなみにメロディーは こちら (http://www.mahoroba.ne.jp/~gonbe007/hog/shouka/oninopantsu.html) です.

最近知ったのですが,鬼がトラのパンツをはくわけは,「鬼門」に由来するそうです.「鬼門」は鬼の出入りする方角で「北東」とされ,この方角は十二支にあてはめると「丑」「寅」の方角(うしとら)にあたります.そのため,古来鬼は「牛(丑)」の角(つの)をもった姿で,「虎(寅)」のパンツを身に付けているとされているそうです.大阪のおばちゃんが好きというヒョウ柄ではありません.

来年はトラ(柄)のパンツをはいて節分を楽しもうかとひそかに思っています.

(平成25年2月6日)

(画像はhttp://matome.naver.jp/odai/2126215989422741401より)

(画像はhttp://matome.naver.jp/odai/2126215989422741401より)

| 謹賀新年 皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます 今年は祐徳稲荷神社でなく,冠雪した天山を拝みながら, 太宰府天満宮にお参りし,身体健全,職場円満,業績良好を 祈願してきました. |

|

|

|

昨年は博士課程の4人(永田正喜さん,佐野直人さん,片桐菜々子さん,佐藤留美さん)と修士課程の2人(瀧川一平さん,川上洋子さん)が学位を取得し,片桐さん以外の人たちは研究室を旅立っていきました.おめでたいことですが,人が減り,すこし寂しくなりました. 本年は医学科のカリキュラム変更の影響で,年明け早々に微生物学実習が始まりました.少ない人数になったので,スタッフは実習の準備や指導で非常に忙しい年明けとなりました.「菌が信念」で頑張ってもらっています. カンファレンス室の壁に私の出張や会議、講義などの予定を書き込むホワイトボード(月予定表)をかけています.毎月,その月の日々の予定を記入するのですが,4年前より予定表の一番上にその年の研究室の理念を標語として書いています.

2009年 Change

2010年 Develop 2011年 Evolve 2012年 Frontier 2013年は巳年ですので研究室の全員が蛇のように脱皮し,ひと皮むけて成長することを理念に,「Grow」を本年度の標語にしたいと思います.成長するのは現実の困難から逃げない人だけですので,苦しいことや挫折,そして心に傷を負うことに直面することも当然ながら多くなります.そんな時も決して逃げずに,自助,共助で乗り越えていく1年にしましょう. 皆さんにとって公私ともに実り多い,成長の1年になることを祈念しています. (平成25年1月8日)

|

着任8年目に突入

−観音竹とパキラ−

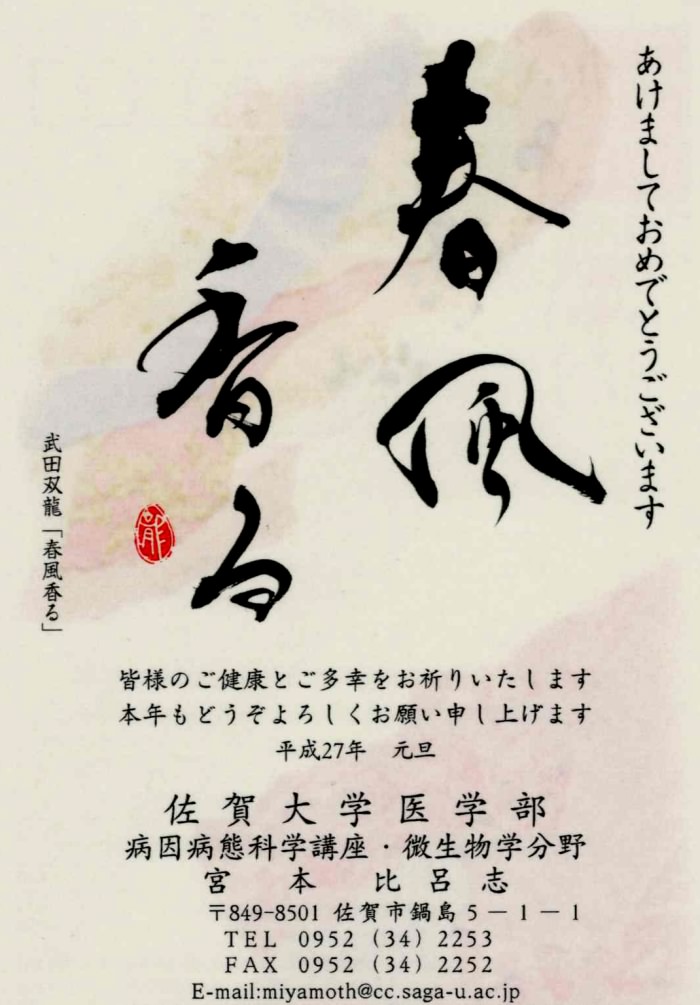

観音竹は福を呼ぶ縁起のよい観葉植物で,祝い事などの贈り物によく利用されます.ヤシ科の植物ですが,葉が竹の葉に似ているので竹という漢字が使われるようです.和の雰囲気で,落ち着きを感じさせる人気の高い観葉植物で,私の部屋にも置いていますが,この観音竹は産業医大から持ってきたものです.

20年前,私は産業医大微生物学教室の助手で,皮膚科からの大学院生の丸田耕司君(通称マルちゃん)とレジオネラの研究に明け暮れていました.

「マルちゃん暑いね〜!喉が渇いてない?」

「ほんと暑いですね!ビールでグイッといきますか」

「いいね〜!」

「皮膚科の医局からビール持ってきますから,ちょっと待っていて下さい」

「冷えたのをお願いね!」

「了解です」

週に2~3日,午後6時過ぎになると二人の間で決まったように交わされた会話で,スナック・ジャングルの開店合図でした.当時の私とマルちゃんの部屋には二鉢の観音竹が長机の上に置いてあり,ジャングルのような部屋だったため「スナック・ジャングル」と勝手に名付けて研究のことやゴルフのことを話しながら,時には実験をしながら酒宴を楽しんでいました.その当時の観音竹の一鉢が現在私の部屋にある観音竹です.助手時代から約20年間にわたり私と一緒にいます.

この9月1日で佐賀大学着任8年目に突入しました.佐賀大学へ赴任したお祝いに産業医大の柳原教授(薬理学)に贈っていただいたのがパキラです.パキラは、育てやすく,数本の幹を三編み状態で編んだタイプが人気の,洋室に合う観葉植物で,観音竹が和室にあうのと対照的です.8年前は私の背丈ほどでしたが,この7年間で部屋の天井に着くほどに成長しました.パキラはこの7年間の私をそばで見ていてくれたことになります.

この9月1日で佐賀大学着任8年目に突入しました.佐賀大学へ赴任したお祝いに産業医大の柳原教授(薬理学)に贈っていただいたのがパキラです.パキラは、育てやすく,数本の幹を三編み状態で編んだタイプが人気の,洋室に合う観葉植物で,観音竹が和室にあうのと対照的です.8年前は私の背丈ほどでしたが,この7年間で部屋の天井に着くほどに成長しました.パキラはこの7年間の私をそばで見ていてくれたことになります.

この7年間はわりと喜怒哀楽のはっきりした毎日で,精神的につらいことも多々有りましたが,振り返ればあっという間でした.自分の能力以上に多くの大学院生を受け入れたために手間や暇をかけた十分な指導ができず,久木田准教授,菖蒲池助教,片桐助教,そして南部さんにずいぶん迷惑をかけてしまいました.反省すると同時に多くの方々に助けていただいたことに感謝しています.おかげさまでこの7年間で同門会員は29人になりました.人は財産ですので,とても嬉しく思っています.今後も観音竹の堅実,継続性を維持しながら,パキラのように成長できるように精進していこうと思います.今後ともご支援をよろしくお願いします.

(平成24年9月1日)

不思議な縁

佐賀は裏作として麦と大豆の生産が盛んな土地です.麦(二条大麦)の作付面積は日本一で,近隣にはキリンやアサヒなど大手のビール工場が操業しています.今,佐賀は文字どおり「麦秋」の候を迎えています.麦秋とは,麦が収穫期を迎えて黄金色に色づく時期です.秋じゃなくって,ちょうど今頃,初夏の季語にもなっています.あたりが緑を濃くしていく時期に,麦だけが実りを迎え,黄色く色づいて最後には枯れていく孤高の作物です.嘉瀬川の土手沿いの畑では,風に吹かれた麦穂が,陽光に輝きながらふわふわと黄金色の海原のように波打っています.

佐賀は裏作として麦と大豆の生産が盛んな土地です.麦(二条大麦)の作付面積は日本一で,近隣にはキリンやアサヒなど大手のビール工場が操業しています.今,佐賀は文字どおり「麦秋」の候を迎えています.麦秋とは,麦が収穫期を迎えて黄金色に色づく時期です.秋じゃなくって,ちょうど今頃,初夏の季語にもなっています.あたりが緑を濃くしていく時期に,麦だけが実りを迎え,黄色く色づいて最後には枯れていく孤高の作物です.嘉瀬川の土手沿いの畑では,風に吹かれた麦穂が,陽光に輝きながらふわふわと黄金色の海原のように波打っています.佐賀に住んで知ったことですが,小麦の穂は,稲と違って,まっすぐに直立しています.米(稲穂)や大麦は実るほど頭(こうべ)を垂れ,謙虚な成熟した大人を感じさせますが,小麦は天に向かって円筒状に真っ直ぐ伸びます.その姿は自分の目標や夢の実現に向かって一途に頑張っている若者のようで爽やかです.

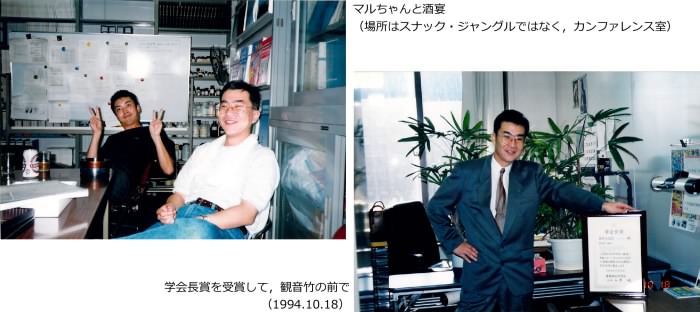

【夢】という佐賀北高の内山若菜さんの色紙を紹介して,「夢実現のコツ」について剣道部の部誌に寄稿しました.その内山さんが実は本学の看護学科の4年生だったのです.看護学科の微生物学試験の成績を整理していた時に,学生名簿に「内山若菜」という名前を見つけた時は本当に驚きました.

【夢】という佐賀北高の内山若菜さんの色紙を紹介して,「夢実現のコツ」について剣道部の部誌に寄稿しました.その内山さんが実は本学の看護学科の4年生だったのです.看護学科の微生物学試験の成績を整理していた時に,学生名簿に「内山若菜」という名前を見つけた時は本当に驚きました.早速彼女に連絡をとって,私の部屋に来てもらいました.医学部附属病院で看護師として働きたいこと,今はお休みしている書道も再開したいことなど短い時間ですが,将来の希望・夢について話してくれました.天に向かって真っ直ぐ伸びる小麦のような学生さんでした.不思議な縁を感じた麦秋です.

(平成24年5月30日)

夢実現のコツは二つ

佐賀大学医学部剣道部 顧問 宮本 比呂志

2011年の年末に、剣道部員であり、新聞部員でもある看護学科2年の溝内絢子さんに「子供が成人するにあたって、親として思うこと」について医学部新聞Mudskipperに寄稿するように依頼されました。実は溝内さんは娘の高校の同級生で、娘が成人式を迎えることを知っていたのです。ついでに書きますと、医学科4年の多良祐一くんは娘が高校生の時に通っていた塾の講師で、娘の恩師(???)です。今回は医学部新聞に寄稿した原稿を改変して守破離に転載します。

○ 子供が成人した気持ちはどうですか。

無事に成人式を迎えることができて本当に良かったと思います。娘の成長を支えてくれた周りの皆さんと娘本人に対しても感謝しています。娘は、私の仕事の関係で、小学校で3回,中学校で1回の転校を経験しました。仲良しの友達とのつらい別れと知らない人の中にポツンと一人でおかれる体験を繰り返したわけですが、何とか乗り越えてくれました。そういうわけで娘本人にも感謝しています。

○ 人生の先輩としてのアドバイス、是非伝えたいことは?

夢というか目標を持って頑張ってほしいと思います。「○○になりたい」とか「××したい」という夢があると、それが明日に向かって生きる力になります。夢は人に希望を与え、日々を充実させます。夢のある人は生き生きとしており、目にも輝きが増します。しかし、夢や目標を実現しようとすれば、それなりの努力とある場合にはそれなりのチャンスにも恵まれなければなりません。夢や希望が重荷になり、自分に覆いかぶさり、挫折にうちひしがれることもあるでしょう。そんな時は、酒井雄哉(ユウサイ)大阿闍梨の言葉を口ずさみながら頑張ってほしいと思います。

無理せず

急がず

はみださず

力まず

ひがまず

いばらない

急がず

はみださず

力まず

ひがまず

いばらない

最後にひと言。昔から夢実現のコツは二つと言われています。コツコツです。

剣道部員の皆さんのコツコツを応援しています。ちなみに小手小手(コテコテ)の連続技は私の得意技で、九山の新人戦ではこの技だけで3人抜きをやったこともあります。皆からセコイ!!!とか言われましたが・・・コテコテでなく、コツコツが夢実現の秘訣です。

色紙は内山若菜さんの書です。平成21年3月の佐賀北高芸術コース書道科の卒業記念展で購入しました。佐賀北高の書道科は全日本高等学校書道コンクールで17連覇を達成した強豪で、野球より有名です。

(平成24年2月1日)

男子部員の諸君、元気ですか!?

佐賀大学医学部剣道部 顧問 宮本 比呂志

先日、平成22年度佐賀大学学生表彰候補者の推薦状を書きました。部活動の個人戦、団体戦で活躍しているのは女子ばかりで,男子部員が見当たりません。「男子部員の諸君 元気ですか!?」と、思わず叫びそうになりました。ここ数年、私の担当講義科目(感染学、微生物学)での成績上位者は圧倒的に女子が多く,男子はポツポツしかいません。剣道部に限らず文武ともに女子のほうが男子より元気なようです。女子部員はこれまでどおり、男子部員はパワーを出して今年は頑張ってほしいと思っています。

パワーと言えば、パワースポットが静かなブームになっています。旅行会社主催のパワースポットを巡るツアーも複数登場しています。パワースポットとは、心身を癒す助けとなる精神的なエネルギーに満ちた場所のことで、富士山・阿蘇山などの活火山や断層地帯、そして伊勢神宮・熱田神宮・高野山などの神社仏閣が代表的です。パワースポットには水や緑が豊かで、巨石があるなどの特徴が備わっています。

佐賀大学医学部から約6キロ離れた佐賀市大和町の「巨石パーク」は佐賀の最も有名なパワースポットの一つで、御舟石や天の岩門(いわと)と呼ばれている巨石群にはエネルギーがしっかりと流れていると言われています。この巨石群は、古くは、肥前風土記にも記されているそうで、標高200〜350mの地点に数千年の時を経た10メートルをはるかに上回る巨石群が17基ほど点在しています。

巨石の点在する山のふもとには肥前国一の宮として栄えた與止日女(ヨドヒメ)神社(川上神社)があり、これらの巨石は神社の御神体と考えられています。それぞれの地域でナンバーワンの神社を意味するのが【一の宮】ですが、與止日女(ヨドヒメ)神社が佐賀県(肥前国)の一の宮である由縁かもしれません。

巨石の点在する山のふもとには肥前国一の宮として栄えた與止日女(ヨドヒメ)神社(川上神社)があり、これらの巨石は神社の御神体と考えられています。それぞれの地域でナンバーワンの神社を意味するのが【一の宮】ですが、與止日女(ヨドヒメ)神社が佐賀県(肥前国)の一の宮である由縁かもしれません。

私は、川上峡春祭り(與止日女神社の脇を流れる嘉瀬川に架かる官人橋の上下流におよそ300匹の鯉のぼりが泳ぎます)や約2000発の花火が夏の夜空を焦がす川上峡花火大会の際には必ず與止日女神社に参拝してパワーを授かります。

更にパワーが欲しい時には、少しきついですが小山に点在する17基の巨石群を巡ります。神秘的な古代のロマンを感じさせる巨石は、幾千年の年を経た今も、私たちを見守るかのように、静かにたたずんでいます。

巨石にじっと手をおくと清々しく謙虚な気持ちに戻ることができ,エネルギーが充填されるような気がします。

皆さんも(特に男子部員は)今年の九山や西医体の前に巨石パークを訪れて、巨石群を巡り、パワーをもらって試合に臨んでみてはいかがですか。たとえ(日頃の行いが悪くて?)、パワーがもらえなくても足腰の鍛錬にはなりますので、お勧めです。

「元気ですかーっ?!元気が一番、元気があれば何でもできる」

「元気ですかーっ?!元気が一番、元気があれば何でもできる」

アントニオ猪木さんの代名詞ともいえるこの言葉を心に今年も頑張りましょう!!

(平成23年2月14日)

|

|

日本3大稲荷の一つである佐賀県鹿島市の祐徳稲荷神社にお参りし,業績良好,職場円満,身体健全をお願いしました.卯年にあたり,三兎を追い三兎を得るように皆で頑張り,ピョンピョンと飛躍の一年にしましょう (宮本比呂志,1/5/11).

| コツは昔から二つと言われています.コツコツです. |

| 腹が立ったら一休禅師の歌を口ずさみましょう. そのままに 生まれながらの心こそ 願わずとても仏なるべし | |

| 自然には心と体を癒し回復させる力があります(注).人間とはそんなに複雑なものでなく,単純です.物事を複雑に考えずに佐賀らしく自然に身を任せ,新緑のにおい,鳥の声,虫の声,吹き抜ける風などを感じて,自然のパワーを受け入れ,元気を出しましょう. 「元気ですか!?元気が一番,元気があれば何でもできる」(アントニオ猪木) |

| (注) | 自然環境中に存在しているやすらぎのゆらぎはシューマン・レゾナンス(シューマン共振,シューマン周波数)と言われ,この刺激を受けると,脳波成分にアルファー波(7〜13ヘルツ)が増えて,心と体がリラックスできると考えられています. |

(平成23年1月)

法隆寺棟梁の口伝(くでん) −適材適所−

佐賀大学医学部剣道部 顧問 宮本 比呂志

私の趣味は仏像鑑賞である。いつのまにか知らないうちに仏像を見ることが好きになっていた。母の里である大分県臼杵市で石仏(国宝に指定される前で、当時は大日如来像の頭部が地面に落ちていた)を幼い頃に何度も目にしていたせいかもしれない。臼杵石仏群の中では阿弥陀如来像が好きで、そのモノクロ写真は部屋の壁に10年以上飾っている。約20年前の新婚旅行では京都と奈良の仏像を見てまわった。

「水も漏らさずに衆生を救いあげる」ことを表現した水かきのある仏の手や、「仏のいろいろな力(法力という)をそれぞれの手として一度に表現した千手観音像、オオカミの皮をはいで作った皮の鎧をきている四天王像(四天王の上腕はオオカミの口から出ています!)などを妻に解説しながら一週間かけて見学した。実に楽しかったが,妻に「修学旅行みたい」と最後にあきれられた。そんなわけで仏像が安置されている法隆寺や薬師寺などの寺院にも自然と興味を持つようになった。

奈良・薬師寺の東塔(国宝)が,約10年間かけて解体修理されるのに伴う事前の調査が現在行われている。今年の秋以降に本格的な解体に向けた作業が始まるそうである。千三百年間にわたる風雪や地震などを乗り越えて建っている法隆寺東塔の柱や各部材の寸法を計測するとバラバラだそうである。木の性質をいじくらずにそのまま活用しているらしい。木の強い,弱いを考えて、寸法をそろえるような無理をしていないそうである。弱い木は太めに,強い木は細めに削ることで,それぞれの木の負担を同じにしているのである。寸法や規格に従って木を切っては絶対にできない美しいバランス構造をうみだしている。いわゆる機能美であり、千三百年間倒れずに建っている所以と思う。

「寸法を揃えてしまうことは美しいかもしれないが,無理を強いることである」とは鬼と呼ばれた宮大工・西岡常一棟梁の言葉である(木に学べ、西岡常一著、小学館)。西岡棟梁は法隆寺金堂の大修理、薬師寺金堂や西塔の復元を果たした最後の宮大工と呼ばれた人で、NHKの「プロジェクトX」という番組でも紹介されたので知っている人もいるであろう。法隆寺西塔の復元の際、屋根を支える隅木を設計よりも5センチ高く組んだ理由を聞かれて、「歳月の重みで屋根の反りは落ちていくので、千年後には設計どおりになり,東塔と同じ高さになる」と答えた棟梁である。

私はこのことを新聞コラムで知ったが、千年後を考えて物を作り、行動する人がいることに衝撃を受けた。目先のことばかりにとらわれて行動しがちな自分を反省し、そのとき以来ひそかに西岡棟梁を尊敬してきた。残念ながら、15年前(平成7年)に棟梁は亡くなられたが、今度の東塔の解体修理を浄土から最も心配されているに違いない。「堂塔の木組は寸法で組まずに、木の癖を組め」(宮大工棟梁・西岡常一「口伝」の重み、西岡常一著、日本経済新聞社)が実践できる腕のたつ宮大工が現在少なくなっているからである。

「堂塔の建立には木を買わず山を買え」も西岡棟梁の言葉である。正確には法隆寺の棟梁がずっと受け継いできた口伝(くでん)の一つである。木は切った後も生育の性質が残るそうである。日光にならされてない北側で育った木を建物の南に使うと乾燥し易く風化し易いため、ねじれたり反ったりするという。しかし,日当りの悪い場所(北側)に使うと、何百年も我慢するよい木になるという。

山の頂上、中腹,斜面、南か北か、風の強弱、密林か疎林かで木質は異なる。そうした木の性(しょう)を考慮に入れて、山の北側で育った木は建物の北に、山の南側で育った木は建物の南に使い分けなければ、歳月とともに建物全体がゆがんで倒壊し、千三百年も持つ木造建物は作れないのである。「木を買わず山を買え」の意味するところであろう。木はねじれ、反る。これもまた生育の条件によってまちまちである。その木の癖を見抜き,簡単に言えば右に反る木と左に反る木を組み合わせて、力が相殺されるように用いる。口伝にいう「堂棟の木組は木の癖組み」である。このような木の使い方が「適材適所」という言葉の由来であろう。

木を人に置き換えると「適材適所」はどのような人でも最適な場所があることを教えてくれる言葉でもある。いろいろな悩みで心が折れそうになった時に、皆さんに思い出してほしい言葉である。昨年(2009年)も3万3千人弱が自殺し、うつ病を患っている人も増加している厳しい社会情勢であるが、どんな癖を持った自分でも活かされる場所が必ずあるのだということを忘れないでほしいと願っている。

私の座右の銘は西岡棟梁が薬師寺金堂完成の日に一緒に働いた宮大工の若者たちに渡した色紙に書いた言葉である。「木の癖組は人組なり。人組は人の癖組なり」(プロジェクトX リーダーたちの言葉、今井彰著、文藝春秋)プロジェクトが機能するための組織(人組)の本質とリーダー(棟梁)としてその個性を見極める視点が必要であることを凝集した名言である。

(平成22年2月)

安藤嘉基くんの学位審査で年が暮れ,秋山兼範くんの学位審査で今年が始まりました。今年が昨年と同様に実り多い一年になることを予見させるようで慶ばしいと思います。

慶応大学経済学部の金子勝教授は地域活性化の合言葉は【よそ者、ばか者、若者】の三点セットであると提唱されています。活性化には閉鎖性を打ち破ることが重要であることをうまく表した言葉だと思います。4月には修士課程2名、博士課程3名の大学院生が私たちの仲間に加わる予定です。【よそ者,(ばか者)、若者】ですので、放っておくと閉鎖的になりがちな研究室を活性化する起爆剤になってくれると思います。活性化された生き生きとした研究室で助教や大学院生には研究に打ち込んでもらい、その成果を論文発表してもらいたいと考えています。虎児を得るための前進を期待しています。

娘が通う小学校の理科室にはってある言葉を年頭挨拶の最後に紹介します。

不思議だと思うこと、これが科学の芽です

よく観察して確かめ,そして考えること、これが科学の茎です

そして最後にはなぞがとける、これが科学の花です

(朝永振一郎 博士)

よく観察して確かめ,そして考えること、これが科学の茎です

そして最後にはなぞがとける、これが科学の花です

(朝永振一郎 博士)

(平成22年1月)

(開会挨拶)

佐賀大学の宮本です。開会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

本合同総会の佐賀での開催は12年ぶりとなります。前回は平成9年に細菌学会は私の前任であります旧佐賀医科大学の小橋先生とウイルス学会は旧佐賀大学の佐古先生によって開催されております。佐賀は非常に地味な土地でありますので、今回は佐賀らしく講義室での学会開催にさせていただきました。

皆様のご協力により、おかげさまで、特別講演2題、一般演題43題の合計45題の発表が予定されております。私がレジオネラを研究してきましたので、一般演題はレジオネラからはじめさせていただき、広告の掲載もレジオネラ対策を行っている水処理企業からにさせていただきました。

また、新型インフルエンザが流行しておりますので、会場入り口に手指消毒薬とマスクを用意いたしました。咳エチケットをよろしくお願いいたします。マスクは一応フリーサイズで、耳にかける紐のところをこのように引っ張って調整します。かなり顔の大きな人でも大丈夫と思いますので、必要があればご利用ください。

九州支部総会の特徴は細菌学会とウイルス学会が合同で行うところにありますので、この機会に細菌学会の会員はウイルスの勉強を、ウイルス学会会員は細菌の勉強をしていただけたらと思います。受付をしていただきましたロビーは設備構造上、冷房が入りませんので、ぜひ冷房の効いたこの部屋で勉強頂けたらと思います。今日、明日と活発なご討議をお願い致します。

簡単ですが、開会の挨拶とさせていただきます。

(閉会挨拶)

ただいまの演題発表を持ちまして、特別講演と一般演題の合計45題の発表のすべてが終了致しました。皆様のご協力で、大きなトラブルなく終了し、ホッとしております。正確な集計ではありませんが、参加者は約80名*でした。最後まで会場に残っていただき,また発表にご協力頂き、ありがとうございました。

最後になりましたが、皆様がたのご研究が今後ますます発展することを祈念致しまして、私からの閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

*実際には細菌学会が77名、ウイルス学会が40名で合計117名でした

佐賀大学の宮本です。開会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

本合同総会の佐賀での開催は12年ぶりとなります。前回は平成9年に細菌学会は私の前任であります旧佐賀医科大学の小橋先生とウイルス学会は旧佐賀大学の佐古先生によって開催されております。佐賀は非常に地味な土地でありますので、今回は佐賀らしく講義室での学会開催にさせていただきました。

皆様のご協力により、おかげさまで、特別講演2題、一般演題43題の合計45題の発表が予定されております。私がレジオネラを研究してきましたので、一般演題はレジオネラからはじめさせていただき、広告の掲載もレジオネラ対策を行っている水処理企業からにさせていただきました。

また、新型インフルエンザが流行しておりますので、会場入り口に手指消毒薬とマスクを用意いたしました。咳エチケットをよろしくお願いいたします。マスクは一応フリーサイズで、耳にかける紐のところをこのように引っ張って調整します。かなり顔の大きな人でも大丈夫と思いますので、必要があればご利用ください。

九州支部総会の特徴は細菌学会とウイルス学会が合同で行うところにありますので、この機会に細菌学会の会員はウイルスの勉強を、ウイルス学会会員は細菌の勉強をしていただけたらと思います。受付をしていただきましたロビーは設備構造上、冷房が入りませんので、ぜひ冷房の効いたこの部屋で勉強頂けたらと思います。今日、明日と活発なご討議をお願い致します。

簡単ですが、開会の挨拶とさせていただきます。

(閉会挨拶)

ただいまの演題発表を持ちまして、特別講演と一般演題の合計45題の発表のすべてが終了致しました。皆様のご協力で、大きなトラブルなく終了し、ホッとしております。正確な集計ではありませんが、参加者は約80名*でした。最後まで会場に残っていただき,また発表にご協力頂き、ありがとうございました。

最後になりましたが、皆様がたのご研究が今後ますます発展することを祈念致しまして、私からの閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

*実際には細菌学会が77名、ウイルス学会が40名で合計117名でした

(平成21年9月)

■ 第62回日本細菌学会九州支部総会ウェブサイトより 会長挨拶

ごあいさつ

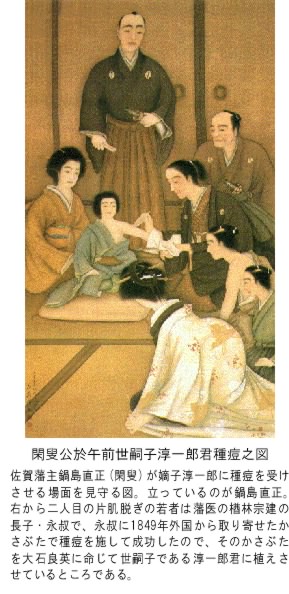

第62回日本細菌学会九州支部総会は、12年ぶりに佐賀の地で開催されます。佐賀というところは一般には地味なイメージでしか知られていませんが、我が国近代医学の発展に大きな足跡を残した先人を輩出しています。嘉永2(1849)年に我が国ではじめて種痘を導入し、天然痘撲滅への道を切り開いた佐賀藩主鍋島直正、明治初期にドイツ医学を我が国に導入し、第一大学区区学校(現在の東京大学医学部)を創設した相良知安(東大医学部付属病院の入院棟玄関前には知安の記念碑があります)、日本赤十字社のもととなった博愛社を設立した佐野常民(日本赤十字の父と呼ばれる)などです。

第62回日本細菌学会九州支部総会は、12年ぶりに佐賀の地で開催されます。佐賀というところは一般には地味なイメージでしか知られていませんが、我が国近代医学の発展に大きな足跡を残した先人を輩出しています。嘉永2(1849)年に我が国ではじめて種痘を導入し、天然痘撲滅への道を切り開いた佐賀藩主鍋島直正、明治初期にドイツ医学を我が国に導入し、第一大学区区学校(現在の東京大学医学部)を創設した相良知安(東大医学部付属病院の入院棟玄関前には知安の記念碑があります)、日本赤十字社のもととなった博愛社を設立した佐野常民(日本赤十字の父と呼ばれる)などです。このような佐賀の地で、我が国種痘伝来160年にあたる平成21年9月4日、5日に佐賀大学医学部臨床大講堂で総会を開きます。佐賀らしく講義室という地味な場所での開催ですが、「地味だったが、良い学会であった」と記憶に残るようにスタッフ一同で準備をすすめています。

九州支部総会は第46回日本ウイルス学会九州支部総会 (会長 西園晃 大分大学医学部教授) と合同で開催されます。ウイルス学会との合同開催は九州支部総会の特徴です。この点から、私は、支部総会は細菌学会員がウイルスの勉強を、ウイルス学会員が細菌の勉強をする場であればよいと考えています。また、若者がデータのプレゼンテーション技法を学び習得するためのトレーニングの場でもあると考えています。演題発表の関係者の方はもちろんですが、発表のない方もこの機会に是非足をお運び下さいますよう、お願いいたします。来る9月4日には佐賀大学医学部臨床大講堂で皆様にお会いできるのを楽しみにしています。

(平成21年4月)

■ 佐賀大学医学部微生物学分野同門会【日月会】の設立にあたって (3/3/09)

佐賀大学医学部微生物学分野同門会【日月会(じつげつかい)】の設立について

平成15年10月に佐賀医科大学と佐賀大学が統合され、新「佐賀大学」が誕生しました。この3月(平成21年)には新生の佐賀大学医学部微生物学分野の最初の大学院生が博士課程を修了します。そこで、この機会に同門会を立ち上げることにしました。

同門会の名称は太陽と月を意味する【日月会(じつげつかい)】にしたいと思います。自ら光り輝く太陽と照らされて輝く月のように、会員が相互に太陽になったり(照らしたり)、月になったり(照らされたり)しながら輝いて欲しいと考えました。「明」が日(太陽)と月からできた漢字で「明るい」と読むように、日月会は学問上の友人が集う「明るい会」であり、研究を通じて真理を「明らかにする」会でもあります。また、「日月」はたえず進歩することを示す「日進月歩」にもつながります。連続した曜日である「にち・げつ」は、世代を超えた会員のつながり、連続性を示しています。

同門会【日月会】は会員相互の親睦を図り、必要な情報を交換し合い、佐賀大学医学部微生物学分野の発展に寄与することを目的とするものです。若い人の成長が無ければ当分野の発展は無いので、会員、特に若者の成長を物心両面から支援することが同門会の重要な役割と考えています。

4月からは新たに3名の大学院生が私たちの仲間に加わる予定です。九州大学歯学部口腔常態制御学講座からの2名の研究生(ポスドクと大学院生)を加えると、10名を超す若者が集う研究室になります。私と久木田准教授が中心となり、種であるこれらの若者がそれぞれに花を咲かせて果実を実らせることができるよう、すなわち「種・花・実」の環境づくりに取り組む所存です。

【日月会】が世間でどの程度使用されているのか、インターネットでゆらぎも含めて検索してみました。全国クリーニング経営研究グループ「日月会」、武蔵野美術大学建築学科同窓会「日月会」、そして絵画取引関係の会社名として既に使われていましたが、予想以上に少ないものでした。検索結果で驚いたことは「日月」が植物(花)の品種名として多用されていることでした。菖蒲、梅、ぼけ、椿、長生蘭、桃、そして引越しや新築のお祝いなどで贈り物として好まれる縁起のよい植物の万年青(おもと)(私も新居への引越しの際に知人から贈られました)などの品種名として使用されていました。余談ですが、日月庵、日月亭という名前は、そば屋に多いことがこの検索を通じてわかりました。

ひょうたん島公園 (佐賀市) のヒマワリ

佐賀大学医学部微生物分野同門会【日月会】は「太陽と月の明るい集い」であり、「種・花・実の場所」です。この理念をシンボリックに表す花として、インカの人々が太陽神と崇めたヒマワリが最も適していると思います。

実はヒマワリの花は一つではなく、黄色い花びらに見える1枚1枚が独立した花で、「舌状花」と呼ばれます。舌の形をした花という意味です。さらにヒマワリの中央には円盤のようにツブツブが寄り集まっていますが、これもそれぞれが独立した花で、5枚の花びらが管の形に集まった花で、「管状花」または「筒状花」と呼ばれます。管状花(筒状花)は時計の12時の位置から反時計回りに外側から中心に向かって順に咲きます。一つに見えるヒマワリの大輪の花は実は数えられないほどたくさんの花からできているわけです。そして、管状花(筒状花)はそれぞれが実を結び、次世代のたくさんの種を作ります。それらの種は土に戻り芽を出すものもあれば、そのまま食べられるもの、または、油をとられるものと様々に活かされ(生かされ)ます。

ヒマワリは【日月会】のあるべき姿、目指すべき姿を象徴しているように思います。ヒマワリに「日月」という品種はないようですので、その点でもユニークです。誕生したばかりの【日月会】が大輪のヒマワリになれるよう、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

(平成21年3月3日)

リスターの教えと看護の「看」

54回生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。皆さんの卒業にあたり、はなむけの言葉として近代外科学の父と呼ばれているリスターの言葉を贈ります。

「ハエや昆虫を見るように、はっきりと病原微生物を心の目で見なければならない。本当に知的な目ではっきりとそれらを見ることができるならば、病原微生物に対する防御は、適切に行われる。もしそれを見ることができなければ、警戒心はとかく緩みがちとなる。」

「知的な目」、言い換えると「科学の目」がなければ微生物は見えないこと、見えないと病院感染(院内感染)を防ぐことが難しいことを指摘したリスターの約 100年前の言葉です。微生物学の勉強で学んだ「科学の目」を今後も忘れないでほしいと思います。

「知的な目」、言い換えると「科学の目」がなければ微生物は見えないこと、見えないと病院感染(院内感染)を防ぐことが難しいことを指摘したリスターの約 100年前の言葉です。微生物学の勉強で学んだ「科学の目」を今後も忘れないでほしいと思います。ところで、看護の「看」という文字は「手」と「目」でできていることを知っていますか。皆さんの手は患者さんの心や体の状態を観察する目でもあります。「手当」とは、病気で心細く不安な患者さんの肩にそっと手を触れて、「怖がらないで大丈夫」と声をかけることや、痛がるところにそっと手を添えて(手を当てて)、患者さんの痛みを共有するところからきた言葉です。「科学の目」を持たない手による手当・care(ケア)は病原微生物を伝搬してしまいます。病院感染(院内感染)の8割は医療従事者などの手指を介した接触感染です。心のこもった暖かい手(目)、そして科学的・衛生的にきれいな手(目)で患者さんを「看る」ことのできる看護師さんになって欲しいと願っています。皆さんの今後の成長を楽しみにしています。

(平成21年2月2日)

守破離 (しゅ・は・り) について

毎年1回の割合で部誌へ寄稿してきましたので、今年で4回になります。振り返ると「剣道部の顧問を引き継いで −師の教え:残心−」「さくら・桜・サクラ」「私はカッコいいでしょうか?」と過去3年間は雑感を交えて自己紹介してきました。これらの拙文は微生物学分野のホームページ (http://www.microbio.med.saga-u.ac.jp/biodefense/) の【ひとりごと】に掲載しています。私のことをまだよく知らない1、2年生は読んでみて下さい。

さて、今回はこれまでの自己紹介から離れて、部誌名の「守破離」について書きたいと思います。部誌名を「守破離」に決められたのは創部以来28年にわたり剣道部の監督を務められ、2年前に亡くなられた故寺田英隆師範と聞いています。「守破離」は剣道に限らず、柔道、茶道、華道、書道など、およそ”道”と名のつくもの全てにおいて、非常に有名な言葉です。剣道や居合道の昇段審査の学科試験にもよく出題されます。高校までに剣道を始めた部員は、その時に指導を仰いだ先生から教えて頂き、既によく知っていると思います。しかし、大学に入学してから剣道を始めた部員は、初めて聞く言葉ではないかと思います。この機会に紹介したいと思います。

「守破離」とは、武道、茶道、華道などの日本文化の修行の過程を示す言葉として一般化したものです。「道」の極め方 (段階、ステップ) を云っています。

「守」…型・形を守る段階で、師や先人やマニュアルの“型・形”に縛られた段階 (初心者、下手)

「破」…型・形を破る段階で、“型・形”を守りつつも一歩抜けた状態で、 “型・形”に否定的な部分を見出し、新しい考えや工夫を加え、応用のきく段階 (達人、上手)

「離」…型・形を離れる段階で、独自の世界を創造する段階 (名人)

「破」…型・形を破る段階で、“型・形”を守りつつも一歩抜けた状態で、 “型・形”に否定的な部分を見出し、新しい考えや工夫を加え、応用のきく段階 (達人、上手)

「離」…型・形を離れる段階で、独自の世界を創造する段階 (名人)

この説明は簡単すぎてわかりにくいと思いますので、Wooty (Handle name) さんの詳細な解説 (http://d.hatena.ne.jp/wooty/) を、改変して下記に引用します。

第一段階である「守」は、基礎・基本である。師の教えである「型」を守る、学ぶ時期である。ただひたすら師・先輩等の教えを守り、真似て、学んで、型の反復練磨により身に付ける時である。学べる喜び、成長がはっきり見える時期である。この最初の、学習・学びの段階が「守」である。

第二段階である「破」は、変化・応用である。学んでいる師・先輩等の教えである、型 (技術) を深め、広げる時期である。身に付けたと思い、慢心、過信で小さくまとまった自己の型、悪癖を破り壊し、再構築する時である。大きく成長、発展する為に、技を完全に身に付ける為に、未熟な自己の型を打ち破る為に、研究・変革の段階が「破」である。その為には、初心に帰り自らの学ぶ姿勢を反省し、素直に、謙虚に、自分なりに考え、思考錯誤を繰り返す時である。自分以外の優れたものを認める素直さが必要であり、謙虚に良いものに気付き、学ぶ精神、行動が必要な時である。

第三段階である「離」は、自由・創造、在りのままである。師の教えを素直に行う、出来る時期であり、「型」が身に付き「技」へと昇華、完成される時機である。人が箸、茶碗を使う様に、型を意識する事無く、忘れ、離れて、心技体一如となり、自由自在に出来る時である。その結果、独自の世界、その人自身の「技」が、自然に創出される。この段階が「離」である。

「守破離 (しゅ・は・り)」の教えは、まず師の「型」の真似・学習から始め、それを身に付け、考え、研鑽し、最終的には自分自身の「型」を身につけよという事である。その結果として新たなる「技 (型)」が完成、創造され、その技は弟子に伝えられる。弟子が守破離を実践することで、この技 (型)は改良されながら、永久に伝えられ、道となる。

第二段階である「破」は、変化・応用である。学んでいる師・先輩等の教えである、型 (技術) を深め、広げる時期である。身に付けたと思い、慢心、過信で小さくまとまった自己の型、悪癖を破り壊し、再構築する時である。大きく成長、発展する為に、技を完全に身に付ける為に、未熟な自己の型を打ち破る為に、研究・変革の段階が「破」である。その為には、初心に帰り自らの学ぶ姿勢を反省し、素直に、謙虚に、自分なりに考え、思考錯誤を繰り返す時である。自分以外の優れたものを認める素直さが必要であり、謙虚に良いものに気付き、学ぶ精神、行動が必要な時である。

第三段階である「離」は、自由・創造、在りのままである。師の教えを素直に行う、出来る時期であり、「型」が身に付き「技」へと昇華、完成される時機である。人が箸、茶碗を使う様に、型を意識する事無く、忘れ、離れて、心技体一如となり、自由自在に出来る時である。その結果、独自の世界、その人自身の「技」が、自然に創出される。この段階が「離」である。

「守破離 (しゅ・は・り)」の教えは、まず師の「型」の真似・学習から始め、それを身に付け、考え、研鑽し、最終的には自分自身の「型」を身につけよという事である。その結果として新たなる「技 (型)」が完成、創造され、その技は弟子に伝えられる。弟子が守破離を実践することで、この技 (型)は改良されながら、永久に伝えられ、道となる。

守破離の教えが理解できたでしょうか?守破離の教えは型 (技) の習得・創造を通じて人間として成長していく修行の過程を示すステップですので、将来、医療現場で働く皆さんの生き方にも十分当てはまります。寺田先生が部誌を「守破離」と命名した由縁と思われます。マニュアルや手技を知ることは最低限で、それで良い医療ができると考えている人はいないと思いますが、皆さんは今「守」のステップです。ただひたすら師・先輩等の教えを守り、真似て、学んで、型の反復練磨により型 (マニュアルや手技) を身に付けて欲しいと願っています。その後は破・離の実践により【良き医療人】へ成長されることを期待しています。 最後に一句

守りつくして

破るとも

離るるとても

本を忘るな

破るとも

離るるとても

本を忘るな

「守破離」のどの段階にあろうとも、「本を忘れるな」と詠んだ茶道の千利休の句だそうです。「本」とは物事の本質・おおもと・かなめ、のことです。微生物学・感染症では、本である戸田新細菌学と宮本を忘れないでほしいと思います。

(平成21年1月17日)

謹賀新年

皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

本年は旧カリキュラムの学年(3年生)と新カリキュラムの学年(2年生)の両方の講義が重なる年で、医学科の講義・実習だけで101コマが予定されています。PBL、看護学科、本庄キャンパスでの教養教育、大学院修士課程の講義を含めると一年間にわたり、講義が絶え間なく続く教育の年になります。そのような年ですので、今年はあえて研究に重点をおいた一年にしたいと望んでいます。研究重視の一年にすることではじめて教育とのバランスがとれると思います。

本年は旧カリキュラムの学年(3年生)と新カリキュラムの学年(2年生)の両方の講義が重なる年で、医学科の講義・実習だけで101コマが予定されています。PBL、看護学科、本庄キャンパスでの教養教育、大学院修士課程の講義を含めると一年間にわたり、講義が絶え間なく続く教育の年になります。そのような年ですので、今年はあえて研究に重点をおいた一年にしたいと望んでいます。研究重視の一年にすることではじめて教育とのバランスがとれると思います。講義の多くは私と久木田准教授が担当し、助教や大学院生には研究に打ち込んでもらい、その成果を論文発表してほしいと願っています。それぞれに与えられた場でそれぞれに与えられた役目を果たしていく「明日は変えられる」精神の「挑戦」の一年になることを祈念しています。挑戦で、きつくなった時は「無理せず 急がず はみださず 力まず ひがまず いばらない」(天台宗大阿闍梨・酒井雄哉)を口ずさみながら、牛歩で前進しましょう。

(平成21年1月5日)

少々堅い話

〜ベーコン、科学、哲学、学位、そして、ル・メエトル〜

ベーコン

ベーコンといっても、ホテルの朝食バイキングに必ず並ぶベーコンではない。 1626年の春の寒い日に、冷やすことによって物が腐ること、すなわち腐敗が防止できるかについて実験・観察するために、彼は寒い戸外で鶏の腹の中に雪をつめていた。その後、彼は、この時に引いた風邪が原因で死んでしまった。彼の名前はフランシス・ベーコン。現実の観察や実験を重んじる「帰納法」を主張し、近代合理主義の道を開いた人物で、哲学者である。科学的世界観の先駆者にふさわしい最後である。

科学

彼が唱えた「帰納法」とは、個別的・特殊的な事例から一般的・普遍的な規則を見出そうとする推論方法のことである。データから一般的・普遍的な規則(理論)を導き出す試み、すなわち帰納的推理はベーコンによって始められた。自分で実験研究を行い、それを論文にまとめた経験がある人は、現代の科学がベーコンの唱えた帰納法に立脚していることを必ず実感する。それゆえ、彼は「科学的世界観の先駆者」と呼ばれている。

自然科学では観察や実験が重視され,そこからさまざまな仮説が作られ,それがその分野の進歩の基礎となっているが、帰納法で仮説を正当化する企ては、しばしば、「早すぎる一般化」と呼ばれる壁に突き当たる。有名な例がWIKIPEDIAに記載されているので引用する。「ビールには水が入っている」「ウィスキーにも水が入っている」「ブランデーにも水が入っている」、よって「水を飲むと酔っ払う」という類いのものである。

実際には、「それならば純粋の水を飲めばより強く酔っぱらうはず」という形で実験を行い、その結果次第で「水を飲むと酔っぱらう」が、一般的、普遍的な真理か判断すればよいのである。しかし、このような追加実験を行わないと、「早すぎる一般化」という帰納法の壁に突き当たり、おかしな科学になる。私たちはそのような間違いをおかさないように常に注意しながら、研究を行っている。そして、そのような科学的思考法(すなわち問い)や解析手法(すなわち分析)を勉強・経験するのが大学院の意義であり、そのことは博士号(Doctor of Philosophy)の取得に深く関係している。

哲学と学位の深い関係

Philosophy(哲学)のPhilo は「愛する」、sophy は「智」と言う意味のギリシャ語から来た言葉で、本来の言葉の意味は「知識を愛すること」(研究社 アプローチ英和辞書)だそうだ。哲学は分析することから始まると言われる。哲学は人間の理解をこえた現象を目にしたら「なぜ」と問うことから始める。そして、「問いと分析」を繰り返して、あくまで合理的な解明を求める。古代ギリシャの哲学者は、天体の運行を見て、その法則性を追求し、天文学の基礎を築いた。そして、占星術師たちに、「なぜ、君たちはもっと深く道理を究めようとしないのか」と苦言を呈したといわれている(ヘタな人生論より葉隠 本田有明 河出書房新社)。

古い時代には、倫理学も物理学も天文学も、この世界の人や物の研究はすべて哲学の領域だった。やがて、進化・発展して様々な学問に分かれていったわけだが、基本的な姿勢は「問いと分析」にある(同上 本田有明)。すなわち、哲学が知識の体系としての諸学の根底をなすという性格は常に失われないわけである。論理学・倫理学・経済学・文学・教育学・水産学・農学・工学・理学・薬学・歯学.医学などの学問領域に関係なく、博士号をDoctor of Philosophy (Ph.D.) と呼ぶ所以である。博士号は哲学の訓練すなわち「問いと分析」のトレーニングをひととおり受けたことを示す学位であり、大学院卒業の目標になっている。

ル・メエトル

土屋健三郎先生は、私にとってのル・メエトル(フランス語で巨匠・大家)である。私の母校である産業医科大学の初代学長で、先生は産業医科大学の健学の使命の第一に「人間愛に徹し、生涯にわたって哲学する医師の養成」を掲げられ、そのことについて、事あるごとに、繰り返し、私たち学生に話をされた。当時、二十歳そこそこで、遊ぶことに夢中であった私は、よく理解できなかったが、「人間愛に徹し、生涯にわたって哲学する医師」(土屋先生はdenkenする医師とよく言われていた)というフレーズは繰返し効果で頭に残った。大学を卒業して20年が経ち、土屋先生が熱く語られていた「哲学する」という意味が、ぼんやりとではあるが、理解できるようになってきた昨今である。もっと哲学しなければいけないと自戒している。

おわりに

今回は少々、堅い話に踏み込んでみた。堅い話は苦手なので、表現が適切かどうか、はなはだ不安であり、分かりにくい箇所もあると思うが、ご容赦願いたい。最後まで読んで頂いた皆様の努力に感謝する次第である。(写真は、1994年、学位記を授与された際に、指導して頂いた吉田眞一先生と)

(平成20年10月9日)

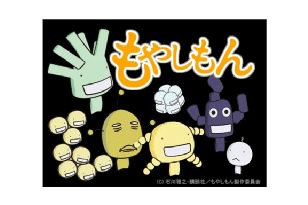

もやしもん

〜再試験該当者の皆さんへ〜

サガテレビで毎週水曜日の深夜(24:35〜25:05)に放映中の「もやしもん」をご存知ですか?観たことがありますか?農学部出身の大学院生に尋ねたところ「ほとんどの農学部の学生は知っているでしょう!」と言う。もちろん彼女も知っていたし、生物兵器検知装置の開発で共同研究している農学部の先生は「もやしもん」のキャラクター・グッズ(携帯ストラップ)まで持っておられた。

「もやしもん」は2004年8月より漫画誌「イブニング」で連載中の石川雅之氏の作品で、第12回手塚治虫文化賞マンガ大賞や第32回講談社漫画賞を受賞している(Wikipedia)。単行本の累計発行数は165万部を越えているらしい。菌が肉眼で見える、もやし屋の息子(もやしもん)の主人公・沢木直保(さわき ただやす)と、その仲間たち(学生・教授ら)による、某農業大学での生活を描いた人気コミックである。また、同時に菌たちが繰り広げる話もたびたび展開され、菌こそが「もやしもん」の本当の主役かもしれない。沢木が知覚する「菌」の存在は、かわいらしくデフォルメされたキャラクターとして描かれており、菌たちはたびたび「かもす(醸す)」(繁殖する(発酵、腐敗させる)ことを意味する言葉)という言葉を発する。いつも直保の肩や頭に乗っかっている菌側の主役的な存在のオリゼ菌(Aspergillus oryzae, ニホンコウジカビ)、少しだけ悪そうな顔で描かれており、「かもしてころすぞ」が口癖のO157(Escherichia coli O157:H7)、そして直保が生ものを苦手とする最大の原因となっているノロウイルス(Norovirus)など、真菌、細菌、ウイルス、そして粘菌や古細菌までもが登場する。先日は赤痢菌、コレラ菌、腸炎ビブリオ、サルモネラなどがアジア食中毒五人衆として「菌劇場」に登場したところである。研究室の仲間たちとの絡みを交えながら、菌を見ることのできる直保が、これらの菌を指でつかんだり、会話したりしながら、話が進行して、非常に面白かった。微生物に無関心、あるいは毛嫌いしている人たちにとっては微生物を身近に感じてもらえるのに最適の番組、コミックと思う。

「もやしもん」は2004年8月より漫画誌「イブニング」で連載中の石川雅之氏の作品で、第12回手塚治虫文化賞マンガ大賞や第32回講談社漫画賞を受賞している(Wikipedia)。単行本の累計発行数は165万部を越えているらしい。菌が肉眼で見える、もやし屋の息子(もやしもん)の主人公・沢木直保(さわき ただやす)と、その仲間たち(学生・教授ら)による、某農業大学での生活を描いた人気コミックである。また、同時に菌たちが繰り広げる話もたびたび展開され、菌こそが「もやしもん」の本当の主役かもしれない。沢木が知覚する「菌」の存在は、かわいらしくデフォルメされたキャラクターとして描かれており、菌たちはたびたび「かもす(醸す)」(繁殖する(発酵、腐敗させる)ことを意味する言葉)という言葉を発する。いつも直保の肩や頭に乗っかっている菌側の主役的な存在のオリゼ菌(Aspergillus oryzae, ニホンコウジカビ)、少しだけ悪そうな顔で描かれており、「かもしてころすぞ」が口癖のO157(Escherichia coli O157:H7)、そして直保が生ものを苦手とする最大の原因となっているノロウイルス(Norovirus)など、真菌、細菌、ウイルス、そして粘菌や古細菌までもが登場する。先日は赤痢菌、コレラ菌、腸炎ビブリオ、サルモネラなどがアジア食中毒五人衆として「菌劇場」に登場したところである。研究室の仲間たちとの絡みを交えながら、菌を見ることのできる直保が、これらの菌を指でつかんだり、会話したりしながら、話が進行して、非常に面白かった。微生物に無関心、あるいは毛嫌いしている人たちにとっては微生物を身近に感じてもらえるのに最適の番組、コミックと思う。ところで、私は、医学科や看護科の最初の講義で必ず「リスターの教え」(院内感染、富家恵海子、河出書房新社、224〜226ページ、1990年)について話す。無菌手術法を開始し、近代外科学の父と呼ばれているリスター(1827〜1912)の残した言葉をスライドにして講義に使用している。

「ハエや昆虫を見るように、はっきりと病原微生物を心の目で見なければならない。本当に知的な目ではっきりとそれらを見ることができるならば、病原微生物に対する防御は、適切に行われる。もしそれを見ることができなければ、警戒心はとかく緩みがちとなる。」

9月24日に「感染と免疫」、9月29日には「発病機構入門」の再試験を実施する予定である。両科目とも再試該当者は40名を超えており、例年と比べると非常に多く、残念である。しっかり勉強して再試験に臨んでほしいと思う。微生物に無関心、あるいは毛嫌いしている人たちは、「もやしもん」のコミック本やテレビを見ることから勉強をはじめてもらっても結構だと思う。微生物に興味を持つことがまず大切と考えるからである。興味がわいてきたら、次は「戸田新」で学問してほしい。将来、医療従事者として働く学生の皆さんが、科学の目で微生物を見ることができるようになることは必要不可欠で、このことは皆さん個々人の微生物に対する興味とは無関係であろう。皆さん全員が「沢木直保」になって欲しいと考えている。

(平成20年9月8日)

私はカッコいいでしょうか?

毎朝の通勤で通る嘉瀬川の河畔では既に菜の花が咲き始め、河畔脇の麦畑の若葉のみずみずしい緑とともに、春の訪れを告げています。桜に対する雑感を綴ってから、早くも一年が経ちました。昨年末には寺田先生が89歳で突然亡くなられました。亡くなられる2週間前には忘年会でご一緒したのに突然の訃報に愕然としました。今年の4月に皆さんが主管で開催する九州山口医科学生体育大会での剣道部の活躍を楽しみにされていたことが思い出されます。葬儀に参列し、先生のご冥福を剣道部の皆さんとお祈りいたしました。剣道部にとって、悲しい事のあったこの一年でしたが、私を含めて基礎医学の分野に身を置く者にとって悲しい、憂うべき状況が最近の医学界にあります。それについて今回は述べてみたいと思います。

私は、大学卒業後、母校の消化器内科の医局に入り、臨床研修を受けました。その後、大学院に進学し、微生物学の研究室で研究生活を始めました。研究を始めた当初は医学博士の学位が取得できたら、消化器内科の医局にもどり臨床医の生活を再開するつもりでした。しかし、そのまま基礎医学(細菌学)の世界に居ついてしまい、20年が経とうとしています。消化器内科の医局に一緒に入局した友達からは「ミイラ盗りがミイラになった」と言われています。

そんな私が身を置く細菌学を含めた基礎医学領域の教育と研究が、最近危機的状況にあります。現在、医学生の教育においては医学教育モデルカリキュラムや卒業後臨床研修必修化など、臨床医養成プログラムが先行しています。そのため基礎医学教育や研究の縮小、統廃合、Medical Doctor (MD) 研究者の減少や就職難など、基礎医学領域の教育や研究が衰退に向かうことが危惧されているのです。この3月に行われる第81回日本細菌学会総会では「医学系領域における微生物学教育の将来像」というシンポジウムが行われるほど危機感が強まっています。私自身も危機感を持っており、学生の皆さんに細菌学研究のおもしろさを伝えようと「感染と免疫」「発病機構入門」、そして「基礎系選択コース」で懸命に講義と実験指導を行っています。しかし、伝えきれない事ばかりが残されて悶々とした日が続いています。

そんな時、満屋裕明先生の「サイエンティストはカッコいい!」という随想(週刊医学界新聞 第2716号 2007年1月22日、医学書院)に出会い、長い間の胸のつかえがおり、爽快な気持ちになりました。満屋先生は世界で最初のエイズ治療薬 (AZT) を開発した医者です。世界最初ということは、エイズの治療法が何もなかった時に、文字通り命をかけて、このウイルスを研究したということを意味します。満屋先生は筋金(すじがね)入りの科学者であり、上医(じょうい)です。上医とは、上、中、下の上レベルの医者のことです。非常に多くの人を救っているにもかかわらず、救った人々から直接的に感謝されることのない医者のことです。ワクチン開発者などがわかりやすい例ですが、満屋先生はまぎれもなく上医の科学者(サイエンティスト)です。先生の随想を紹介したいと思います。

サイエンティストはカッコいい!

満屋裕明 (熊本大学教授 血液内科・膠原病内科・感染免疫診療部)

満屋裕明 (熊本大学教授 血液内科・膠原病内科・感染免疫診療部)

この100年の間に私たちの生活を何であれ著しく変えたものを挙げよと問うと皆が考える。その答えは概ね,『電気(照明),飛行機,電話,自動車(大量生産化),テレビ,冷蔵庫,クレジットカード,パソコン,e-mail,GPS』等である。最近の生物学・医学でいえば,『遺伝子治療,ゲノムプロジェクト,インフォームドコンセント』と来る。それらのすべてがたった一つの国からやってきた,と解くと,皆が驚く。すべてがアメリカからである。そして,サイエンスこそが紛れもなく私たちの生活を目に見える形で豊かにしたのが思い知れる。原子爆弾と月世界探検をはじめとした宇宙飛行を加えても良いが,私たちの最近の生活に直接の影響を与えたという実感がないので,もう少し卑近な例を取って見よう。

日本生まれのウォークマンは多くの人のライフスタイルをある程度変えたかもしれないが,残念ながら,その影響について考えると最近の iPod のインパクトのほうがずっと大きい(但し,ウォークマンが先行したという点で,この評価には異論があると思うが)。私の結論から言うと,アメリカの強さ,豊かさと世界の人々のアメリカへの憧れの源泉はアメリカのサイエンスの強さにほとんどが発していると断言できる。最近でこそ米国は最も嫌われている国になっている面があるが,その強さと豊かさはまだしばらくは揺るぎそうにない。まさに『科学立国』による強さと豊かさである。アメリカに住んでいてアメリカのサイエンスの強さと深さに嫉妬してしまう。日本にも突出した科学領域があるとはいえ,それはまだ部分的で日本のサイエンスの底が浅いのをつい恥じてしまう。

アメリカでは多くの若い人たちがサイエンスに憧れている。国全体がサイエンスをサポートするのである。私自身の話をしよう。私がワシントンのアパートへ夜中に研究で疲れ果てて帰って来ると,エレベータで会った若いカップルが,私が首から下げているIDを目にして,「NIH(米国国立衛生研究所)で何をしているの?」と聞く。私が「エイズの研究」と答えると,彼らは「クール(cool!カッコいい)」と言う。夜間大学に通っているアパートの若いガードマンは,「NIHで働きたいが,どうしたらいいか?」と相談してくる。NIHの近所に住む高校生が「2か月の夏休み期間中,NIHで手伝いさせてほしい」と言ってくる。「将来医者か医学・生物学の研究をしたいので,あなたのところで働きたい」と言う。アメリカでは多くの職場での昇進にそれぞれの科学領域での「学位」が必要となる。「学位」は本当に「物を言う」のである。日本の『学歴社会』とは実態がかなり違う。残念ながら今の日本で研究者が若い人達から尊敬されているかどうか,私には自信がない。殊更情けないのは最近の日本では臨床医も含めて,大学の研究室に入りたいと言うのは,いわゆる「オタク」ということにされてしまっている。ここ数年の,無責任で馬鹿げた日本の大学医学部と医局「タタキ」に汲々とするイエロージャーナリズムと似非評論家は医学・生物学研究を著しく傷付けて,既に10年以上の後退・停滞に結果しつつあることに考え及ばない。

私は25歳の若い時から望まずして医学と生物学の世界に足を踏み入れたが,今自分の来し方を考えて幸せであると思う。自然科学のごく一部であるが,そこに陣取って,手に負えない生命科学の謎の解明に国民の大切な税金の一部を預かって挑む。新しい,優れた医療技術を生み出す研究職は,難しいことを学びながら取り組んで謎を解き続ける,刺激的でエキサイティングなプロフェッショナルと言い切れる。それは何よりも,私たちの仕事が人々に至福をもたらすと信じられるからである。私たちがサイエンスの研究に喜びを感じることはかけがえのない「正義」の一部であって,パリのファッションやハリウッドと同様に「カッコいい」のだ。いや,むしろ,それらよりもはるかに「カッコいい」のだ。かつて日本のすべての親が,愛する子どもに『末は博士が大臣か』と期待して慈しんだ。考えてほしい。サイエンスこそが人々の毎日の苦しみを取り除き,和らぎ,日常を豊かにする。だからこそ,当然,サイエンティストはカッコいいと。日本と日本の国民がサイエンティストを大事にしてほしい。日本のサイエンティストは決して日本と日本の国民をがっかりさせない。

(週刊医学界新聞 第2716号 2007年1月22日、医学書院)

読み終わった感想はいかがでしょうか?私は決して科学至上主義者ではありませんが、現在の基礎医学教育と研究の危機の根っこには「医者自身が医学(医療ではありません)をサイエンスと思っていないこと」と「臨床医のサイエンス軽視」があるような気がしてなりません。本学の使命である「よりよき医療人になる」ためにはサイエンス(医学)の世界を知ることも必要です。基礎系選択コースや卒業後の臨床研修の後でも結構ですので、基礎医学のクールな世界を研究室に覗きにきてもらえれば嬉しく思います。もちろん歓迎します。

ところで、私はカッコいいでしょうか?

(平成20年2月12日)

明けましておめでとうございます。

皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

佐賀藩の10代藩主であった鍋島閑叟(かんそう)は、世界最新の高性能大砲の製造を若者たちに命じ、若者たちは頭脳の限り努力しました。完成したアームストロング砲は、上野の山に集結した彰義隊をわずか12発で壊滅させ、新時代を開いたといわれています(アームストロング砲 司馬遼太郎 講談社)。この短編には、技術は残っても、その技術にまつわる人々が歴史の彼方に忘れ去られる哀れさに心うたれるものがあります。NHK のプロジェクトXという番組にも同様な物悲しげさがありました。

話が脇道にそれましたが・・・・大学院生たちが頭脳の限り努力し、研究室に新時代を開いてくれることをアームストロング砲の前で祈った新春です。今年は私が佐賀大学に着任して初めての大学院生(秋山兼範君)が博士課程の卒業を迎え、片桐菜々子さんが修士課程を修了し、博士課程に進学する年です。祝砲ならぬ祝杯を何度もあげられるような実り多い一年になればと願っています。

(平成20年1月)

ピンチの裏側

昨夜のことである。日頃、勉強机の前にいるのを見たことがない小学生の娘が机でゴソゴソと何かやっていた。好奇心から覗いてみたところ、紙をデスクマットに挟んでいるところであった。まっすぐに挟まらないようで、右をあげたり、左をあげたりと一生懸命であった。その紙には「ピンチの裏側」という詩が印刷してあった。担任の先生がクラスの児童全員に配ってくれたそうで、今年の甲子園で優勝した佐賀北高校野球部の部室に貼ってあった詩だそうである。 研究が思うように進まず、ヘコんでいる大学院生のために紹介したい。